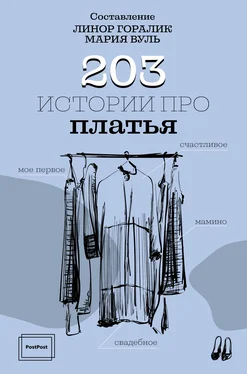

В условиях советского дефицита, когда платье нередко оказывалось не личной, а в буквальном смысле слова семейной вещью, которую могли, например, носить в один и тот же период времени мать и дочь, оно служило одновременно объединяющим и размежевывающим объектом: каждая женщина, надевая его, “переприсваивала” платье, наделяя не только индивидуальными стилистическими характеристиками, но и индивидуальными смыслами. Таким образом, платье зачастую играло в семье роль, близкую к тотемной, – может быть, именно поэтому некоторые платья, даже вышедшие из повседневной носки, хранились в семьях десятилетиями, в то время как другие вещи выбрасывались или отдавались с гораздо большей легкостью.

Свадебное платье – герой третьей части книги – могло стать исполнением детской мечты о “принцессности”, а могло – причиной жесточайшего стресса; могло оказываться ироническим постмодернистским высказыванием, а могло восприниматься носительницей с исключительной, почти суеверной серьезностью. Пожалуй, ни один элемент современного костюма не связан с традициями и обрядовостью так плотно, как свадебное платье, – и огромное количество женщин в силу этого обстоятельства испытывает, судя по всему, противоречивые чувства, когда дело доходит до выбора соответствующего наряда: с одной стороны, многие испытывают желание если не отдать дань традиции, то, по крайней мере, приобщиться к почти “сказочной” красоте пышного белого платья, а с другой стороны – внутренне или вполне открыто сопротивляются навязанным стереотипам брачной церемонии. В результате свадебный наряд оказывается для многих не только поводом для сложных и порой в высшей степени нетривиальных компромиссов, но и причиной непростого взаимодействия с близкими, разделяющими или не разделяющими их взгляды на этот предмет: матерью, будущим мужем, свекровью, и так далее. Кроме того, в силу самих обстоятельств использования свадебное платье, даже приобретенное без особых раздумий, немедленно становится “вещью с легендой” и обретает эмоциональную ценность, прекрасно отражающуюся в рассказанных ниже историях.

Иногда даже самые обыкновенные платья “решают” стать необыкновенными – о них речь идет в четвертой части книги. Тогда отношения женщины с ее одеждой начинает выстраиваться по совершенно особым законам: платье становится источником уверенности в себе, составляющей “обновленного” облика или залогом успешных отношений – иногда в настолько полной мере, что обладательнице начинает мерещиться мистическая подоплека всего сюжета, а само платье начинает восприниматься как объект, способный приносить удачу или несчастье. Очень часто авторы историй говорят о таком платье как об одушевленном предмете с собственным характером – пусть иронично, но не без явного уважения.

Платье наделяется способностью притягивать взгляды к той, на кого оно надето, подчеркивать ее гендерную принадлежность и выдавать ее личные вкусы (если не личные тайны) – неудивительно, что время от времени хозяйки платьев отчасти винят их (пусть и в шутку) в том, что платья подвели их или навлекли на них неприятности. Именно таким платьям посвящена пятая часть книги. Чрезмерное и нежелательное внимание – наиболее часто упоминаемая проблема такого рода, но дела обстоят не так просто: иногда платье “винят” в промахах или совпадениях повседневного и бытового характера, никак не связанных ни с гендером, ни с телесностью. Некоторые из этих историй – о том, какой уязвимостью может оборачиваться ощущение собственной женственности, другие – о том, как костюм порой способен диктовать поведение, задавая определенный настрой и выстраивая ожидания от себя и от своей среды, третьи – о нашей способности видеть паттерны там, где, по нашим ощущениям, присутствует некоторый экстраординарный объединяющий фактор (а в определенных случаях платье может стать именно таким фактором). Как выразилась автор одной из историй, “Совпадение – или…?”

Талисман на удачу или материализованное проклятье из бархата и тюля – платье, судя по рассказам наших респонденток, было и остается предметом, нагруженным совершенно особенными ожиданиями, – пожалуй, подобным спектром ожиданий не наделяется больше ни один предмет женского гардероба. Неудивительно, что результатом этих ожиданий оказываются эйфория и растерянность, ощущение всемогущества и чувство потерянности, переживание собственной красоты или собственной “недостойности”. Именно поэтому каждая из историй, рассказанная двумястами авторами этой книги, представляется мне бесценной: говоря о своих платьях, они помогают нам чуть лучше понять куда более значительные вещи: природу отношений человека и его одежды, методы выстраивания идентичности и субъектности посредством костюма, плохо изученную роль костюма в семейной динамике, специфику некоторых аспектов материальной культуры последних трех десятилетий. Я благодарна абсолютно каждому автору историй, вошедших в эту книгу, – и, конечно, моя благодарность по отношению к команде проекта PostPost.Media безгранична: спасибо редактору Марии Вуль, корреспонденту Анне Синяткиной, корректору Анне Марченко, SMM-специалистам Ольге Курочкиной и Анне Осиповой и директору по развитию Катерине Демьянковой. Без вас этого проекта бы не было. Отдельно мне очень хочется поблагодарить поэта и издателя Илью Данишевского за то, что он взялся издавать эту серию, – и за его помощь и поддержку.

Читать дальше