Еще через несколько дней военный приехал снова. Тот, который допрашивал, был какой-то взъерошенный, открывал и закрывал ящики своего стола, что-то искал в своих шкафах. Он задавал мне вопросы, не глядя на меня и совсем не ожидая, что я заговорю. Потом почему-то спросил, что я все хожу со своим баулом. Слово «баул» показалось мне обидным. Я сказала, что это не баул, а саквояж. Он несколько раз повторил «саквояж», разделяя слово на два «саквояж». Потом снова стал кричать:

«Идиотка, молчальница, идиотка». Потом спокойно: «Значит, так – ни Брейтмана, ни Столярова мы не знаем». Он почему-то сказал «мы». «Хорошо, так и запишем, что ты их не знаешь – Брейтмана и Столярова», и вдруг нехорошо выругался. Я тогда слов этих не различала, не знала, но что произнесенные им и есть они – эти самые, поняла. И почувствовала, что краснею. А он, увидев, что я краснею, засмеялся как-то плохо и, вроде как передразнивая, сказал: «Маленькая, маленькая. Идиотка ты большая и все понимаешь. Бляди вы все». «Сам ты блядь», – подумала про себя я. На самом деле – это был первый раз, когда я нехорошо выругалась, а что это было не вслух, а про себя – значения не имело. Я выругалась!

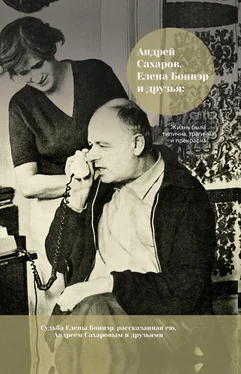

Пионервожатая, Ленинград, 1940 г.

Домой я опять бежала по Неве, так было быстрей. И пустынная набережная была лучше, чем Невский с дворниками и их липучими взглядами.

За три дня до Нового года, поздно вечером, пришел военный, уже другой, и принес Кале повестку, что она должна в 72 часа выехать из Ленинграда в Катта-Курган. Я стояла рядом с ней, когда она расписывалась в ее получении, а он отбирал у нее паспорт. Этот военный на меня даже не взглянул. А утром приехал из Москвы Севка – начинались школьные каникулы. Мы вместе стояли в очереди Кале за билетом, помогали ей складывать вещи. Покупали елку. Украшали ее. Егорка ходил за Севкой по пятам, и Наташка тоже тянулась к нему. Вечером 31-го мы проводили Калю. Потом я накрывала на стол и укладывала Наташку спать. Потом встречали Новый год. Из Москвы приехал Мика Обуховский, пришли девочки. Мы танцевали. Был праздник. Ночь с 37-го на 38-й год. Было самое страшное время – наше и всей страны.

А второго мы с Севкой поехали в Москву делать передачи – по 50 рублей, больше ничего. Я на «А» и «Б» – папе и маме, а он только на «Б» – маме… (Стр. 192–196).

* * *

Очередь в Бутырскую тюрьму – передача маме. Очередь в Лефортово, потом на Лубянку (меня подводит память, и я не помню, какая из двух этих тюрем была первой) – передача папе. Сунуть в окошечко 50 рублей (теперь это копейки), дрожа от страха, что не примут – нет паспорта – он будет только в 16 лет, а еще больше – от страха, что их там уже нет. И каждый день по пути из школы пронзительный миг надежды, что мама дома. Так страстно, как в это время, я любила маму только в последние месяцы ее жизни. В марте 1938 года передачу папе не взяли и нитка связи с ним – эти 50 рублей, которую я почти физически ощущала ладошкой, оборвалась навсегда.

Через полтора года от мамы пришло первое письмо. Обратный адрес – АЛЖИР. Это не география, а аббревиатура – Акмолинский лагерь жен изменников родины. Мамины письма…

В одно из маминых писем была вложена записка Микояну, в которой она просила его спасти папу или хотя бы что-нибудь узнать о нем. Там были слова о том, что папа всегда был верным партии и еще что-то, что я не помню. И мама просила Батаню передать эту записку Микояну (она писала только имя – Анастасу) лично. В Москву поехала я – к ним на дачу в Серебряный бор. Вначале я разговаривала с Ашхен – его женой, она была очень добра со мной, может даже чересчур. Потом приехал Анастас, и мы говорили с ним наедине. Он сказал, что ничего не может сделать, даже ничего не может узнать. И я должна ему поверить. А потом сказал, что он бы хотел (они с Ашхен) взять нас с Егоркой жить к себе, вроде как усыновить. Меня это обидело и разозлило почти так же, как предложение комсорга на комсомольском собрании отказаться от родителей, раз они изменники родины. Ответила я ему очень резко, почти хамски. После этой встречи я не видела его до весны 1954 года, когда он правительственной телеграммой вызвал меня из Ленинграда, чтобы в свою очередь узнать что-либо о судьбе папы и мамы.

Вскоре маме разрешили посылки – раз в три месяца 10 килограмм. Мы посылали не только ей, но и ее подругам, адреса которых она сообщала. Полькам-коминтерновкам, Лизе Драбкиной, Оле Дмитренко, сыну которой спустя двадцать лет я рассказала, что она его мать. Однажды мама прислала адрес мужчины по фамилии Волков. А до этого мне казалось, что в лагерях только женщины. Всем посылалось недорогое – сало, махорка, толстое мужское белье, сахар, печенье, похожее на галеты (только этого слова тогда не было). За покупками ходила я. Когда приходил срок посылки для мамы, Батаня отмыкала сундук (не думаю, что он замыкался от нас, просто у нее были «правила»), и, что-то достав оттуда, шла в комиссионный магазин. А возвратившись, вынимала из своего саквояжа (того, с которым провожала меня на допросы) охотничьи колбаски, синие баночки икры, корейку, тонкое шерстяное (егерское) белье, дорогие папиросы, шоколад. Упаковывать посылки и заколачивать ящики была моя обязанность. Когда я складывала посылки маме, у меня во рту собиралась слюна; мы в те годы забыли вкус любых деликатесов и лакомств. Иногда я совала в карман одну охотничью колбаску, согнув ее пополам, а потом, не попробовав, скармливала Егорке…

Читать дальше