Позже я возненавидела капитана из политотдела. Он все делал вид, что хорошо ко мне относится. «У тебя, комсорг, самодеятельность – высший сорт». «У тебя, лейтенант, в команде порядок». А однажды вызвал меня вроде как по делу и начал мне объяснять, что вообще-то его комсомольская работа не интересует, что теперь война переходит на вражескую территорию. Что люди многое увидят. Могут заинтересоваться. Надо про настроения и прочее ему докладывать. «Да и иностранцы могут тобой (это мной!) заинтересоваться. Они ведь тоже все знают про нас. А у тебя родители враги. Так они могут тебя завербовать. Или мы им поможем! А ты нам будешь помогать. И я думаю, подходит время – хватит тебе с гноем да говном вокруг раненых крутиться. Да Пушкина с Блоком девкам читать. Мы тебя поближе возьмем. Ты человек грамотный и вообще…» Уже не была я тогда наивной дурехой с бреднями о мировой революции. И – понавидалась. Но вот как-то не ожидала, что со мной будут вести такую беседу… Бог мой, что я ему выдала. И литературным, и вторым русским языком. Как я его ненавидела в тот момент. Кажется, был бы при себе пистолет – пристрелила бы. Он стал «светлокожим», пока я высказывалась. Потом сказал: «Значит так. О нашем разговоре – ни слова. А что делать с тобой, я еще подумаю. Запомни, лейтенант, я подумаю». Я о разговоре рассказала одному человеку. И ждала. Почему-то мне повезло. Не арестовали. Ничего не случилось. Но очень жаль, что я не помню фамилии этого капитана. Тоже ведь – «фронтовой герой». У него на груди уже тогда несколько наград красовалось. А теперь, может, до самой ширинки.

В общем, ненависть моя всегда была какой-то неинтеллектуальной, эмоциональной и личностной. Но однажды я в ней поднялась выше. Весна 42-го. Морозы до конца мая. Наши поезда переполнены обмороженными. Ампутированные ступни и кисти. А запах от этих страдальцев (не знаю, как назвать, потому что наш производственный термин – ран. больные – не подходит) такой, что во время перевязок кружится голова, тошнит. Иногда стрелой летишь в тамбур, чтобы не вырвало прямо в операционной. И жалко их ужасно, потому что обморожения мучительней ранения. Сильней болит.

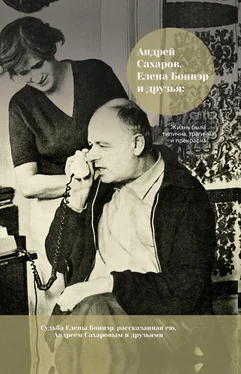

Елена Боннэр, санитар ВСП № 122, 1943 г.

Я ночью дежурила. На какой-то станции от военного коменданта за мной пришел солдат. В эшелоне эвакуированных женщина рожает. Ужас. Никогда родов не видела. И в учебнике не очень читала. РОККовские курсы! Акушерство для медсестер запаса! Говорят, надо знать, откуда дети родятся. Остальное ни к чему. Бикс, йод, перчатки, косынки. Все вроде как стерильно. Но что ж дальше? Я знаю только, что надо будет перевязать пуповину. Даже как она выглядит, знаю только по картинке. И то забыла.

Вскарабкалась в теплушку. Полутемно. Дымно. Много баб и детей. Холодно и душно одновременно. Запах – грязный, голодный, немытый. Филолог скажет, что это не эпитеты для запаха. Эпитеты! Женщина раскинулась на нижних нарах. В первый момент показалось – бесстыдно. Но прошло. Лицо увидела не сразу. В глубине под верхними нарами совсем темно. Потом уже разглядела мокрые темные волосы. Красное, мокрое лицо с темными разводами. Закричит, а как отпустит ее, она руками лицо обтирает, и с них черные угольные полосы на него переходят. Руки, лицо – все ужасно. До пояса она ватником прикрыта и на ступнях что-то набросано. А разведенные колени и низ живота открыты. И из промежности, какой-то неестественно надутой, что-то темное выдвигается. Только, когда младенец родился, я поняла, что это была головка. Наверно, всего одна или две потуги были при мне. И это страшное, безрадостно красное, скользкое вывалилось-выползло на что-то серое, что было подстелено под женщину. И кулачки вверх… кричит… кричит. Я настолько непросвещена и неграмотна, что крика боюсь, а не радуюсь ему. Но сзади кто-то из баб радостно сказал: «Ох, хорошо кричит. Гро-о-мко!» Я разглядела пуповину. Руки уже в перчатках, взяла бинт и стала завязывать ее сантиметрах в десяти от ребеночка, чтобы не задавить. Кто-то сказал: «Ты ниже бери, ниже». Я подвинула на половину расстояния. Завязала. Чувствую: она пульсирует. Тут интуиция подсказала: надо туго, как жгут. А бинт не развязывается. Я взяла еще кусочек. Затянула по-настоящему. Взяла ножницы. Посмотрела вокруг. Все молчат. Вздохнула и отрезала. Она еще у меня – пуповина – как-то выскальзывала из ножниц. Но потом вроде как хрустнула. Похоже на тонкий куриный хрящик. И тут на меня и вокруг хлынула кровь. Я даже отпрянула. Но что надо завязать второй конец, идущий в женщину, не вспомнила. А кровь хлещет. «Как остановить такое кровотечение!» – судорожно бьется во мне вопрос. А кто-то из женщин, толпящихся по бокам, взял и подставил тазик.

Читать дальше