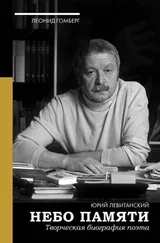

А кого не смущали политические взгляды поэта (и даже нравилось, что был хоть кто-то, противостоявший этим революционерам, из-за которых живешь теперь в убогой советской действительности, в «совке»; и его осуждаемый национализм для кого-то становился всё привлекательнее), тем сурово напоминали, что Языков и по жизни был дрянцом, злым и завистливым, злоупотреблял дружбой Пушкина, при этом отчаянно завидуя ему и говоря о нем гадости у него за спиной: считал, видите ли, несправедливым, что первым поэтом России признают Пушкина, а не его, Языкова… Ну, а раз на солнце русской поэзии ядом плевал, то, сами понимаете… Он ведь и умирал зло и нехорошо, с той же черной завистью к Пушкину, с ненавистью ко всем, кто останется жив, когда его не станет. Вот как, даже на смертном одре не изменился? Нисколько, уверяем вас, и такой был ничтожный конец после такого блистательного начала!

Поэтому имеет смысл начать не с начала, а с конца, с «одиозных» последних дней и даже часов земного существования поэта – чтобы увидеть, с каким итогом подошел он к последнему рубежу. Не будем забывать, впрочем, что «В моем начале – мой конец, В моем конце – мое начало», и порой с конца начинать естественнее, чтобы тем вернее начало постичь (эффектный прием, используемый во многих фильмах: сначала видим героя в старости, чтобы мы сразу поняли, что с ним стало, и вдруг, под резкий музыкальный перебив, переносимся в его юные годы; вот и мы будем такое «кино снимать»). Сразу предупреждаю, картина будет не без подвоха: вместе с тем, что наверняка было на самом деле, я буду примешивать, часто без зазрения совести не беря в кавычки и не оттеняя от собственных мыслей, все пренебрежительные штампы, все брезгливые банальности, с которыми критика и история литературы чуть не двести лет описывала характер и личность Языкова, «закономерно» приведшие его к печальному финалу. Зачем? Да чтобы вы сами убедились, какую гору грязи набросали за это время на фигуру поэта и в какую окаменелость превратилась эта грязь: до истины не пробиться. Тем более, что всякий, вдохновленный поэзией Языкова и начавший интересоваться его личностью, сразу узнаёт, что эта окаменелая грязь – прописные истины, с которыми, увы, ничего не поделаешь – и понуро отступается.

Чтобы, когда мы, в конце книги, по расширяющейся и раскручивающейся спирали вернемся к этим последним дням, вы оказались достаточно вооружены для собственных оценок, чему верить, а чему нет.

Но прежде всего, прочтите внимательно.

«Я давно уже не имею от тебя писем. Ты меня совсем позабыл. Вновь приступаю к тебе с просьбою: все сказать мне по прочтении книги моей, что ни будет у тебя на душе, не смягчая ничего и не услащивая ничего, а я тебе за это буду в большой потом пригоде. А если у тебя окажется побуждение к благотворению, которое ты, по доброте своей, оказывал мне доселе (я разумею здесь пересылку всякого рода книг), то вот тебе и другая просьба: пришли мне в Неаполь следующие книги: во-первых, летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею, которых я просил и прежде, но не получил, и, в pendant к ним, «Царские выходы»; во-вторых, «Народные праздники» Снегирева и, в pendant к ним, «Русские в своих пословицах» его же. Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух. Но прощай; обнимаю тебя. Пожалуйста, не забывай меня письмами…»

(Гоголь – Языкову, из Неаполя, 8(20) января 1847 года; Языкова нет на свете уже тринадцать дней, о чем Гоголь еще не знает.)

«…По прочтении книги моей» – «Избранные места из переписки с друзьями», где Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности» дал развернутый и восторженный разбор поэзии Языкова и очень волновался, как его ближайший друг эту статью воспримет. Книга прибыла по адресу, когда Языкова уже не стало.

Сама интонация письма говорит о многом. И мы в свое время вернемся к этому письму.

2

«Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означавшимися. Одно из них порождало в нас печальное и безнадежное сочувствие, под которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые понятия новые ожидания. В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова и появилась новая книга Гоголя. По крайней мере, я в этот день узнал, что не стало Языкова, и прочел несколько страниц из «Переписки с друзьями», где между прочим начертана верная оценка дарованию Языкова. Эти строки обратились как бы в надгробное слово о нем, в светлые и умилительные о нем поминки. Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное…»

Читать дальше