Специальная теория относительности установила новые закономерности: ничто не может распространяться быстрее скорости света; законы физики действуют одинаково в любой инерциальной системе отсчета. Это, естественно, касалось и гравитации. Поэтому Эйнштейн, так же как и другие физики, начал поиск теории гравитации, которая отвечала бы открытым закономерностям. Результатом этих поисков и стала общая теория относительности.

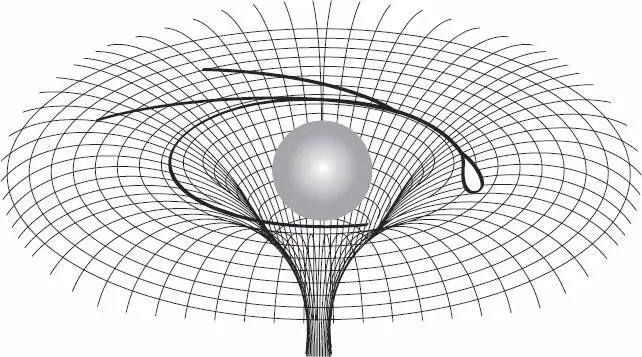

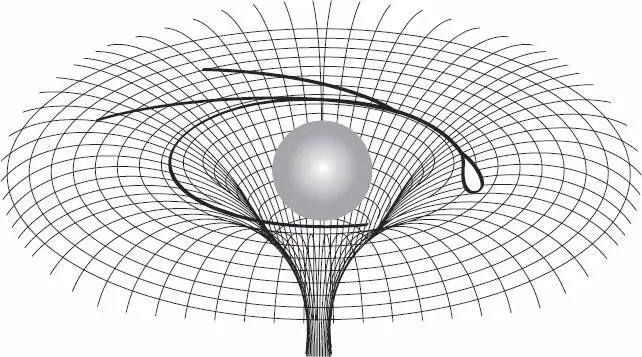

Эйнштейн продемонстрировал, что пространство (в данном случае четырехмерное пространство-время) – не просто плоская инертная среда, в которой происходят события. Пространство обладает собственными физическими и геометрическими характеристиками, в первую очередь кривизной. Наблюдается взаимное влияние пространства на происходящие в нем процессы и процессов на пространство. Специальная теория относительности рассматривала неискривленное пространство – частный случай инерциальных систем отсчета. Общая теория относительности имеет дело с общими принципами, где действует ускорение и возможно искривление пространства-времени.

Общая теория относительности была неоднократно проверена экспериментально, ее эффекты и следствия подтверждены исследованиями. Среди эффектов теории относительности можно назвать смещение орбиты Меркурия, которое астрономы много лет не могли объяснить, замедление времени в гравитационном поле (гравитационное красное смещение), отклонение луча света в поле гравитации Солнца, гравитационная задержка сигнала и т. д.

8 соответствии с общей теорией относительности, массивное тело искривляет пространство и тем самым заставляет меньшее тело, находящееся поблизости, изменять траекторию

Рассмотрим эффект отклонения луча. О том, что световой луч, проходящий рядом с Солнцем, отклоняется, говорил еще астроном из Германии Иоганн Георг фон Зольднер в 1804 году. Тогда физики считали, что свет состоит из микроскопических частиц, на которые может воздействовать сила тяжести. Зольднер писал: «Световой луч, проходящий рядом с небесным телом, под воздействием силы его притяжения описывает гиперболу». По его расчетам, угол отклонения луча, проходящего рядом с Солнцем, составляет 0,84 секунды. Через сто лет свет стали считать волной, а не средоточием частиц, и о гипотезе Зольднера забыли.

Ее возродил Эйнштейн, когда изучал влияние силы тяжести на распространение света. В 1911 году он даже написал по этому поводу статью. Рассчитав угол отклонения, Эйнштейн пришел практически к тем же цифрам – 0,83 секунды. Он понял, что проверить это можно во время полного солнечного затмения, когда звезды, расположенные в непосредственной близости от Солнца, становятся видны.

Ближайшее затмение состоялось через три года, лучше всего его было наблюдать в Крыму, и коллега Эйнштейна, астроном Фрейндлих, отправился его наблюдать. Но сделать это ему не удалось. Шел 1914 год, началась Первая мировая война, немецких астрономов, прибывших наблюдать за затмением, приняли за шпионов и арестовали. В этом можно увидеть руку судьбы: позже выяснилось, что уравнение, по которому Эйнштейн рассчитывал отклонение, было неправильным. Ученый его доработал и получил новый результат – 1,7 секунды. Теперь опытная проверка стала еще более важной, с ее помощью можно было выяснить, кто прав – классическая физика или Эйнштейн с его теорией относительности.

Содержание общей теории относительности

Английскому астроному Артуру Эддингтону удалось провести проверку во время затмения 1919 года.

Расчеты Эйнштейна, а значит, и теория относительности были подтверждены.

Еще один интересный эффект, объясненный общей теорией относительности, – гравитационное замедление времени. Астроном Карл Шварцшильд занимался решением уравнений Эйнштейна для отдельной звезды и обнаружил, что при приближении к звезде время начинает идти медленнее. Чем ближе к гравитационному центру, тем больше проявлен эффект замедления времени. Это явление визуально подтверждалось красным смещением, которому подвергался идущий от звезды свет.

Всем известно, что такое радуга, это разложение солнечного света на спектр цветов. Такое же разложение можно проделать с любым излучением: излучение состоит из волн различной длины, и это можно увидеть при помощи специальных приборов. К примеру, атомный спектральный анализ позволяет определить состав звезды по ее излучению.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/414554/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p-thumb.webp)