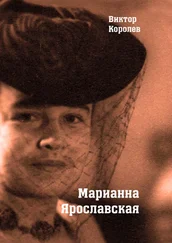

Её дочь Ольга рассказывала: «Моей матери давали много названий: князь Вяземский звал её донна Соль и Южная ласточка. Он же называл её «покровительница русских поэтов». В «Онегине» она названа Венерою Невы и буквами В. А. Жуковский называл её сначала “небесным бесёнком”, а позже “моей вечной Принцессой” и хотел посвататься»…

Она была счастлива в своих друзьях, она наслаждалась и купалась в их любви, для них она приносила из императорского дворца всякие новости, наблюдала и мастерски передавала разные подробности светской жизни, представляла в лицах весь бомонд, слушала и понимала поэзию своих обожателей.

Казалось, всё в этом мире – для неё. Не было только чего-то сугубо личного, сердечного. Натура ищущая, страстная, она была одинока в своей жизни, вернее, не могла понять её цель до конца, и оттого часто впадала в меланхолию, а ещё чаще – мучила своих обожателей порой циничным отношением, холодом и язвительным равнодушием. Сердце её было закрыто для настоящей любви – до поры до времени закрыто…

«Я сохранила взгляд холодный»

Донна Соль, Александра Осиповна Россет, была дочерью морского офицера. Капитан-лейтенант Осип (Иосиф) Россетти (1760-1813), француз по происхождению, ещё в ранней молодости перешёл на русскую службу, стал комендантом Одесского порта, начальником таможни и командующим гребной флотилией. Женился Осип Иванович на 16-летней Надежде Ивановне Лорер (сестре будущего декабриста), а у той отец был немецкого происхождения, а мать – грузинка. Так что прирожденную яркую красоту Александры Осиповны в немалой степени можно объяснить таким смешением кровей.

«От Россетов она унаследовала французскую живость, восприимчивость ко всему и остроумие, от Лореров – изящные привычки, любовь к порядку и вкус к музыке; от грузинских своих предков – пламенное воображение, восточную красоту и непринужденность в обращении», – писал о ней поэт Яков Полонский.

Отец её умер рано, мать снова вышла замуж, а девочку отдала на воспитание бабушке, владелице небольшого имения на Украине. Детские годы в деревне оставили светлый след в тонкой, восприимчивой натуре и многое определили в её характере. Позднее она писала:

«Я уверена, что настроение души, склад ума, наклонности, ещё не сложившиеся в привычки, зависят от первых детских впечатлений: я никогда не любила сад, а любила поле, не любила салон, а любила приютную комнатку, где незатейливо говорят то, что думают, то есть что попало».

В 1820 году отчим девочки устроил её в училище ордена Св. Екатерины (позднее – Екатерининский институт благородных девиц). Её учителем русской словесности в училище был Петр Александрович Плетнёв, друг Пушкина. Он-то и познакомил юную Россет с творениями своего друга: «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном», первыми главами «Евгения Онегина».

Очаровательную воспитанницу приметила и опекавшая Екатерининское училище императрица Мария Федоровна (вдова Павла I). В 1826 году, после окончания учебы, Сашенька Россетти стала её фрейлиной. Через два года Мария Федоровна скончалась, и юную фрейлину взяла к себе на ту же роль супруга Николая I Александра Федоровна.

Как фрейлине двора Александре Россет полагалось проживать в Царском Селе. Появившись здесь, она сразу вошла в круг друзей Плетнёва. Он познакомил её с поэтами, писателями, художниками. Впереди Александру Осиповну ждала ещё целая череда долгих лет и блистательных знакомств с лучшими людьми XIX века, бесконечные жаркие споры о литературе и холодные отказы многочисленным женихам…

Чем же пленяла знаменитостей России и их закалённые в романтических бурях сердца загадочная красавица Россет? Ей никогда не хотелось быть в исключительном положении, быть серьёзной, она всегда мечтала оставаться интересной собеседницей и немного шалуньей.

Друзья-литераторы, восторженные поклонники юной красавицы, посвятили ей множество мадригалов. В автобиографических записках она объясняет это так: «Поэтам нужен идеал, и они, не знаю почему, нашли его во мне. Лучшего не было под рукою».

Подлинный аристократизм в манерах и искренняя любезность привлекали в её дом многих замечательных русских людей, не только титулованных особ, но и демократов и разночинцев, славянофилов и западников, «революционных бунтарей» и светских львов. В её гостиной могли встретиться и мирно беседовать Пушкин и Жуковский, Тургенев и Аксаков, позже – Достоевский и Полонский. Со всеми она находила общий язык, была радушна и отменно приветлива. Из стихотворений, посвященных ей, можно было бы при желании составить целый поэтический сборник. На его страницах оказались бы, наверное, имена всех великих поэтов и писателей, снискавших славу русской литературе. Невольно вспоминается иронический мадригал А. С. Пушкина:

Читать дальше