Отсюда постоянное стремление русской мысли достроить Канта Платоном одновременно при стойком нежелании признать, что сам Кант предоставил для этого некоторые весьма продуктивные возможности.

Объявить ли все это ошибкой, незрелостью, недостаточной квалификацией либо конфессиональной ангажированностью русских мыслителей, как это не раз делалось и делается сейчас? Сам тон подобных оценок звучит с несомненными оттенками если не раздражения, то снисходительности, свидетельствуя о непонимании совсем иного рода… А между тем невозможно говорить о школьном уровне «недопонимания» Канта и уж тем более «злонамеренности» Флоренского и других. Как проницательно замечает А. Л. Доброхотов, речь должна идти о некой «принципиальной невосприимчивости к смыслу кантовских построений». Ее истинная подоплека – «крайне характерная для многих философов посткантовской эпохи тяга к объяснению философии внефилософскими (“высшими” или “низшими”) феноменами.» [54] Доброхотов А. Л. «Беспредпосылочное начало» в философии Платона и Канта // Доброхотов А. Л. Избранное. С. 243–244.

.

Если в этом смысле говорить собственно о софиологии, то среди возможных рационально-философских мотивов ее борьбы с Кантом можно, вероятно, назвать следующие.

Бытие Бога, как выясняет Кант в «Критике чистого разума», не может являться предметом гносеологии, однако последняя вплотную подходит к ней, указуя рассудку границу его притязаний, – «дабы освободить место вере». Это проблема этики (соответственно, ее позитивное решение предлагается в «Критике практического разума», в то время как в первой критике оно носит критическо-негативный или «апофатический» [55] «.В своем настойчивом стремлении вывести понятие Бога за пределы эмпирической сферы и свести его предикацию к неотъемлемым “категориям реальности” и “необходимости”, Кант продолжает традицию апофатической теологии. В этом пункте Кант выступает как сознательный противник любых попыток девальвации божественного статуса. И поскольку онтологический и гносеологический статус этой сущности слишком высок для любой мыслимой иерархии, для любых попыток не только утверждать, но и отрицать эту сущность, Кант доводит свою апофатику до логического предела», см.: Малер A. M. Трансцендентальная теология Канта // Форум молодых кантоведов (По материалам Международного конгресса, посвященного 280-летию со дня рождения и 200-летию со дня смерти Иммануила Канта). М.: 2005. С. 96.

характер), но ни в коем не эстетики – ни в смысле трансцендентальной эстетики как области чувственного познания «Критики чистого разума», ни эстетики как способности суждения художественного вкуса третьей критики, которая подобным же образом подводит к порогу области божественного как к телеологии эстетического, но отказывается отвечать – что там, за закрытой дверью сверхчувственного….

Вспомним, однако, что уже на заре возникновения философии Парменид, указывая путь к знанию сути вещей, призвал познающего пройти «туда, через ворота», за грань достигаемого мыслью. Там преступившему «каменный порог» благосклонная богиня, «десницей взявши десницу», открывает «убедительной Истины непогрешимое сердце» [56] См.: Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I. С. 295.

.

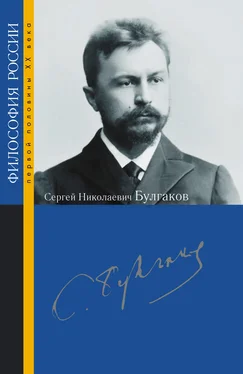

Рациональная же кантовская «апофатика» никак не устраивала софиологию, учение катафатическое по своей сути. В принципе трансцендентального схематизма она опасалась «разсуществления» мира, – «пути к берклианству», по выражению С.Н. Булгакова.

Кантовские принципы не находили соответствий в первую очередь религиозному (мистическому в случае Соловьева) опыту платонизирующих мыслителей-софиологов. В качестве основного содержания их софиологических переживаний, воспринятых как сокрушительные, непреодолимые свидетельства реальности иного – божественного бытия, – были именно эстетические, чувственно воспринимаемые касания.

Теми же интенциями вдохновлялись и европейские философы, и поэты эпохи романтизма. Символические покровы, оболочки, завесы, ткани и т. д., отсылающие к покрывалу Саисской богини, скрывали истинную суть вещей. Этому имеющему древнюю историю образу [57] См. комментарий Лосева к «Тимею» Платона: Платон. Собр. соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 608.

Шиллер посвятил стихотворение «Das verschleierte Bild zu Sais» (буквально «завуалированный образ»), его использовал и Шеллинг в «Философии природы», говоря о последней как о «замаскированной богине» [58] Шеллинг Ф.-В.-Й. Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки. СПб., 1998. С. 72. Новалис, когда говорит: «Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого», лишь повторяет Шеллинга.

, а в «Философии искусства» он продолжил свою мысль следующим образом: художник, дабы выявить сокровенную истину, «должен искать ее гораздо глубже, чем ее намерила сама природа и чем она обнаруживается всего лишь на поверхности образов. Художник должен снять покров с недр природы…» [59] Шеллинг Ф.-В.-Й. Философия искусства. М., 1999. С. 268.

.

Читать дальше