11 сентября 1919 года. Зав. отделом В. У. З. Мих. Покровский.

Замечательные решения и документы! И по форме, и по сути, и – главное – по своим последствиям: цели, причем цели благородные, были достигнуты.

Выпишу фрагмент из еще одного документа:

Декрет Совета Народных Комиссаров.

Положение о Высших Учебных Заведениях.

…Студентами Высших Учебных Заведений могут быть граждане обоего пола, достигшие 16-ти лет и удовлетворяющие правилам приема.

Лица, занятые в Высших Учебных Заведениях научной работой какого бы то ни было рода, носят название научных работников.

Подписали:

За Председателя СНК А. Цюрупа

За Управ. Делами СНК В. Смольянинов

Секретарь Л. Фотиева.

3 июля 1922 года».

Значимость этих решений очень велика: они во многом весьма существенном определили жизнь нашей семьи и ее идеалы на протяжении десятилетий. Их роль не только велика, но и позитивна: этим было обеспечено развитие – культурное, профессиональное – моих родителей и, впоследствии, меня, моих братьев, да и всех граждан в стране. Не могу не отнестись к этим решениям власти с искренним уважением.

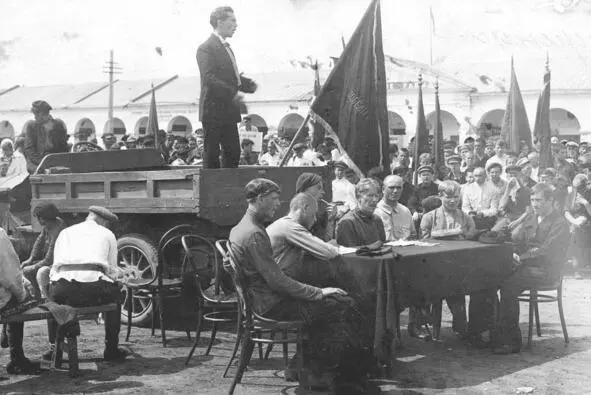

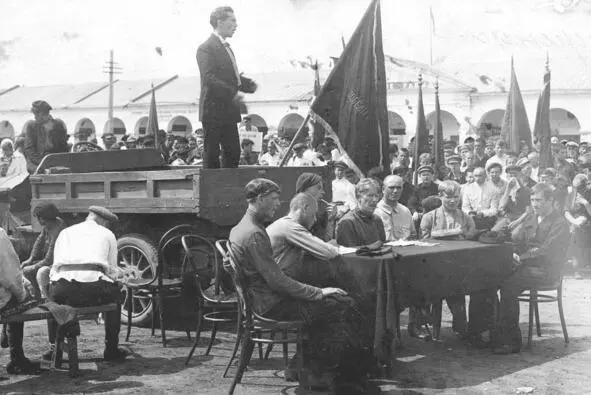

Кострома. Митинг рабочей молодежи. 1923 г.

В начале 1920-х гг. в Костроме и губернии вооруженных столкновений продолжающейся в других регионах Гражданской войны уже не было. Но политическая и культурная жизнь бурлила. Об этом интересно написал Б. Костров в статье «Литературная жизнь Костромы в послеоктябрьское десятилетие (1917—1929 гг.)» (См. альманах «Костромская земля», Кострома, вып. II, 1992, с. 57—70). В частности, он пишет о том, что в Костроме происходили жаркие схватки между «нигилистами» пролеткультовской ориентации и сторонниками усвоения «старой культуры», проявлялось это, например, в критике репертуара местного драматического театра, о чем писали местные газеты «Северный рабочий» и «Красный мир». Интересно, что «основу театрального репертуара в течение 1920-х гг. составляли пьесы Островского, Чехова, Л. Толстого, А. Толстого, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Л. Андреева, Блока, Мережковского, Ибсена, Гамсуна, Б. Шоу и других драматургов-мастеров». Удивительно, но в 1922 году в Костроме была поставлена опера (!) «Русалка» Даргомыжского! Издавался орган губполитпросвета «Еженедельник искусства», писавший о том, что «в Костроме налицо высокий интерес молодежи к занятиям в художественных кружках и школах, большое количество зрителей на выставках работ местных художников». Споры о «новой эстетике» не миновали Кострому: «Если нас спросят, что лучше – Рафаэль или кубизм, то мы скажем, что Рафаэль в условиях сегодняшнего дня невозможен, и уже по одному этому кубизм лучше. Другого живого искусства, кроме «левого», сейчас нет»? – заявляли местные авангардисты. В Кострому приезжали многие известные политики и деятели культуры: А. Луначарский, Д. Бедный, С. Скиталец, Ф. Соллогуб, И. Бабель и др. Так что Кострома и губерния если и оставались провинцией, то вполне живой, развивающейся.

Прилет в Галич первого самолета. 1925 г.

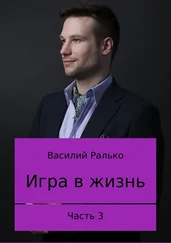

В 1922 году Николай Белкин поступил в Костромской рабфак, который и окончил в 1923 году. Рабфак располагался в бывшем женском епархиальном училище. Вот фотография 1907 года. Сейчас в этом здании расположена администрация Костромской области, а в советское время – после рабфака – в нем был облисполком, в котором работала младшая сестра Николая – Прасковья Ивановна.

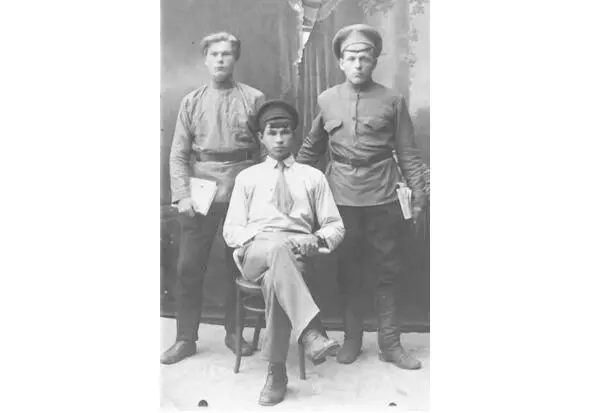

Костромское женское епархиальное училище, 1912—1913

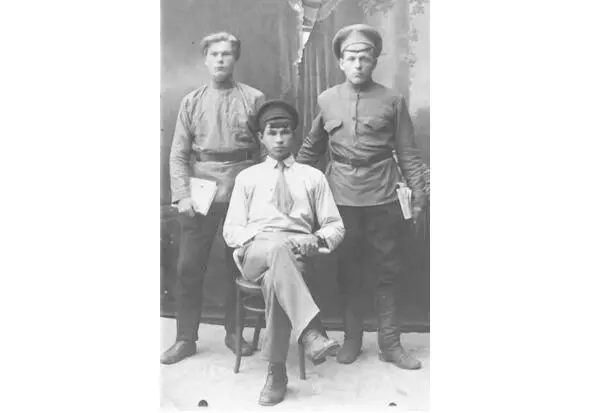

Подробных сведений об учебе у меня нет. Знаю, что рабфаки стремились обеспечить уровень подготовки, сравнимый со средним образованием, то есть такой, который позволил бы продолжить учебу в ВУЗе. В семейном архиве есть фотографии, предположительно относящиеся к этому периоду. На одной из них Николай с друзьями. Лет ему вероятно, около 20. Он – стоит слева. Красивый, здоровый русский парень в косоворотке… Образ почти былинный, но – с книгой в руке!

Николай Белкин с рабфаковцами (стоит слева).

Читать дальше