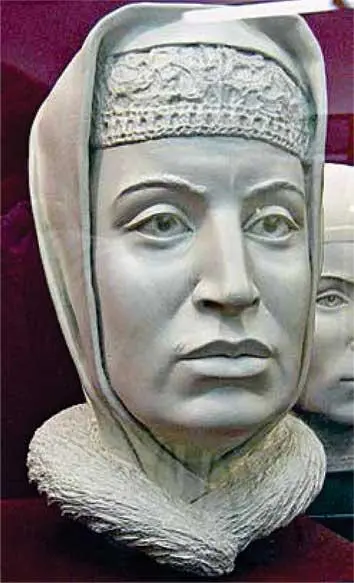

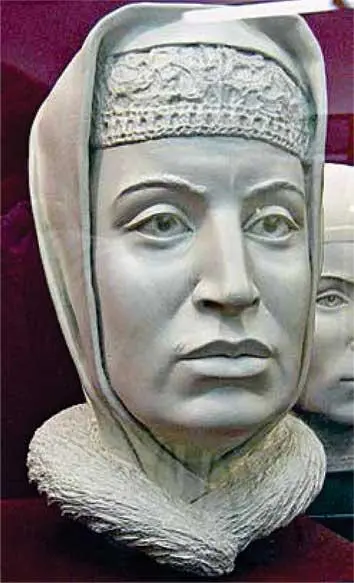

Софья Палеолог. Реконструкция облика по черепу

Основную массу населения Русского государства составляли крестьяне, делившиеся на черносошных (государственных) и владельческих. Последние, в свою очередь, подразделялись на помещичьих, монастырских и т. д. Они еще сохраняли право перехода от одного владельца к другому, но согласно Судебнику 1497 г. оно ограничивалось двумя неделями – неделей до и неделей после Юрьева дня осеннего (26 ноября). При этом крестьянин должен был внести плату, как считается, вполне посильную. Такое ограничение было связано с тем, что к поздней осени оканчивался сельскохозяйственный сезон, и таким образом ликвидировалась опасность того, что хозяин земли лишится рабочих рук в его разгаре. Следует отметить, что урожайность в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси была низкой, достигая в среднем сам-2 – сам-3. То есть, посеяв пуд зерна, крестьянин собирал примерно в два или три раза больше. Из этого объема какую-то часть следовало оставить на следующий посевной сезон, остальное же переходило в распоряжение тех, кто возделывал землю и кто владел ею. Сельскохозяйственный сезон был очень коротким, в это время приходилось отдавать ему все свои силы. Считается, что низкий прибавочный продукт, который могло обеспечить сельское хозяйство, был одной из причин возникновения «компенсаторных механизмов» – общины, крепостного права, государства с сильной централизованной властью…

Большая Ханская мечеть ханского дворца в Бахчисарае

Говоря о Русском государстве, которым выпало править Василию III, нельзя не сказать несколько слов и о его соседях. К югу и востоку от русских земель простирались земли татарских ханств, образовавшихся в результате распада Орды. Это государство впоследствии было названо Золотой Ордой, но в источниках, созданных ее современниками, определение «Золотая» отсутствует. Весь XV век стал для Орды временем затяжного кризиса. Дали о себе знать центробежные тенденции, и от некогда могущественного государства одно за другим откалывались ханства – Крымское, Казанское, Астраханское. Сама Орда получила в это время название Большой. Ордынские ханы еще пытались вмешиваться в дела государств Восточной Европы, но дело шло к закату: в 1472 г. Иван III отказался выплачивать Орде дань, а попытка хана Ахмата восстановить данническую зависимость Москвы (теперь уже Русского государства) в 1480 г. окончилась неудачей в результате знаменитого стояния на реке Угре. В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей и Иван III разгромили остатки Большой Орды, столица которой к этому времени была Астрахань (Хаджи-Тархан), и это государство перестало существовать. В Нижнем Поволжье со столицей в той же Астрахани возникло Астраханское ханство (попытки возвести его существование к середине XV в., как показал И. В. Зайцев, неубедительны), ставшее противником крымских ханов.

Но наследие Большой Орды никуда не делось. Речь шла лишь о том, кому оно достанется, кто сумеет вовремя предъявить на него претензии и удержать за собой в конкуренции с соперниками. После ее разгрома выросли амбиции крымских ханов. Уже в начале XVI в. они стали требовать от Русского государства знаков подчинения: например, от русского посла И. Г. Мамонова стражники ханских покоев требовали, чтобы он перед входом в них произнес «уш баштанды» – в тогдашнем русском переводе «царево слово на голове держу», т. е. «повинуюсь». Посол упорно отказывался это делать, отстаивая честь своего государя, и пропустили его лишь тогда, когда он заявил, что лучше отрежет себе язык…

Крымское ханство возникло в середине XV в., а его основателем и первым правителем был Хаджи-Гирей, чьи потомки правили ханством всю его историю – вплоть до присоединения Крымского ханства к Российской империи в 1783 г. Уже в 1478 г. крымский хан стал вассалом османского султана, который и утверждал каждого нового хана.

Территория Крымского ханства охватывала главным образом Крымский полуостров (за исключением побережья, принадлежавшего османам), но кочевья крымчаков выходили и за Перекоп. Образ жизни основной части населения был кочевым, на нем основывались и главные его занятия – скотоводство и землевладение. При этом ханство испытывало дефицит в ремесленных товарах и в пресной воде. Огромное значение в экономике Крымского ханства играли набеги на земли соседних государств. Во время таких набегов их земли опустошались, поселения разграблялись, а население захватывалось в плен и впоследствии продавалось на невольничьих рынках. Эта особенность крымского соседа оставалась бичом Русского государства и Великого княжества Литовского, а впоследствии Речи Посполитой на протяжении XVI–XVII вв. Крымские власти и дипломаты не скрывали, что от очередного набега всегда можно откупиться, во всяком случае попытаться это сделать. Один из основоположников русской исторической науки С. М. Соловьёв назвал это явление «крымским аукционом»: хан смотрел, кто из его соседей сможет дать больше, и тогда набег направлялся на земли другого соседа. Не обходилось и без набегов на земли собственных союзников…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу