1 ...7 8 9 11 12 13 ...33 Ученые пытались объяснять эти явления недальновидностью православной знати Великого княжества Литовского, ее изменой русским национальным (или конфессиональным) интересам. Но, думается, участники событий начала XVI века были способны вполне адекватно оценить свои интересы, и задача историка состоит в том, чтобы их понять, а не в том, чтобы спустя несколько столетий раздавать запоздалые советы героям своих исследований. Возвращаясь к русско-литовским отношениям начала XVI в., следует отдавать себе отчет в том, что русское население за многие десятилетия пребывания под властью литовских князей успело сжиться с их властью, и присоединение их земель к Русскому государству представляло собой весьма сложную задачу, над решением которой пришлось побиться и Василию III. Интересно, что при этом хорошую службу ему сослужил Михаил Глинский. Но об этом ниже.

Чем же объясняются головокружительные успехи Ивана III в борьбе с Великим княжеством Литовским и относительно скромные достижения его сына на этом поприще? Чтобы объяснить их, мало сослаться на конфессиональный фактор. Иногда дело объясняют прагматическими соображениями – стремлением русской знати Великого княжества Литовского во что бы то ни стало участвовать в «большой политике», решении общегосударственных вопросов. Но вот великий князь Александр, отвечая на претензии отъехавшего в Москву князя С. И. Бельского, замечал, что не видал его третий год… А ведь речь идет о князе, обладавшем огромными ресурсами. В источниках сохранились красочные описания войск таких князей, известно и кое-что об их дворах. Вряд ли такой князь не мог себе позволить поездку в Вильну к господарю. Очевидно, дело было в другом: их интересы были сосредоточены в их собственных княжествах, и пока политика государственного центра их устраивала, они верой и правдой служили господарю. В последние же десятилетия XV в., по-видимому, Казимир и Александр начали стремиться к пересмотру традиционных отношений с князьями порубежных земель: перестали заключать с ними договоры, на которых раньше строились эти взаимоотношения. Неудивительно, что в такой ситуации князья, привыкшие к высокой степени самостоятельности и никогда не выпускавшие из виду Москвы, сочли за лучшее перейти к ее правителю. Так обстояло дело при Иване III. Василию же пришлось иметь дело не столько с князьями (наиболее самостоятельные из них уже отъехали в Москву со своими владениями), сколько с городами, которые были гораздо теснее связаны с виленским двором, больше от него зависели и были готовы всячески отстаивать сохранение традиционных связей. Мятеж Михаила Глинского был не закономерностью, а результатом стечения обстоятельств, и потому потерпел поражение.

Заключив мир с Великим княжеством Литовским, урегулировав конфликт Иосифа Волоцкого со светскими и духовными властями (о нем ниже), Василий активизировал свои действия на другом направлении – псковском. Псков часто сравнивают с Великим Новгородом, но были между ними и существенные отличия. К началу XVI в. Господин Псков сохранял старинные вольности, главной из которых была деятельность веча – собрания, решавшего важнейшие вопросы городской жизни, в котором имели право участвовать все свободные и полноправные жители города. Историки называют Псков республикой, но следует иметь в виду, что сами его жители считали свою землю «отчиной» великого князя Московского, к которому относились с большим пиететом, сравнивая его с Богом. В псковских грамотах задолго до 1510 г. великий князь Московский титуловался «царем»; эта традиция сохранилась и после упразднения псковской самостоятельности. У великого князя псковичи привыкли искать справедливости в случае внутренних противоречий, конфликтов с соседями или с присылаемым из Москвы наместником. В отличие от Новгорода времен падения его государственности во Пскове не было «литовской партии» – влиятельной группировки, ориентированной на сотрудничество с Великим княжеством Литовским, что было особенно важно в условиях ожесточенной борьбы между Москвой и Вильной за западнорусские земли. Да и само боярское землевладение не было во Пскове столь развито, как в Новгороде, а благосостояние города зиждилось, очевидно, на торговле с Ливонией.

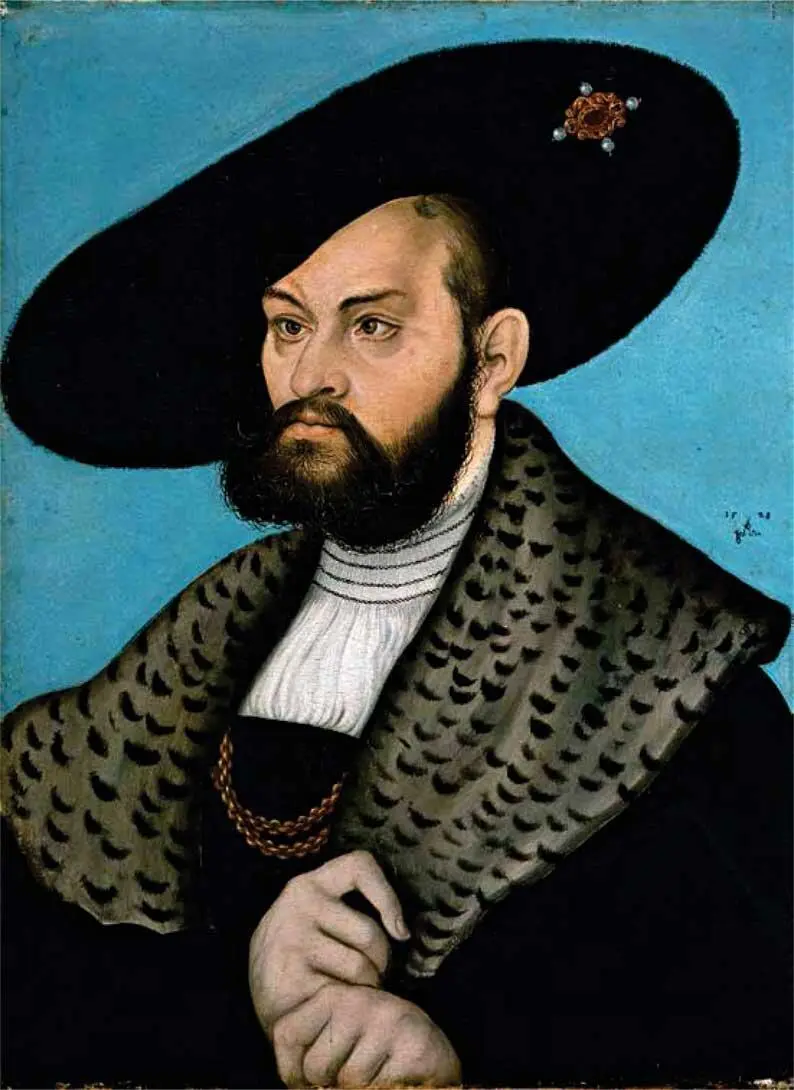

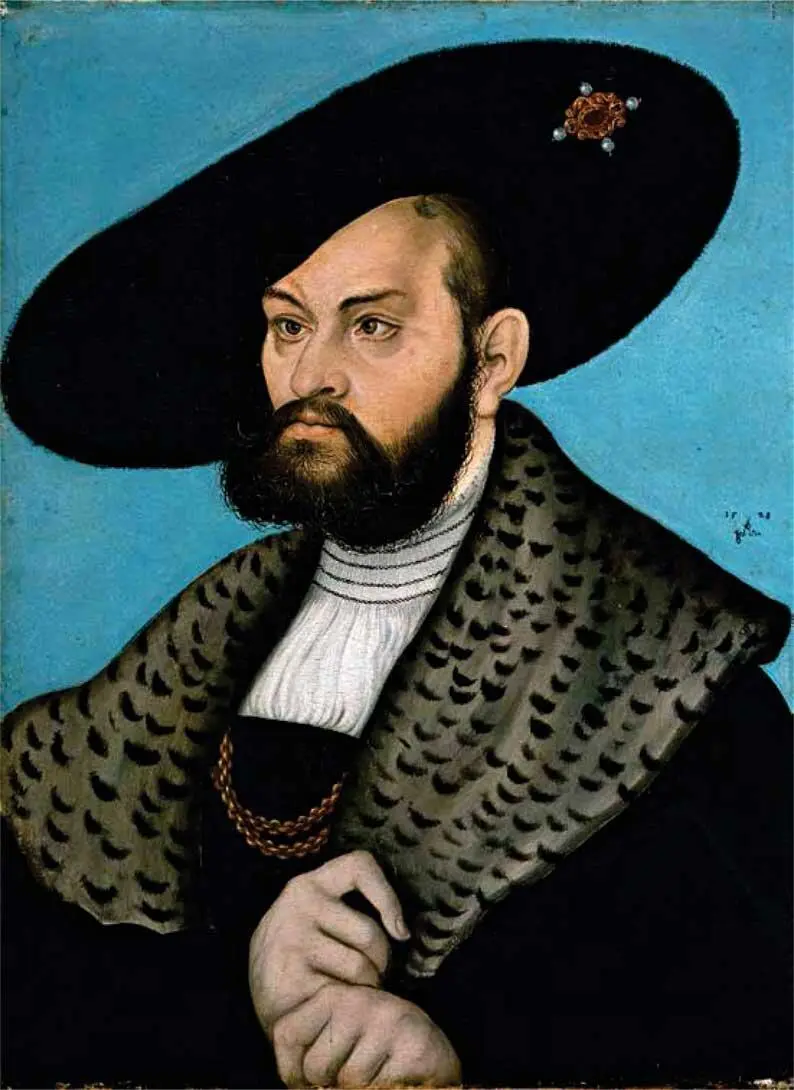

Последний верховный магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу