1 ...8 9 10 12 13 14 ...23 « Моему дорогому, незабвенному другу юношеских лет Адриану Митрофановичу Топорову – дарю эту книжку, в которой записана вся моя нелегкая жизнь.

Член КПСС с 1909 года К. Багаев».

Я смотрел на портрет старика и все старался разглядеть сквозь морщины озорную Костину улыбку.

7

В 1915 году пришлось мне покинуть Барнаул. Отношения с церковным начальством обострились до крайности, и в один прекрасный день я заявил отцу Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в черта, а его самого не ставлю ни в грош. Учительская замерла.

– Уволю! – завопил он. – Изгоню!

– Сам уйду!

Я пошел к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал прошение, чтобы назначили меня в одну из деревень. Думал, что еду на год-другой, а вышло – на семнадцать лет. Можно точнее сказать: на всю жизнь. Потому что наконец-то я нашел свое настоящее место в жизни; в город больше не вернулся, стал сельским учителем.

Село, куда меня занесло, носило три названия: по-административному – Верх-Жилинское, по-церковному – Терёшкино, а по-народному – Журавлиха. Последнее имя получило за то, что раскинулось между сограми (болотами), где водились журавли. За сограми виднелись увалы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, за ними лежала степь.

Я застал там две школы. Церковноприходская была почему-то вдали от церкви, на краю села. Учительствовала в ней тихоня вроде старой монашки. Министерская школа, напротив, помещалась рядом с церковью, в самом центре села. Это был бревенчатый сарай, к тому же недостроенный. Мне сказали, что мужики долго ругались на сельском сходе, но на пятачковый сбор со двора так и не согласились. Доски поверху набросали кое-как, крыша текла, сеней не приделали, к входной двери вела лесенка из шести кривых, «опасных» ступенек. В сарае и началась моя просветительная работа.

С чего началась? Окончив школьные занятия, я вечерами ходил на «сборню», где сходились мужики. Здоровался, садился с ними, больше помалкивал. Разговоры шли в основном о русско-германской, о войне, куда угнана была вся верх-жилинская молодежь. Как-то я предложил бородачам почитать газету. «Давай, паря, – согласились они. И начал я читать – «Жизнь Алтая», «Сибирскую жизнь», «Русские ведомости», «Русское слово». Интересовали сводки военных действий, а особенно, как я заметил, – речи оппозиционных членов Государственной думы. В этих речах проскальзывали намеки на наши неудачи, на бездарность генералов, на измену придворной камарильи. Мужики хмурились:

– А чо им? Жалко нашего брата? Им все едино!

– Целые армии царицыны енералы топят в болотах…

– Она, лахудра бесчестная, хочет ряшить государство!

Постепенно крестьяне привыкли ко мне, да и я узнал их, понял, до чего они все разные. Одинаков «народ» для стороннего наблюдателя, а живя с людьми, видишь, кто как думает и кто чем дышит. Очень интересные были в Верх-Жилинском мужики; попадались и грамотеи, которых остальные именовали «политиками». Начали время от времени приходить ко мне, просили почитать книжки. Я, конечно, давал. И они стали мне верными друзьями, постоянными собеседниками, лучшими помощниками в культурно-просветительной работе. Можно и по другому сказать: добрым помощником им старался быть я.

Назову хотя бы некоторых: П. С. Зубков (будущий председатель коммуны, коммунист, редкий самородок), братья Иван и Степан Корляковы, Иван и Тимофей Стекачевы, Филипп и Иван Бочаровы, Прохор и Егор Блиновы, братья Алексей, Евдоким и Иван Зайцевы, Василий Титов, Роман и Михаил Шитиковы, Павел Титов и Михаил Носов… Последние двое – деды по отцу и матери Космонавта -2, о чем, понятно, никто тогда не мог подозревать.

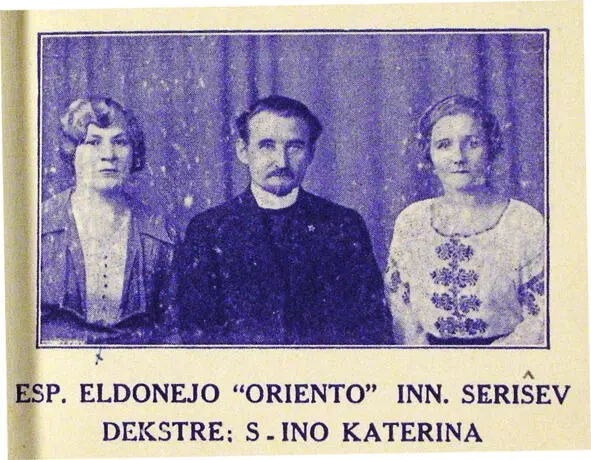

Однако рассказ о них впереди, а пока хочу вспомнить об одном оригинале, с которым пришлось познакомиться в Верх-Жилинском. Оригинал был поп. Едва приехав в село, я увидел на воротах, заборах, наличниках, на березах и соснах, даже на церковной стене странные плакаты. Зеленые пятиконечные звезды венчали их сверху, под ними был текст:

«Vivu Esperanto! Изучайте международный вспомогательный язык эсперанто, самый легкий язык мира, дружбы и братства народов!»

– Кто это налепил?

– Батюшка, Иннокентий Серышев.

Школа моя считалась министерской, но уроки закона божьего были обязательны. Явился поп на первый урок и отрекомендовался:

– Священник Иннокентий Серышев.

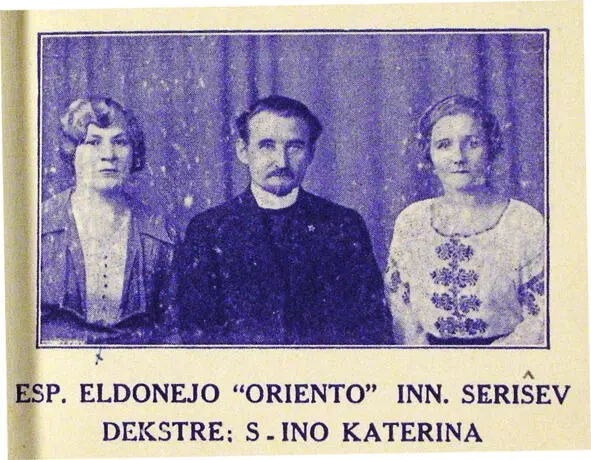

Серышев И. Н., эсперантист, литератор, религиозный деятель. (ГАНО. Ф. Р-2852. Оп. 4. Д. 291. Л. 1.)

Читать дальше