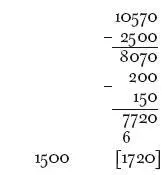

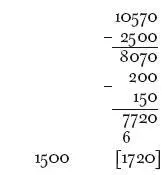

Более того, некоторые комментарии, сделанные издателями сборника «Рукою Пушкина», по моему мнению, не бесспорны. Например, в книге приводятся следующие цифры [177] Там же. С. 356. Автор комментария – М. А. Цявловский.

:

В комментарии утверждается, что «это – подсчет карточных проигрышей и, может быть, выигрышей» [178] Там же.

. Парчевский согласен с такой интерпретацией, и в своем перечне пишет о проигрыше в сумме 7720 руб. Допустим, хотя полной уверенности в этом нет, что 10570 – действительно сумма карточного проигрыша. Но суммы в 2500, 200 и 150 руб. могли быть не выигрышами, а просто частичной оплатой карточного долга. 10 570 руб. наличными у Пушкина, конечно, быть не могло, но спустя какое-то время он мог часть долга погасить.

Есть в этой записи одна деталь, представляющаяся мне крайне важной. Под цифрой 7720 стоит цифра 6 и затем подведен итог – 1720. Очевидно, что это не просто 6, а 6 тыс. рублей, причем речь идет о поступлении 6 тыс. руб. Но ни авторы комментария, ни Парчевский не обратили на эту цифру внимания. По их логике, это мог бы быть выигрыш размером в 6000 руб., но тогда и итоговый проигрыш был бы равен всего 1720 руб. – в несколько раз меньше, чем 10570 руб. Однако таких крупных выигрышей у Пушкина не бывало. По моему мнению, история с цифрой 6 имеет другое объяснение.

В списке Парчевского есть проигрыш И. А. Яковлеву 6000 руб. И в этом случае Парчевский следует другим исследователям. Правда, первый из них, Вересаев, дает достаточно осторожную формулировку: «Пушкин задолжал Яковлеву шесть тысяч рублей, – вероятнее всего, проиграл в карты»! Затем, уже в 1980-е гг., Л. А. Черейский пишет достаточно осторожно, что Яковлев – «партнер Пушкина по карточной игре» и что письма Пушкина Яковлеву «касаются долга (проигрыша)» [179] Вересаев В. В. Спутники Пушкина. 393 портрета. М.: Захаров, 2001. С. 425.

[180] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. С. 522.

. Но уже для Сергеева (1990-е гг.) вопрос ясен: «долг этот был, несомненно, карточный» [181] Сергеев В. М. Материальное положение А С. Пушкина в 1830-е годы. С. 81.

. Когда возник долг или произошла неудачная игра? Парчевский датирует проигрыш Пушкина «весной 1829-го, не позднее марта-апреля».

Почему указана такая дата? Очевидно, что она появилась в связи с письмом Пушкина Яковлеву, собиравшемуся уехать за границу, во Францию. Поскольку этот сюжет важен, приведем полный текст письма:

И. A. Яковлеву

Вторая половина марта – апрель 1829 г. (?), Москва.

Любезный Иван Алексеевич.

Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться, тем более, что знаю твою delicacy of gentlemen. Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай бог, чтобы они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 т.[ысяч]. Во всяком случае ты первый получишь свои деньги. Надеюсь еще их заплатить перед твоим отъездом. Не то позволь вручить их Алексею Ивановичу, твоему батюшке; а ты предупреди, сделай милость, что эти 6 т.[ысяч] даны тобою мне в займы. В конце мая и в начале июня денег у меня будет кучка, но покамест я на мели и карабкаюсь.

Весь твой А. П. [182] XIV, 44.

Прежде всего, становится понятна датировка Парчевского – проигрыш не мог произойти позже, чем обозначенная дата письма. Но мог случиться и гораздо раньше – ведь Пушкин пишет, что он «все еще в долгу». Долг явно не мог возникнуть накануне написания письма. И само письмо точной даты не имеет: по-видимому, при подготовке академического издания ориентиром для датировки были слова Пушкина «едешь на днях». Гораздо важнее то, что Пушкин пишет о долге, но из текста письма вовсе не следует, что речь идет именно о карточном долге.

Пушкин вновь писал Яковлеву своем долге через семь лет, 9 июля 1836 г., после того как тот вернулся в Россию: «Я так перед тобою виноват, что и не оправдываюсь. Деньги ко мне приходили и уходили между пальцами – я платил чужие долги, выкупал чужие имения [183] Это, конечно, «поэтическое» преувеличение, никаких имений Пушкин не выкупал.

– а свои долги остались мне на шее. Крайне расстроенные дела сделали меня несостоятельным… и я принужден у тебя просить еще отсрочки до осени» [184] XVI, 136.

. Конечно, осенью 1836 г. финансовое положение Пушкина лучше не стало – Яковлев получил свои 6000 руб. от Опеки, уже после смерти Пушкина. Но и в этом письме нет ни намека на то, что это – карточный долг.

Читать дальше