Что же теперь, мое «потом» наступило?

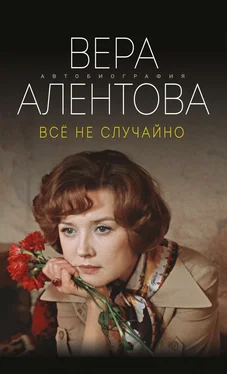

Когда пару лет назад снова последовало предложение написать книгу, я вяло подумала, что, пожалуй, стоит. Возник вариант работы с соавтором (не секрет, что многие мемуары людей известных – надиктованный рассказ, который обработал редактор). Но я понимала, что работать с соавтором не решусь – чужая интонация не всегда точна. Да и диктовать свой текст тоже казалось идеей странной. Словом, размышляла я еще пару лет.

Но когда прочла стихотворение Юрского, я то и дело стала к нему мысленно возвращаться и однажды поняла окончательно – время пришло. Я готова вспомнить прошедшее и, главное, осмыслить и оценить его по достоинству.

Решила писать сама. Допускаю, что с запозданием. Скажем, в пятьдесят лет и память еще не играет с нами в прятки, и воспоминания, наверное, ярче, и мысль легкокрыла. А с другой стороны, когда 80-летнего Сомерсета Моэма спросили, совершал ли он серьезные ошибки в жизни, последовал ответ: да, одну, когда в шестьдесят написал книгу «Подводя итоги». И хотя он – великий писатель, а я – актриса, пытающаяся преуспеть на чужом поприще, слова этого мощного, остроумного старика рассмешили и придали сил.

С того времени, когда мне впервые предложили написать воспоминания, утекло много воды. Стала другой страна, издается много разных книг, но главное, теперь любой может напечатать свою и, что удивительно, находятся читатели даже для совершенной чепухи! И это тоже вдохновляет, снимает ответственность, развязывает руки.

Еще одно важное открытие убедило сесть за книгу: оказалось, что выражение «врет, как очевидец» на сто процентов верно!

Однажды мы с мужем вспоминали какое-то событие нашей жизни и выяснилось, что мы его помним до такой степени по-разному, что второму участнику и узнать-то его практически невозможно. Более того: когда к нам присоединилось молодое поколение в лице нашей дочери и мы стали вспоминать события, участниками которых были все трое, дело дошло до шумных споров. В наших воспоминаниях не обнаружилось практически ничего общего.

Да как же так? Почему?

Я это поняла, но не сразу, позже.

Проблема вовсе не в том, что каждый приукрашивал факты в свою пользу или преувеличивал собственную роль в этих историях: проблема – в личностном восприятии. А личности мы настолько разные, что оказалось, и вспоминаем, и оцениваем факты по-разному. Я вдруг поняла, что «очевидец» не врет, что голых фактов в воспоминаниях не бывает, – они наполнены воздухом времени, окрашены возрастом, настроением, сиюминутным течением мысли и даже запахом. Так что, смирившись с многолетним заблуждением, что семья – это нечто единое в воспоминаниях, и заранее согласившись, что и сама могу быть неточной, легко берусь за эти записки о времени, в котором родилась, жила и пока еще живу.

Я родилась на Русском Севере и прожила там пять с небольшим лет. Потом еще четырнадцать вместе с мамой колесила по стране, жила в разных городах нашего огромного Советского Союза: на Украине, в Узбекистане, в средней полосе России. Наконец, я остановилась в столице и задержалась в ней надолго. В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня: он притаился и неизменно присутствовал в моей жизни, пусть и странным образом. Он отзывался в сердце, когда приходилось слышать: «Архангельск», «Вычегда», «Котлас», «Северная Двина», «Вологда», «Великий Устюг», «Сухона», «Печора»… Или, например, «шанежки», «вологодское масло»…

В памяти не возникали образы, эти названия обозначающие, – это просто были знакомые слова, от которых на душе становилось тепло. Их я слышала от мамы, когда была совсем маленькой, а потом, пусть и нечасто, они могли прозвучать с телеэкрана, попадались в книгах – и всегда были родными. А если их произносил случайный человек, то и он сразу становился ближе, хотелось узнать о нем больше – я даже могла поделиться с таким человеком сокровенным переживанием.

Северная Русь жила во мне всегда, я считала ее своей малой Родиной. Не раз мне выпадала возможность почувствовать гордость за свои корни, так случилось однажды в Бельгии.

В 1981 году на международном кинофестивале в Брюсселе мне присудили приз «Лучшая женская роль» за «Москва слезам не верит», но побывать там я не смогла – была на гастролях. Однако устроители фестиваля настояли, чтобы я все-таки приехала в Брюссель позже и получила награду. И это неудивительно, европейцы в те годы относились к Советскому Союзу и нашему искусству с любопытством.

Читать дальше