Промытарив ее по всем возможным колеям, жизнь в конце концов явила и высшую свою справедливость. Созданная самой природой, чтобы быть «строчкой из цикла», музой, эгерией, – красивая, влюбленная в стихи, с растрепанной золотой косой, открытая и людям и судьбе – она ею и стала. Мало какой женщине можно подвести такой итог:

Ты – благо гибельного шага,

Когда житье тошней недуга.

А корень красоты – отвага,

И это тянет нас друг к другу.

* * *

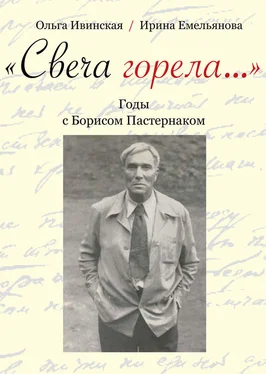

О. В. Ивинская стала адресатом поздней лирики Пастернака. «Разлука», «Свидание», «Осень», «Август», «Сказка», «Недотрога» – многие стихи позднего Пастернака навеяны этой любовью.

Это – последняя любовь, со всеми красками осеннего, предзакатного чувства. В них и сознание близкой смерти, и неизбежности разлуки, сознание обреченности, «незаконности» этой любви. На этот раз муза – «девочка из другого круга», она вне устоявшегося уклада семейных и официальных отношений. Отсюда такая щемящая грусть этой лирики: «Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина! Я – поле твоего сражения!» «Одна, средь снегопада» («Свидание») стоит она на углу, и встречается герой с ней лишь, когда «разъедутся домашние».

1946 год – год их встречи. В этом году написано стихотворение «Свеча горела» – ставшее песней, мифом, может быть, самым знаменитым текстом о любви в русской поэзии XX века. В нем – трепетность и обреченность, утаенность любовного пламени среди метели жестокого мира.

«Свеча горела» – одно из первоначальных названий романа «Доктор Живаго», который Пастернак начал писать задолго до встречи с О. В. Заканчивал он его в 1956 году, когда их отношения, пройдя чреду тяжелейших испытаний, стали прочной и душевной, и жизненной связью. И Лара, героиня романа, во многом становится похожа на маму. Не говоря уже о внешности героини, ее судьба (особенно конец) в чем-то повторяет судьбу О.В.

Конечно, такие сопоставления очень приблизительны. Человек чрезвычайно естественный, мама сторонилась такого примитивного отождествления, всегда морщилась: «Господи, ну что они – Лара, Лара (с ударением на последнем слоге, как говорили иностранцы). И Пастернака-то не читали, одна Лара от всего осталась».

Каждому хоть немного знакомому с психологией творчества понятно, сколько разных впечатлений впитывает поэтическая губка, сколько надо «перетолочь Сонь и Тань», чтобы получилась Наташа Ростова, и сколько женских встреч отразилось в образе Ларисы Гишар из романа. Здесь и царственно что-то всегда стирающая, гладящая сестра Антипова (З. Н. Нейгауз), даже свои коромысла несущая, как королева, и более ранние впечатления поэта, и, наконец, «девочка из другого круга», жалостливая, бесшабашная, нерасчетливая и беззащитная. Но для меня ясно одно. Не будь ее трагической судьбы, не будь этой любви последних лет, роман остался бы «картинами полувекового обихода», подернутыми патиной старомодности, с женской историей а-ля Мопассан, несмотря на пронзительную красоту языка, разбросанные повсюду «цукатины» (слова Б.Л.) – глубокие и тонкие суждения о времени, христианстве, искусстве, истории. То есть весь роман был бы как его первая часть. И только живая страсть, одухотворенная состраданием, чувством вины и жалости, то есть то, что все это: и любовь, и тюрьма, и верность, и даже мертвый ребенок – было в жизни и вдохнуло во вторую часть романа пастернаковскую неповторимую достоверность – патина сорвана, окно распахнуто, мы дышим и задыхаемся, как умирающий на трамвайной остановке доктор; герои романа стали нашими современниками и останутся таковыми для читателей будущего. «Тайная струя страданья» согрела эти страницы, и они ожили.

* * *

Ольга Всеволодовна Ивинская родилась в 1912 году в Тамбове. Матери ее Марии Николаевне Демченко, красавице, приехавшей в Москву с Украины учиться на курсы Герье, было в ту пору 22 года. Отец – Ивинский Всеволод Федорович, родом из Тамбова, в ту пору студент «естественного» факультета Московского университета. Семья в Тамбове была известная и богатая. Четыре брата и мать, по происхождению ревельская немка, Амалия Карловна, ставшая в России Амалией Ивановной. Тамбовское детство было коротким, брак с Всеволодом – непродолжителен. В Гражданскую войну след его затерялся.

Мария Николаевна Демченко-Ивинская. Тамбов, 1910

В двадцатые годы семья (бабушка вновь вышла замуж) жила в Серебряном Бору, в Покровском-Стрешневе. Был небольшой дом, бабушка даже держала козу, прослыв – за свою красоту – местной Эсмеральдой. Ее новый муж, Дмитрий Иванович Костко, наш впоследствии горячо любимый дед, работал на железнодорожном узле Курской железной дороги. Он был сыном священника, скрывал свое происхождение, чтобы иметь возможность преподавать, но при каждой «чистке кадров» из школы его изгоняли. А как любили его ученики!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ольга Лукас - Рассказы к Новому году и Рождеству [антология]](/books/31252/olga-lukas-rasskazy-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-an-thumb.webp)