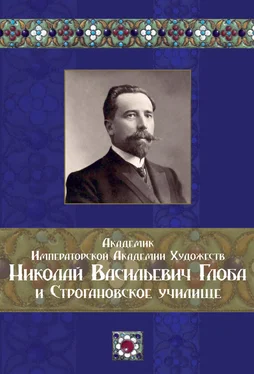

1 ...6 7 8 10 11 12 ...228 В начале августа 1914 г. в интервью газете «Вечерние известия» Глоба говорит: «Война застала меня в Кисловодске, я порывался идти на войну, это обязанность каждого гражданина, но помешало больное сердце. Там же в горах я решил, что одеть и накормить воина – значит тоже участвовать в „деле“. В Москве Великая Княгиня (Елизавета Федоровна. – Т.А.), покровительница Строгановского училища, поручила мне организовать мастерские в Училище и в доме генерал-губернатора. Занятия предметами и рисованием продолжаются, только работы художественно-промышленных мастерских заменены кройкой военного белья, шитьем туфель, деланием коек (до 10000 штук в день), фляжек, котелков и т. п. Заготовки отправляются в дом генерал-губернатора» 47. Далее продолжает корреспондент газеты: «В семи залах под руководством m-lle Глоба (дочери директора Евгении 48. – Т.А.) работают жены и дочери призванных на войну и ученицы Строгановского училища. С 8.30 начинается рабочий день. Работники получают двухразовое питание, обед из 2-х блюд за 5 копеек. Для малолетних учениц припасены конфеты» 49. Как свидетельствует та же газета: «Последнее же выступление строгановцев на поприще помощи нуждам войны настолько хорошо, „стильно“, что трудно найти подходящие и теплые выражения» 50. А слова самого директора: «Строгановцы – совершенно особый народ, это не студенты и не ученики средней школы. Это труженики», – звучат особенно красноречиво. Глоба предсказывает России после счастливого исхода войны грандиозную будущность и далее вторит чеховским героям: «Так будем же бодро работать, надеяться и ждать!» 51.

В предреволюционные годы Строгановское училище находилось в зените своей славы. Произведения этой школы (сюда включаются и его филиалы) высоко ценились во всех слоях русского общества, вплоть до императорской семьи 52. На изделия училища, которые продавались в собственном фирменном магазине при художественно-промышленном музее Александра II на Рождественке, отовсюду шли заказы: и для участия в международных выставках 53, и для реставрации архитектурных памятников (изготовление изразцов для облицовки Крутицкого терема) 54, и для продажи на рождественских и пасхальных базарах.

1917 г. станет в судьбе Глобы переломным, резко ее изменившим. Перемены и сильнейшие испытания начались для Глобы несколько раньше взятия Зимнего – он стал подвергаться остракизму еще в предоктябрьский период 1917 г. Причиной тому стали драматические события Февральской буржуазной революции и усиление антимонархических сил.

Уже в марте 1917 г. на директора пишутся доносы Временному правительству, посылаются телеграммы-пасквили, например от подписавшегося помощником хранителя музея училища (музея Александра II) Д.Т. Яновича, который после октября 1917 г. станет директором музея Строгановского училища.

«Послания» возымели действие. 28 марта 1917 г. Глоба отправлен в бессрочный отпуск. С 1 июня указом Временного правительства уволен. После этого он уже никогда не будет работать в своем любимом детище.

В его жизни было две эмиграции: «внутренняя» – российская, начавшаяся с 1917 г. и закончившаяся его отъездом в Париж в качестве участника международной выставки декоративных искусств в 1925 г., и внешняя – парижская – с 1925 по 1941 (год смерти). «Внутренняя» эмиграция послестрогановского периода не исключала его активной созидательной деятельности, но характер Глобы сильно изменился.

Уйдя из училища, он какое-то время работает в Сергиевом Посаде, видимо, в строгановском филиале 55, а когда к власти приходят большевики, перебирается в Киев к гетману П.П. Скоропадскому, который слыл «русским украинцем»: противился малороссийскому сепаратизму и выступал за сохранение единого государства. Будучи сторонником гетмана, работал при нем в Комиссии по охране памятников искусства и старины, настаивал на восстановлении Софии Киевской в первозданном виде (XI в.), участвовал в заседаниях секции искусства Украинского научного общества, читал лекции в Киевском археологическом институте. В 1919 г. Глоба вместе с Добровольческой армией А.И. Деникина (как и М.А. Булгаков) покидает Киев и перебирается на юг, где еще надеется на лучший исход и не собирается покидать Россию.

Вслед за И. Билибиным и Е. Лансере он переезжает на Кавказ. Но в отличие от традиционных «левых» мирискусников, у монархиста Глобы не было в первые послеоктябрьские годы никаких шансов на компромисс с советской властью.

На протяжении 1919–1921 гг. Н.В. Глоба находится во Владикавказе, в мае 1921 г. создает и возглавляет в Горском художественном институте архитектурной и художественной промышленности факультет, входивший в художественный подотдел Терского областного музея, «организовав его за короткий срок с ничтожными средствами» 56. Как пишет современное издание-справочник музея: «В штате научных сотрудников состояли художник Иван Павлович Щелбыкин и специалист по изящным и прикладным искусствам Николай Васильевич Глоба, которые вместе с местными художниками Блюме, Тавасиевым, Тугановым, Гродовским, Кусовым, Лакисовым, Полетико, а также учеными С.А. Гатуевым и А.П. Семеновым вели работу по созданию, сбору и охране произведений искусства» и заложили основы открытой 7 апреля 1939 г. Республиканской картинной галереи (с 1970 г. – Художественный музей им. М.С. Туганова) 57.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу