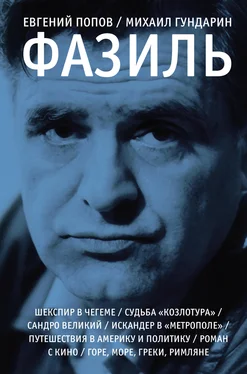

Само хозяйство носило натурально-потребительский характер. Абхазы занимались обработкой металлов, кожи, дерева, гончарным и шорным делом, ткачеством, приготовлением пороха. Причем всё это не продавалось, а обменивалось! И вообще, по свидетельству тех же историков, «абхазы испытывали неприязнь к любым проявлениям товарно-денежных отношений». Торговать они не хотели решительно. Персонаж Искандера Миха, который «разбогател на свиньях», вызывал непонимание и недовольство односельчан не столько с позиций мусульманства («Я сам не ем! Я только нечестивцам продаю!» – всё время повторяет Миха), сколько с позиций общины и народной этики. «Выламываться» из «народа», тем более заниматься торгашеством, – «неправильно». А ведь речь идет уже о годах гражданской войны! В конце позапрошлого века понятия «общинность», «землячество» были нерушимы. Реформы начала двадцатого века (административная, земельная) шли в Абхазии с большим трудом и, по сути, завершены не были.

Поэтому торговлей в Сухуме, Гудауте, Очамчире и других окрестных городах занимались пришлые турки, греки, армяне, мегрелы, персы. Именно их мы видим среди героев «Сандро из Чегема» в ролях лавочников и торговцев, например в главе «Игроки», где табачник грек Коля Зархиди проигрывает в нарды всё свое состояние эндурскому скотопромышленнику. Наконец, предки самого Фазиля Искандера по отцовской линии прибыли в Абхазию из Персии именно для того, чтобы торговать.

Надо сказать, что Российская империя поощряла перемещение людей внутри своей территории, не возражала и против «трудовых мигрантов» – может быть, опасаясь скопления «одноплеменных» подданных (что чревато восстаниями именно по национальному признаку). Но что интересно, зарождение абхазской национальной интеллигенции, как частенько бывает, шло на основаниях жесткого разделения «своего, родного», лучшего и «чуждого, пришлого», то есть дурного и опасного. Об этом писал, например, один из представителей так называемого «возрождения абхазов» Михаил Тарнава уже в годы Первой мировой войны, когда «пришлых», естественно, стало больше за счет эвакуации с мест сражений.

Как бы то ни было, новые люди на практически закрытой территории и правда стали серьезным вызовом традиционному укладу. Вместе с новыми людьми и установлением подлинной, а не номинальной власти Российской империи Абхазия менялась самым коренным образом.

А вот теперь вопрос: знаете ли вы, что действие повести Чехова «Дуэль» происходит именно в Сухуми? Повесть опубликована в 1891 году. Для ее героев – думаем, и для автора, – город был крайней точкой империи, местом полудобровольной ссылки с весьма неприглядными бытовыми и климатическими условиями. Чехову было нужно именно такое место, чтобы заострить конфликт и вывести героев на противостояние.

Мы узнаём, что в городе нет ни одной приличной гостиницы. Что выехать и приехать сюда можно только по морю (если нет шторма). Что здесь пыльно, а в сезон дождей влажность просто невыносима, кипарисы высажены недавно, пальмы худосочные и не скоро еще вырастут и будут давать тень, – очевидно, город не до конца восстановлен после турецкого вторжения конца семидесятых. (Кстати, рожденная как СУХУМ, столица Абхазии с 1936 года именовалось СУХУМИ, и лишь в 1992-м вернула свое древнее название, но многие, в том числе и мы, говорим то Сухум, то СухумИ.)

Природа вокруг, впрочем, хороша, но хороша именно своей дикостью и буйством, чудовищными перепадами высот и прекрасными видами на море. А в целом вот что такое Абхазия для Чехова: «Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких…»

Но уже в девяностых годах позапрошлого века всё стало меняться. Было построено первое шоссе Новороссийск – Сухум – Батум. Если до этого монокультурой, по сути, была кукуруза (и у Чехова упоминаются бесконечные кукурузные поля), то теперь главным стало табаководство. Поэтому в мире «Сандро из Чегема» крестьяне работают и «на кукурузе», и «на табаке», а богатеют владельцы табачных плантаций (конечно, пришлые).

Ну и самое главное – приморская Абхазия становится большим курортом. В 1898 году Всероссийский конгресс врачей в Москве признал Сухум одной из лучших климатических здравниц для «слабогрудных» – туберкулезников. В 1902 году в Сухуме открылась первая больница на 35 коек. В городе и его окрестностях строятся санатории. Бурно развивается санаторно-курортное хозяйство и в Гагре, основанное принцем Ольденбургским.

Читать дальше

![Евгений Попов - Семнадцать о Семнадцатом [антология]](/books/31293/evgenij-popov-semnadcat-o-semnadcatom-antologiya-thumb.webp)

![Евгений Попов - Плешивый мальчик. Проза P.S. [Авторский сборник]](/books/35116/evgenij-popov-pleshivyj-malchik-proza-p-s-avtors-thumb.webp)