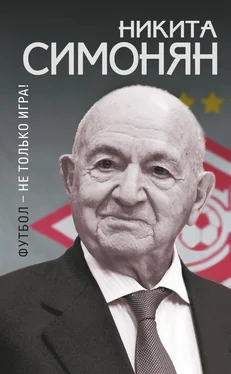

В свое время многие интересовалась, почему я до сих пор не написал книгу. Говорили, что уже тридцатилетние итожат свою жизнь в футболе печатными трудами. «Так разве вам не о чем вспомнить, не о чем рассказать?» А мне все казалось, что о футболе уже достаточно написано. Что нового скажу? Но потом начинал яснее понимать, что опыт каждого человека неповторим и у каждого свой взгляд на одни и те же события, а интерес к футбольным событиям всегда велик.

И книга была написана. Первый раз она вышла в свет в 1989 году тиражом 100 тысяч экземпляров. Потом она дважды (в 1998 и 2018 годах) переиздавалась. Текст во всех трех изданиях – один и тот же. Нынешнее же издание – исправленное (исправления, надо сказать, носили незначительный характер) и дополненное. Дополненное с учетом, прежде всего, многочисленных событий, имевших отношение к футбольной жизни вообще и ко мне в частности.

Эта книга о футболе. И не только о нем. О прожитом, о людях, которые играли и играют в моей судьбе заметную роль, оказали влияние на мое становление, развитие. Книга о тех поступках, о которых я ни тогда, ни после не жалел. И, напротив – о тех, что вспоминаю с неудовольствием и горечью. О везении и невезении. О трудностях и преодолении их. О выборе, который каждый человек вынужден делать постоянно, и о том, чем он руководствуется, выбирая. Жизнь нельзя прожить заново, но нельзя, наверное, и жалеть о прожитом. Пусть читатель делает свои выводы.

Размышляя обо всем этом, тешу себя надеждой, что мой рассказ будет интересен не только тем, кто видел меня на футбольном поле, кто болел за меня как за игрока, а потом и за тренера, но и тем, кто еще не родился в ту пору, когда я уже заканчивал играть.

Когда я стал известным футболистом, играл в команде, не раз побеждавшей в чемпионатах страны, завоевывавшей кубок, мне, случалось, задавали вопрос: «Первый удар по мячу помните?» Разве это вспомнишь, если футбол для всех моих сверстников был естественным, как дыхание. Сколько себя помню, столько играю. Вот где начал, сказать можно. В Сухуми, куда моя семья переехала из Армавира.

Мне тогда исполнилось четыре года. И, наверное, как только меня одного выпустили за ворота, я оказался на перекрестке Могилевской и улицы Кирова, где обычно мальчишки гоняли мяч. Может, сначала я лишь бегал за мячом, улетевшим далеко от пятачка, где разыгрывались баталии, и почитал за счастье один раз пнуть его ногой, а потом незаметно пристроился к играющим.

Мальчишкой я был спокойным, довольно застенчивым (надо сказать, что эта черта, считающаяся возрастной, очень долго мешала мне в жизни), но, быстро поняв главный смысл игры – забить мяч, неистово рвался вперед, к воротам. Может быть, уже тогда родился во мне форвард? Не знаю. Во всяком случае, родился Микита, Микишка. Родители дали мне имя Мкртыч. Но попробуй выкрикни его на поле в азарте игры. Пока произнесешь, спотыкаясь о пять согласных, мяч окажется у противника.

– Почему меня так неудачно назвали? Нельзя было как-нибудь попроще? – спрашивал я отца.

– У тебя красивое имя, – отвечал он. – Мкртыч значит креститель.

Меня это совсем не утешало, да и улица не замерла бы в почтении перед таким переводом. Она окрестила меня по-своему: «Микита», «Микишка! Бей!»

Мы играли на мостовой рядом с домом – благо машин до войны было мало, разве что прогремит изредка какая-нибудь полуторка – на площадке у школы и на пустыре в центре города, где теперь разбит сквер и стоит здание Совета Министров Абхазии.

Наши команды, а они, понятно, перемешивались, перетасовывались, были многонациональными – русские, абхазцы, украинцы, армяне, греки. У моего друга Павла Сичинавы мама была армянка, а отец – мингрел. Языком общения на улице был русский. Я и дома больше говорил по-русски, огорчая отца.

– Родной язык надо знать, – внушал он мне.

Но так уж устроен человек: смысл внушений, которые слышит с детства, начинает понимать через много лет.

Не раз потом, особенно в ту пору, когда приехал работать в Армению, вспоминал отца, старался наверстывать упущенное, восполнять пробелы. Да, надо знать и родной язык, и историю родного народа – свои корни. Это знание помогает лучше понять и себя, и самых близких людей – родителей, свою семью, родной дом, его уклад. Почему он такой, а не другой.

Семья наша была небольшой по тем, довоенным, временам: отец, Погос Мкртычевич, или Павел Никитич, как звали его многие соседи, мама, Варсеник Акоповна, сестра Нина – она младше меня – и я. Но в доме еще жила бабушка, мать отца, его сестры – тетя Ермония и тетя Мерон, его племянники – мои двоюродные братья Петр, Акоп. И еще непременно гостил кто-нибудь из родни. Отец всегда в ком-то принимал участие. От него часто можно было услышать: «Надо ставить детей на ноги» – это не о своих детях, о детях родственников, близких или дальних. И помогал им всем, чем мог.

Читать дальше

![Михаил Волков - Футбол [Английская игра в мяч. Совр. орф.]](/books/401522/mihail-volkov-futbol-anglijskaya-igra-v-myach-sovr-thumb.webp)