Думается, разведчик опередил свое время на десятилетия и десятилетия, отказавшись от необходимого, однако лишь сиюминутного, сугубо оперативного подхода. Он заглядывал в далекое будущее. Не предсказывал, но и не только информировал, а и анализировал события в развитии. И статьи Зорге, видевшиеся в военной разведке, куда его перевели, определенной если не блажью, то тратой его (и не только его) драгоценного времени, были предтечей, скорее образцом той информационно-аналитической работы, за которую внешняя разведка впервые серьезно взялась в годы Великой Отечественной войны. Ведь совсем не зря весной 1943-го был создан Информационный отдел Первого управления Наркомата Комитета государственной безопасности – по существу именно аналитическая служба. Косвенно, пусть косвенно, но как раз Рихарда Зорге можно считать одним из первых аналитиков внешней разведки. Хотя в последние годы он и трудился в разведке военной. Уверен, что обоим ведомствам будущий Герой Советского Союза приносил пользу величайшую.

Как много в судьбе разведчика зависит от удачи и счастливого для него стечения обстоятельств! Как часто прижимают его к земле нагромождения всевозможных случайностей и порой совершенно нелепых совпадений.

Был и в карьере Зорге момент, когда его провал казался неминуем. Такое может произойти с любым разведчиком-нелегалом, его нельзя избежать и предотвратить. Потому что нет от слепой случайности противоядия. В 1933 году в Берлине злой рок явился на прощальный перед отъездом в Токио ужин прессы в лице некого Густава Хильгера, приглашенного по совету одного из покровителей Зорге. Когда Рихард услышал фамилию будущего гостя, то в памяти промелькнули какие-то воспоминания, ассоциации – не больше. На вечер пришел даже Геббельс. И Хильгер – тоже. Всмотревшись в лицо будущего корреспондента в Токио, без предисловий осведомился: где мог раньше видеть доктора Зорге? И сам же ответил, что, кажется, месяца четыре назад в Большом театре в Москве. Да-да, на опере «Чио-Чио-сан», имеющей некоторое отношение к нынешней командировке журналиста. И даже припомнил, что тот был с очаровательной спутницей, блиставшей красотой.

Память не подвела Хильгера – многолетнего заместителя заведующего отделом торговой политики, советника по вопросам экономики посольства Германии в СССР. Зорге действительно пригласил Катю Максимову в Большой. Так они отметили вступление в брак. Никаких экстравагантностей в Большом театре Зорге не допускал. Уже тогда разведчикам не слишком рекомендовалось светиться в людных местах, где могли произойти какие-то непредвиденные встречи. Не под запретом, однако нежелательны были также известные рестораны, художественные галереи, театры, включая, конечно, Большой, в котором каждый живущий в Москве иностранец считал своим долгом побывать.

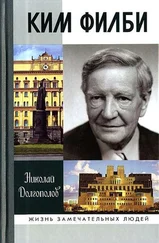

Замечу, этот предвоенный полузапрет действовал и в 1950— 1970-е годы, когда, к примеру, наш разведчик Ким Филби, исчезнувший из Бейрута и тихо-тихо живший в Москве, лицом к лицу столкнулся в том же Большом театре с коллегой – британским журналистом, с которым работал, надо же, в Бейруте, откуда таинственно испарился. Тот в своей статье упомянул о встрече с Филби, описав к тому же его спутницу. Для английской разведки это стало подтверждением: да, Филби там, где и должен был быть, – в Москве.

Но та случайная встреча состоялась уже после бегства Кима, а Зорге находился в берлинском журналистском клубе в окружении людей с повязками со свастикой на рукавах черных мундиров. Но Рихард вывернулся. «Вспомнил», что они действительно совсем недавно виделись с Хильгером в редакции одной мюнхенской газеты. Привел и имя человека, который тогда присутствовал, – своего собственного брата, как и он, Рихард, доктора наук. Брат, конечно, подтвердил бы его слова.

Хильгеру было бы достаточно заглянуть в полицейский архив, чтобы на всякий случай проверить, что за журналист отправляется в Японию. Однако Зорге снова повезло. Любитель оперы из посольства Германии до архивов, это уж абсолютно точно и понятно, не добрался. А то бы операции под кодовым названием «Рамзай» не состояться.

И раз уж встретился нам на страницах этой книги советник Хильгер, то припомним, рядом с кем трудился он в посольстве Германии в Москве. С Герхардом Кегелем. Прежде чем занять дипломатический пост, Кегель успел побывать подпольщиком, вступить в компартию Германии, наладить контакт с журналисткой Ильзе Штебе, которую гестапо впоследствии выследило и казнило как советскую шпионку. А Кегель, немало для СССР сделавший, выжил и даже издал после войны переведенную и на русский книгу «В бурях нашего века. Записки разведчика-антифашиста». От Кегеля наши службы впервые узнали имя приехавшего с непонятной инспекцией в Москву молодого немецкого химика, оказавшегося будущим шефом всей фашистской внешней разведки Вальтером Шелленбергом. И, здорово поддав в «Национале», Шелленберг вдруг выдал, что важной целью грядущей и уже близкой войны Германии с СССР будет выход на линию «А – А» – Архангельск – Астрахань. Кегель моментально сообщил об этом советским друзьям. Жизнь подтвердила, что опьяневший Шелленберг не врал. А Кегель, благополучно переживший войну, обосновался после нее в Восточной Германии. Занимал в ГДР важные государственные посты.

Читать дальше

![Николай Долгополов - Оперативный вальс в германском посольстве[статья]](/books/92514/nikolaj-dolgopolov-operativnyj-vals-v-germanskom-thumb.webp)