Ячмень в этих местах был главной зерновой культурой. Засаживали поля, конечно, и озимой рожью, но ячмень был на Пинеге в фаворе, здесь именно он именовался житом, житником – от слова «жить». Хлебу на Севере всегда придавалось особое значение.

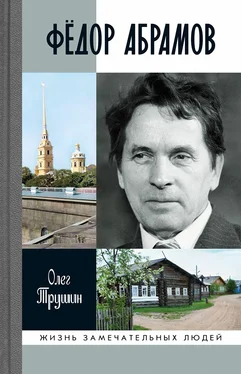

Раннее детство Фёдора Абрамова выпало на трудные послевоенные 1920-е годы, но тем не менее именно тогда хозяйство Степаниды Абрамовой прочно встало на ноги.

Уже к 1927 году, к моменту образования колхоза в Верколе, в хозяйстве Степаниды Павловны было:

1,22 десятины пахотной земли, с которых она ежегодно получала доход 54 рубля 24 копейки;

2,47 десятины сенокосных угодий с доходом 39 рублей 84 копейки;

одна лошадь, дающая прибыль 26 рублей;

две коровы, приносящие доход 32 рубля.

Помимо этого «благополучия», двор Степаниды Абрамовой имел за год неземельный доход в сумме 43 рубля 35 копеек. «Итого общий доход хозяйства составлял 192 рубля, а едоков в хозяйстве 6», – так и было отмечено в окладном налоговом листе.

Спустя десятилетия в своём знаменитом выступлении в концертной студии телецентра «Останкино» Абрамов взволнованно скажет: «…К 1930 году, к моменту вступления в колхоз, мы были одной из самых состоятельных семей… У нас было две коровы, две лошади (для крестьянина конь, без которого в хозяйстве было не сладить, всегда был мерилом достатка и благополучия. Лошадь стоила больших денег, и ее покупка была для семьи сродни большому празднику. – О. Т. ), жеребёнок, бык, штук десять овец, и всё это сделала, сотворила наша детская колония, наша детская коммуния…»

И вот парадокс жизни: едва окрепло хозяйство Степаниды Абрамовой, взращённое руками «детской коммунии», и зажило «справно», по-середняцки, по всей Стране Советов началась непримиримая борьба с кулачеством, определённая специальной директивой ЦК ВКП(б). Началась самая что ни на есть государственная война против крестьян, живущих своим собственным трудом. Выселения, аресты, притеснения… Зажиточный крестьянин, работавший на своей земле, стал вдруг государству неугоден.

Не обошла эта беда стороной и семью Феди Абрамова. Уже совсем скоро, в короткий срок, от крепкого хозяйства Степаниды Абрамовой не останется и следа, но клеймо сына середнячки ещё долго будет преследовать Федю Абрамова, причиняя боль и страдания.

Весьма печальной и трагичной будет и судьба родного дома. Летом 1948 года его попросту распилят на дрова за долги.

Вернувшийся в 1947 году с фронта Михаил Абрамов устроится кладовщиком в местном райпо, как тогда коротко именовали районные потребительские общества. Выдача товара в долг и стала роковым для родительского дома Фёдора Абрамова. Михаил Александрович был человеком очень отзывчивым и по доброте душевной отказать в выдаче товара в долг, наверное, не мог, тем более если к нему обращается сам председатель райпо. Когда недостача обнаружилась, покупатели «в долг» отказались вернуть деньги, а Михаилу, как лицу материально ответственному, пришлось возвратить недостачу, вложив за неё… отчий дом.

Так, в виде возмещения образовавшейся недоимки в размере 375 рублей 45 копеек по решению братьев дом и был разобран, распилен и отдан в райпо на дрова.

Семья Михаила Абрамова была вынуждена перебраться к тёще – Евдокии Фёдоровне Пономарёвой, чей дом стоял ниже по угору, почти напротив старой деревенской школы.

Уже впоследствии, приезжая в Верколу, останавливаясь в доме старшего брата Михаила, Абрамов всегда приходил к опустевшей родительской усадьбе, на которой когда-то возвышался «дом с конём» его детства.

На веркольском деревенском кладбище в тиши молодого сосняка есть одна одинокая, ничем не приметная с виду могилка. Над холмом – островерхий старообрядческий деревянный столбик под тесовой крышей домиком. На притороченной к нему табличке читаем:

«Заварзина Ирина Павловна.

1870–1955».

Ирина Павловна Заварзина, «тётушка Иринья», староверка, одна из старших сестёр Степаниды Павловны Абрамовой, родная тётка Фёдора Абрамова – его первый учитель грамоте и наставник в делах добросердечных.

Поборница старого обряда, имевшая особое отношение к «светописи», как тогда именовали фотографирование (бесовским делом слыло у староверов сие занятие), после себя она не оставила ни одной «карточки» со своим обликом. О том, как выглядела тётушка Иринья, поведала мне Галина Абрамова, дочь Михаила Абрамова: «маленького росточка, щупленькая, слегка с горбинкой, с желтоватым, сильно изъеденным оспинами лицом, сухими ручонками».

Читать дальше