Придя после солдатчины домой, Иван Суслов женился и сел на свое тягло. Четыре дня в неделю бесплатно работал он на чужой графской земле, а остальное время бился с самодельной сохой над своим наделом на три души – узкой полосой земли шириной «в восемнадцать лаптей»… Умер он на девяносто третьем году жизни, как говорили тогда – «от преклонных годов»… Единственный сын его, Григорий, в расцвете сил, двадцати лет от роду, был задавлен насмерть тяжело нагруженным возом с дровами. После него осталась вдова и двое ребят-сыновей, из которых младшему, Прокофию, было всего полтора года. Меньшого сироту стал воспитывать бездетный отставной дворецкий графа – Трегубов, усыновивший его. Шести лет Прошу Суслова отдали в ученье приходскому дьячку, который обучал его грамоте по псалтырю и часослову, скорописи светской и церковнославянскому полууставу с титлом. Ученье давалось мальчику легко… Трегубов определил мальчика, как взрослого грамотея, в вотчинную контору графа Шереметева на должность писаря…

Начав с переписки «ревижских сказок и шнуровых книг» в конторе графа, Прокофий Суслов быстро пошел в гору. Был он умен, сообразителен, отличался распорядительностью и честностью. К восемнадцати годам он был уже приказчиком, а к двадцати – доверенным по управлению имением.

В ту пору, бывая по графским делам в Павлово на Оке, где все местное население промышляло «железным издельем», замками и ножами, присватался он к крестьянской девице из села Ворсмы Анне Ястребовой. Она была единственной дочерью в зажиточной семье. Родители ее были согласны отдать Анну за Прокофия, он был завидный жених, но мешало одно обстоятельство… Ястребовы еще до рождения Анны откупились у своего барина на волю. Выходя же замуж за крепостного, Анна вновь лишалась вольного состояния. Из-за этого свадьба чуть было совсем не расстроилась. К счастью, об этом узнал нынешний владелец Панина – внук знаменитого фельдмаршала. Он пожалел Суслова и, кроме того, желая иметь преданного себе человека, который служил бы ему не за страх, а за совесть, решил устроить его счастье и дал ему вольную. Свадьба состоялась.

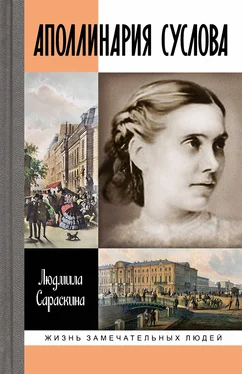

Вскоре у молодой четы Сусловых появились дети: сначала сын Василий, потом дочь Аполлинария и, наконец, родилась третья и последняя дочь.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. М., 1960. С. 7–10, 30.

В августе 1854 года Прокофий Григорьевич получил письмо, в котором граф Шереметев, весьма довольный тем, что Притыки приведены в порядок, сообщал о том, что назначает его своим управляющим имениями в Москве [3] По приезде в Москву семейство Сусловых поселилось в подмосковном имении графа Шереметева – Останкино.

.

Пост главного управляющего имениями графа в Москве был для Суслова чрезвычайно ответственным делом. Уже почти год длилась война в Крыму. На Суслова были возложены огромные заботы не только по управлению имениями, но и по поставкам продовольствия в Крымскую армию, в которых граф решил принять участие, чтобы подправить свои финансы.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. С. 34.

В годы отрочества она (Надежда Прокофьевна Суслова. – Л. С.) училась в одном частном пансионе в Москве (на Тверской ул., г-жи Гениккау); там – как рассказывает ее биография – главное внимание обращали на новые языки – немецкий и французский, общеобразовательные же предметы были поставлены плохо. Не в этом ли пансионе воспитывалась и Аполлинария Прокофьевна?

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 170.

Пансион благородных девиц помещался на Тверской, в доме княгини Белосельской [4] Дом князей Белосельских-Белозерских, построенный архитектором М. Казаковым в 1790 году на углу Тверской улицы и Козицкого переулка, впоследствии был перестроен; в конце 1890-х годов на его месте появился роскошный магазин петербургского миллионера купца Елисеева.

. Дом этот с виду был мрачен… В левом крыле этого неуютного огромного здания помещалась квартира директрисы.

…Пансион мадам Пенигкау (так у автора. – Л. С.) был «антиком», в своем роде феноменом пятидесятых годов. Это было еще в то время, когда не существовало женских гимназий и все образование для девочек сосредоточивалось в руках частных содержательниц пансионов, по преимуществу иностранного происхождения. Все в нем было уродливо, начиная с начальницы и кончая классными дамами.

В пансионе Пенигкау училось человек восемьдесят девочек самых разных возрастов и знаний. Однако это не помешало поместить их в одну классную комнату, огромную, как зал. Тут были и совсем еще крошки, лет семи, и уже взрослые девушки шестнадцати-семнадцати лет; была даже одна двадцатилетняя девица.

Читать дальше