Сам Чернышевский отреагировал на это, как и следовало ожидать от подлинного реформатора-христианина, – сожалением.

В 1874 г. Некрасов написал знаменитое стихотворение «Пророк». Может, как уверяли в советские времена, надо было бы поставить имя «Чернышевский». Но смысл был ясен: речь шла о пророке, который пришел сказать народу о его недостатках. Ведь Христос тоже принадлежал именно к роду пророков. Причем, что замечательно, он не называет Чернышевского Христом, это было бы кощунственно. Христом называет себя именно антихрист. А речь может идти, как писал еще средневековый теолог Фома Кемпийский, лишь о подражании Христу.

Не говори: «Забыл он осторожность!

Он будет сам судьбы своей виной!..»

Не хуже нас он видит невозможность

Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,

В его душе нет помыслов мирских.

«Жить для себя возможно только в мире,

Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он – и смерть ему любезна.

Не скажет он, что жизнь его нужна,

Не скажет он, что гибель бесполезна:

Его судьба давно ему ясна…

Его еще покамест не распяли,

Но час придет – он будет на кресте;

Его послал бог Гнева и Печали

Рабам земли напомнить о Христе.

Именно об этом и пишет Некрасов. «Напомнить о Христе!», именно напомнить, не стать Христом, а напомнить о том, как он жил и умер. Иногда читался вариант: «Царям земли», но для Христа цари – не отличаются от рабов, а если и отличаются, то в худшую сторону – мелочностью, мстительностью, самодовольством, некритичностью по отношению к себе, более того, принятием на себя едва ли не божественных функций хозяина над жизнью и смертью, опираясь не на право, не на Закон, как Христос, а только на собственное хотение. В 1880 г. исполнилось 25-летие царствования Александра И. Н.А. Белоголовый в статье «Характеристика 25-летия» («Общее Дело», 1880, № 33–34), говоря об отношении Александра II к науке и литературе, особо остановился на судьбе Чернышевского. «Без сомнения, это был самый замечательный человек в лучшем значении слава настоящего царствования – и какая же участь постигла эту громадную нравственную силу?» Своею участью Чернышевский обязан, по словам Белоголового, исключительно какой-то личной ненависти к нему царя, который при двух амнистиях собственноручно вычеркивал его имя из общего списка. «…Декабристы не выносили и десятой доли тех преследований, которые достались в удел Чернышевскому, а декабристы покушались на свержение с престола и самую жизнь Николая. Чернышевский, сколько известно, не был активным политическим агитатором, не принимал участия ни в каком заговоре; неужели какое-нибудь острое слово, едкая насмешка над личностью помазанника в состоянии были так раздразнить последнего и его мелкое самолюбие, что он в течение 20 лет не перестает преследовать несчастного? Невероятно, но едва ли это не так» [100]. Не политический агитатор, не революционер, не заговорщик – что же за насмешка раздразнила «помазанника»?

Очевидно то, что взял на себя смелость требовать от самодержца (а это дерзость) законного над собой суда, выхода России из неправового пространства. Этот выход должен и его освободить. Именно об этом говорили все юристы, что уже лет через 50 Чернышевский не получил бы даже административного взыскания.

Как считали народники, за всю историю России от Петра I до Николая II не было столь кровавого самодержца, как Александр II Освободитель. Александр II повелел судить народников по законам военного времени. За 1879 г. он санкционировал казнь через повешение шестнадцати народников. Среди них И.И. Логовенко и С.Я. Виттенберг были казнены за «умысел» на цареубийство, И.И. Розовский и М.П. Лозинский – за «имение у себя» революционных прокламаций, а Д.А. Лизогуб только за то, что по-своему распорядился собственными деньгами, отдав их в революционную казну. Характерно для Александра II, что он требовал именно виселицы даже в тех случаях, когда военный суд приговаривал народников (В.А. Осинского, Л.К. Брандтнера, В.А. Свириденко) к расстрелу.

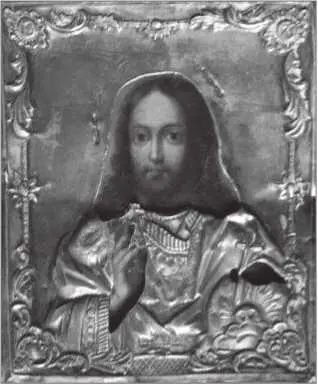

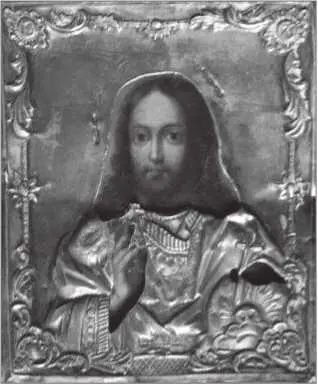

Личная икона Чернышевского

Он всюду возил с собой две личные иконы, взятые еще из отцовского дома. Первая – ИисусаХристав окладе. Вторая икона – Богоматери. Но Чернышевского сравнивали современники с Христом, так что икона Христа здесь уместнее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу