Он все больше привязывался к ней. Это была почетная победа: она была урожденная графиня Гамба, красива, влюблена без памяти, совсем не глупа, — так, по крайней мере, казалось Байрону — и даже довольно образованна для девочки, едва вышедшей из монастыря. Может быть, он судил бы и строже, не будь она иностранкой, но тут примешивался забавный экзотизм, делающий приятными на чужом языке даже плоскости. В общем, она еле-еле знала английский и не понимала ни одного слова из его стихов. Но для неё он был поэт, человек, созданный для любви. Она создала из него героический образ и этот образ любила; не хотела видеть в нем циника, хотела, чтобы он был её рыцарем, нежным, неземным, одним словом, таким, каким женщины всегда хотели бы видеть своих возлюбленных. Он уступал ей не без некоторого страха показаться смешным, но и не без удовольствия, ибо Байрон графини Гвиччиоли напоминал другого Байрона из Харроу или Ньюстеда, которого сам любил когда-то. Он был готов на самые длительные безумства. «Если вы встречаетесь с моей супругой, — писал он Августе, — скажите ей, что мне хочется еще раз жениться, и так как ей наверно тоже этого хочется, то нельзя ли устроить это при помощи какого-нибудь там шотландского закона, не оскорбляя её незапятнанную чистоту». Однако, с точки зрения Терезы, обманывать мужа было долгом, но покинуть — преступлением.

В конце концов Гвиччиоли уехали в Болонью, так как графу нужно было объехать свои владения. Вполне прирученный Байрон на следующий день последовал за ними, и в Болонье продолжилась та же жизнь. Он нанял помещение во дворце и вытребовал из Венеции Аллегру. Девочка забавляла его. Она смешно говорила по-итальянски, когда встречала: «Воn di, papa» [58] Добрый день, папа (ит.).

. Она была, подобно Августе, настоящим отпрыском рода Байронов, не могла произнести букву «р», гримасничала, как Байрон и его сестра, у неё была ямочка на подбородке, почти всегда сдвинутые брови, очень белая кожа, нежный голосок, странная любовь к музыке и железная воля во всем. Было занимательно глядеть, как возле тебя растет новая ветка этой странной породы. Байрон играл с ней; ездил верхом, прогуливался по саду под пурпурным навесом зреющих гроздей, сидел у фонтана, говорил с садовником, потом ехал на Кампо-Санто поболтать с могильщиком, у которого была самая красивая дочка в Болонье.

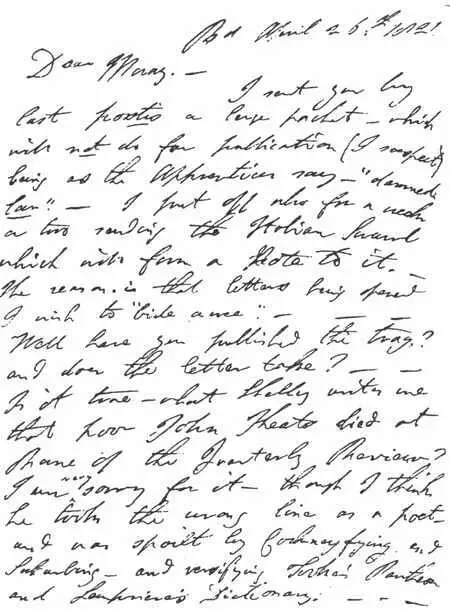

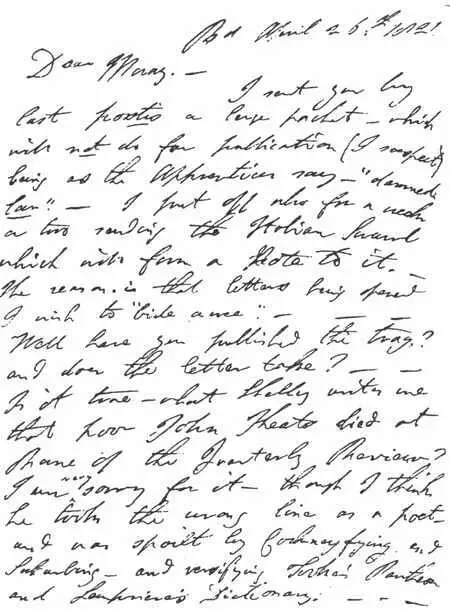

«Я забавляюсь контрастом между этим красивым и невинным личиком пятнадцатилетней и черепами, которыми могильщик уставил несколько ниш; там есть один череп, который датирован 1766 годом и (как говорит предание) обладал некогда самым очаровательным, самым благородным и богатым личиком Болоньи. Когда я гляжу на этот череп и на эту девушку, вспоминаю, чем он был, и думаю, чем она будет, — ну, право же, мой дорогой Меррей, мне не хочется вас шокировать, и я не стану говорить, что приходит мне в голову. Не все ль равно, что станется с нами, бородатыми мужчинами, но неприятно думать, что женщина не много долговечнее, чем красивое дерево».

Письмо Байрона к Джону Меррею. 1821 г.

Мысли меланхоличные, но ведь он и был меланхоликом… Равенна, потом Болонья… Он начал уставать от ремесла чичисбея. Если и проводил время, по его выражению, «порочно и приятно», то возрастало ощущение пустоты жизни. Это не было виной госпожи Гвиччиоли. Она молода, любезна, верна, но он чувствовал с горечью, что человек не должен растрачивать свою жизнь у ног женщины… Тридцать один год — а что он делает? Любовь? Третья песнь «Дон Жуана»? «Увы, я всегда был бездельником, а в перспективе быстрый упадок, и нет того, чтобы я ловил мгновения этой жизни — такой короткой…» Действовать… действовать… действовать… Но как действовать? Заняться в Англии избирательной реформой? Нет там ничего, в этой стране, которая изгнала его. Хотелось съездить туда еще один раз весной и потом отправиться и поселиться в Южной Америке. Он вырезал из газет объявления о льготах, которые правительство Венесуэлы предлагало иностранцам, желавшим там колонизироваться. Боливар, освободитель своего народа, был одним из его героев.

«Уверяю вас, это очень серьезно, и я думаю об этом уже давно, как можно видеть из отрывка моего дневника, который посылаю… Я поеду с моей побочной дочерью Аллегрой… и раскину палатку навсегда. Италия мне еще не надоела, но здесь человек должен быть или чичисбеем, певцом дуэтов, знатоком опер — или ничем. Я сделал кое-какие успехи в этих искусствах, но не могу не признаться, что чувствую некоторое разложение. Лучше быть неловким плантатором, неопытным колонистом, охотником или чем угодно, только не таскать женский веер… Я люблю женщин — бог тому свидетель, но чем больше система, которую они завели тут, порабощает меня, тем она кажется отвратительнее, особенно после Турции, здесь полигамия дает все преимущества женщинам. Был я любителем интриг, мужем, зеркалом для девок, а теперь — чичисбей — клянусь всем святым! — престранное ощущение… Нет, мне нужно найти себе отчизну и дом и — если возможно — свободную отчизну. Мне еще нет тридцати двух лет. Я еще могу быть приличным гражданином, основать дом, семью, не хуже, а может быть, и лучше, чем первую. Но нет в Европе свободы — это уже точно, — это негодная часть нашей планеты».

Читать дальше