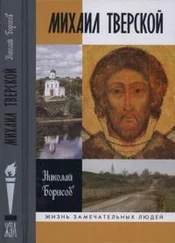

1 ...6 7 8 10 11 12 ...142 В письменных источниках XIV—XV веков встречается много тюркских имён, так или иначе вросших в русскую историю и русский язык. Так, например, история гибели в Орде князя Михаила Тверского в 1318 году откроется новой гранью, если учесть, что имя главного злодея и клеветника, виновника гибели святого князя — Кавгадый. Это имя явно происходит от тюркского слова «кавга» — «смутьян», «баламут». Носил ли это имя (прозвище?) ордынский воевода с рождения или оно дано ему в связи с историей Михаила Тверского?

Известно, что язык — своего рода исторический источник. Давний спор о том, что представляло собой в повседневности татаро-монгольское иго, может стать чуть более предметным, если посмотреть на дело с той, ордынской стороны. При всей уязвимости этого источника — сколько веков прошло, сколько языков смешалось! — он всё же может порадовать историка, стеснённого узостью Источниковой базы.

Но вернёмся к князю Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Небывалая удача его дяди Александра Васильевича, ставшего вдруг великим князем Владимирским в 1329 году, быстрый рост Нижнего Новгорода при князьях Константине Васильевиче и Андрее Константиновиче вскружили ему голову. Подобно тверским князьям, он был слишком самоуверен. Это качество сводило на нет даже те скромные таланты, которыми он обладал. И судьба не замедлила преподать ему жестокие уроки.

Ввязавшись в тяжбу с Москвой за великое княжение Владимирское (1360—1364), он вышел из этого спора безо всякого успеха и с сильно подмоченной репутацией.

Вскоре выяснилось, что даже младший брат Борис не боится Дмитрия и не признаёт за ним права старшинства. После кончины князя Андрея Константиновича в 1365 году Борис стремительным набегом захватил Нижний Новгород. Предполагавший торжественно занять старший стол Дмитрий вместе с матерью, княгиней Анной, суздальским владыкой и большой свитой оказался перед закрытыми городскими воротами. Более глупого и унизительного положения трудно было вообразить.

Не решившись брать штурмом собственную столицу, сорокалетний Дмитрий Константинович вступил на путь переговоров. Вначале он отправил своих сыновей Василия и Семёна к Борису для выяснения его намерений. Намерения оказались просты и состояли в удержании захваченной столицы. Тогда Дмитрий Константинович послал старшего сына Василия Кирдяпу с жалобой на действия Бориса в Орду.

Всё это мало продвигало дело. И тогда Дмитрий Константинович обратился за помощью к своему недавнему сопернику в борьбе за великое княжение Владимирское — пятнадцатилетнему московскому князю Дмитрию Ивановичу.

В Москве в то время решающий голос принадлежал митрополиту Алексею. Это был человек широкого политического кругозора. Он понимал, что силовое вмешательство Москвы в суздальскую усобицу на стороне Дмитрия Константиновича тотчас вызовет жалобу Бориса своему тестю Ольгерду. Дальнейший сценарий развития событий был очевиден. Литовский князь давно соперничал с москвичами и пытался установить свой контроль над киево-брянским, смоленским и новгородско-псковским регионами. Ему было бы очень выгодно посадить своего зятя Бориса в Нижнем Новгороде, в тылу у москвичей. Поэтому он не замедлит прийти на помощь Борису, послав свои полки на Москву как раз в тот момент, когда московские полки будут заняты осадой Нижнего.

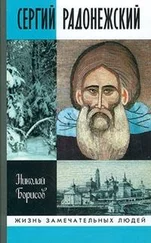

Опасаясь такого развития событий, митрополит Алексей решил помочь Дмитрию Константиновичу мирными, церковными средствами. Он послал в Нижний Новгород своих представителей: сначала игуменов Герасима и Павла, а затем — игумена Сергия Радонежского. Взывая к христианской совести Бориса, они убеждали его уступить Нижний Новгород старшему брату. Но Борис был твёрд в своём решении. Его не испугала даже угроза интердикта — прекращения богослужения во всём городе.

Не знаем, как Борис мотивировал столь явное попрание традиций старшинства. Возможно, он ссылался на то, что главным городом княжества издавна был Суздаль, и советовал Дмитрию отправиться туда. А может быть, Борис козырял ярлыком на Нижний Новгород, полученным от какого-нибудь очередного ордынского хана.

Исчерпав мирные средства и ославив Бориса как врага церкви, Москва решила, наконец, поддержать Дмитрия Константиновича военной силой. На помощь ему было послано войско, с которым он и подошёл к Нижнему Новгороду.

Летописи умалчивают о литовском аспекте этого конфликта. Однако было бы странно думать, что Борис оставил без употребления свой самый сильный козырь. Очевидно, Ольгерд был занят тогда более важными делами и не успел прийти на помощь зятю.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу