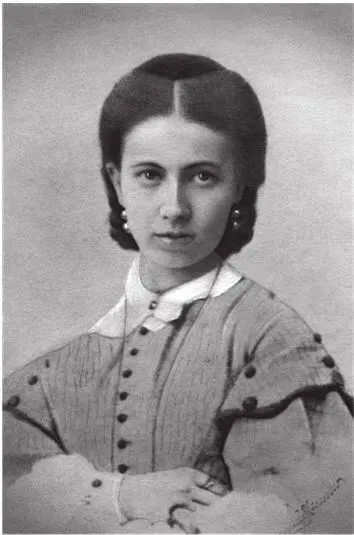

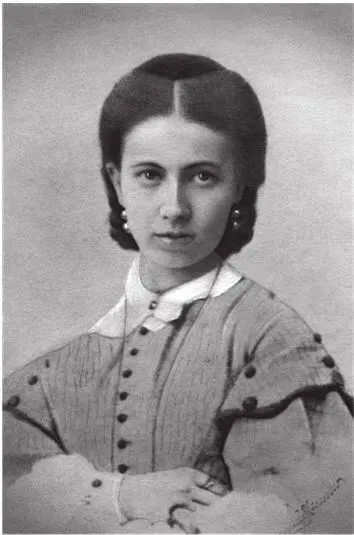

С. А. Толстая, урожденная Берс. 1860

«Семейная жизнь наша, тогда уже с пятью детьми, – писала Софья Андреевна, характеризуя 1876 год, – шла все тем же течением; на вид все было то же: ученье, работа, прогулки, катанья, писанье Львом Николаевичем „Анны Карениной“. Но чувствовалась в Льве Николаевиче какая-то поднимающаяся тревога, неудовлетворенность жизнью, искание и потребность более религиозного содержания в его личной жизни» [8] Толстая С. А. Моя жизнь. Т. 1. С. 250.

.

1879 год открыл совершенно новую страницу в истории семьи Толстых. Все как будто оставалось по-прежнему. «Как проста и ясна была тогда наша жизнь, наши отношения! – восклицала Софья Андреевна. – Верования Льва Николаевича не входили еще в его жизнь и не нарушали нашей. 〈…〉 Ни спорить, ни протестовать не приходилось ни в чем. Тогда я еще была счастлива и спокойна и только физически иногда тяготилась частыми родами, болезнями и непосильными трудами» [9] Там же. С. 306.

. Вместе с тем в тот год Толстой, испытывавший глубокий духовный кризис, начал работу над «Исповедью». В ней он воссоздал подспудный, внешне малозаметный процесс, в течение десятилетий происходивший в его духовной жизни: «…со мной случился переворот, который давно готовился во мне и зачатки которого всегда были во мне» [10] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928–1958. Т. 23. С. 40.

, – писал он. Раньше, еще в июне 1863 года, он отметил в дневнике: «Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с матерьяльными условиями – жена, дети, здоровье, богатство» [11] Там же. Т. 48. С. 55.

. С годами он только укрепился в этом представлении. В «Исповеди», своем первом религиозно-философском произведении, Толстой стремился определить сущность произошедшего в нем духовного переворота. Страницы «Исповеди» раскрывали, как в напряженном диалоге Толстого с великими философами и с великими религиозными мыслителями мира все «укладывалось» в его новое понимание смысла жизни.

Татьяна Львовна справедливо полагала, что ошибочно было бы говорить о духовном переломе Льва Николаевича на рубеже 1870–1880-х годов:

«Все, что он впоследствии высказал в своих религиозно-философских сочинениях, все это жило в нем всегда и часто выражалось им в его дневниках, художественных произведениях и в его жизни.

Только временные наслоения интересов: литературных, семейных, имущественных и других – мешали выбиться наружу во всей полноте его духовной сущности. Когда же таинственная внутренняя работа окончилась и наполнила всю его душу, она легко разбила эту корку и сбросила ее с себя. Не меняя своего пути, он до смерти твердо держался той деятельности, которую он предчувствовал еще в ранней молодости, когда он в своем дневнике писал: „Вчера разговор о божестве и вере, – пишет он 4 марта 1855 года, находясь под Севастополем, – навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я считаю себя способным посвятить жизнь.

Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле… Действовать сознательно к соединению людей с религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня“» [12] Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. С. 351. Курсив мой. – Н. М . В цитате есть неточности: «о божестве» у Сухотиной-Толстой – «о божест〈венном〉» в тексте Л. Н. Толстого; слово «сознательно» Л. Н. Толстой выделил курсивом. Текст записи Л. Н. Толстого см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 37–38.

.

Дети Л. Н. и С. А. Толстых: Илюша, Лева, Таня и Сережа. 1870

В середине 1920-х годов Татьяна Львовна написала и о коллизии, сложившейся во взаимоотношениях Льва Толстого и семьи:

«Не равная ему ни по уму, ни по своим интеллектуальным и моральным качествам, не прошедшая вместе с ним путь внутреннего преображения, семья не могла последовать за ним . Это была семья, воспитанная в определенных традициях, в определенной атмосфере, и вот вдруг глава семьи отказывается от привычного для нее уклада жизни ради отвлеченных идей, не имеющих ничего общего с прежними его взглядами на жизнь.

Однако он не считает себя вправе сразу разрушить то, что сам же создал.

Читать дальше

![Надежда Михновец Три дочери Льва Толстого [litres] обложка книги](/books/431414/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres-cover.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого - встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/435638/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi-thumb.webp)