В 1924 г. Екатеринбург был переименован в Свердловск и носил это название до 1991 г. Как известно, Я. М. Свердлов, председатель ВЦИК и член Оргбюро ЦК РКП (б), глава СНК после покушения на Ленина, был одним из организаторов разгона Учредительного собрания, расказачивания и красного террора. Рядом современных историков он рассматривается как один из руководителей большевистского правительства, давших санкцию на осуществление расстрела царской семьи. Наименование города фамилией одного из адептов государственного террора стало, таким образом, символическим репрессивным актом. Поэтому не случайно в конце XX века произошло возвращение к родовому названию столицы Урала.

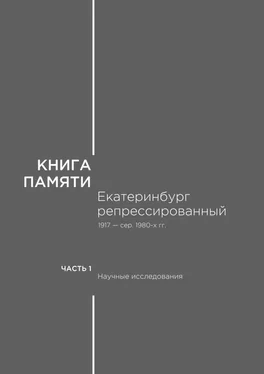

Первоначально содержание книги было призвано отразить все этапы и практики политических репрессий, начиная с послереволюционного террора и заканчивая борьбой с инакомыслием конца 1940-х — середины 1980-х гг. Однако в полной мере реализовать такой план не удалось по причине слабой разработанности отдельных историографических сюжетов, а также отсутствия комплексных работ по рассматриваемой теме на материалах Екатеринбурга-Свердловска. Наиболее трудными местами в уральской историографии истории репрессий являются периоды Гражданской войны, практической реализации Большого террора в Свердловске и особенно репрессий в годы Второй мировой войны и послевоенный период.

Логика построения содержания книги базируется на сложившемся к настоящему времени подходе к оценке значения политических репрессий как одного из главных инструментов политики коммунистической партии. Установка на террор и насилие была провозглашена Лениным, принята на вооружение партией большевиков, последовательно реализована в годы Гражданской войны 1917—1922 гг., «Второй гражданской войны» (как войны с крестьянством), объявленной Сталиным в 1929 г., Большого террора 1937—1938 гг.

Курс большевиков на превращение войны империалистической в войну гражданскую расколол все население России на враждебные социально-политические группы и открыл дверь в преисподнюю беззакония и массового взаимоистребления.

Утопическую модель так называемого социал-коммунистического государства можно было реализовать только путем принуждения. Поэтому политические репрессии использовались на всем протяжении существования СССР. По этой причине мы начинаем наше повествование с 1917 г. и заканчиваем 1980-ми, т. е. захватываем весь временной период существования власти коммунистической партии.

Наряду с обычным кратким введением к монографии мы решили написать обзор историографических проблем изучения истории политических репрессий в СССР в целом и Уральском регионе (Глава 1). Это дает возможность читателю понять, на каком этапе погружения в тему мы находимся сегодня, какие проблемы требуют профессионального внимания историков.

Содержание второй главы представлено материалом по одной из наименее разработанных проблем истории политических репрессий — красному террору времен Гражданской войны (работы С. И. Константинова).

Третья глава (автор А. П. Килин) посвящена такому широкому явлению социальной дискриминации, как практика лишения избирательных прав на основе классового принципа. В этой главе мы лишь частично приблизились к репрессивной реальности 1920-х. Так называемый нэповский период (1921—1928) часто представляется непросвещенному читателю как наиболее «вегетарианский» в истории социалистического государства. Однако именно в это время произошла кодификация советского права на базе концепции революционной законности, принят Уголовный кодекс 1926 г., нацеленный на закрепление террора. Одновременно проводится жесткая антицерковная политика, происходит расправа с оппозиционными политическими партиями (эсеров, меньшевиков, кадетов, монархистов и т.п.). Органами ВЧК-ОГПУ с 1921 по 1929 г., согласно официальным данным 1 1 Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 — февраль 1956 / Сост. Артизов А. Н., Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г., Шевчук И. Н. М., 2000. С. 76—77.

, было арестовано более одного миллиона человек, многие тысячи из них расстреляны. Состоялись сотни судебных процессов над духовенством, общее количество репрессированных священнослужителей составило около 10 000 чел., пятая часть из них расстреляна. В конце 1927 — начале 1928 г. за принадлежность к левой оппозиции исключили и сослали в ссылку более 3000 чел., в том числе Л. Д. Троцкого. В 1928 г. грянул показательный Шахтинский процесс, связанный с обвинением в шпионской деятельности и вредительстве «буржуазных специалистов».

Читать дальше