Алина Станиславовна с улыбкой рассказывала о том, что, когда жив был Герман Иванович, они ездили на дачу на машине, а после его ухода из жизни она отдала машину сыну и получает удовольствие от долгой дороги: «Сначала на городском транспорте, потом в электричке, потом в автобусе и еще – три километра пешком. Есть время подумать, повспоминать, почитать самой себе любимые стихи…»

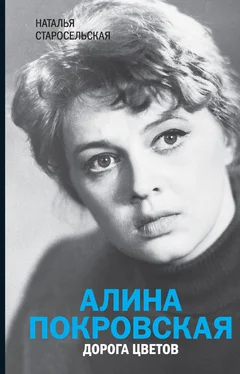

И это признание, лишенное какого бы то ни было кокетства или самолюбования, органично вписывается в судьбу истинной звезды, о которой мой рассказ.

Ведь на дорогу цветов артист выходит не как имярек, а как личность, совместившая в себе два мира – свой и создаваемого образа. И они вольно или невольно сливаются для зрителя воедино, потому, наверное, так часто особенно полюбившегося артиста ассоциируют с ролью.

Как вот уже несколько поколений не отделяют Любу Трофимову от Алины Покровской. Как не отделяют ее театралы от Марии из «Святая святых», Екатерины Маленькой из «Обретения», Лики из «Моего бедного Марата», а в последние годы – от матери афганского бойца, оставшегося инвалидом из «Одноклассников», от Анны Семеновны Штрум из «Судьбы одного дома» и вдовствующей императрицы Марии Федоровны из «Красного колеса»…

Собственно (и об этом уже не раз говорилось на страницах книги), на протяжении своей долгой и насыщенной творческой жизни Алина Покровская играла главным образом роли героинь, которых мало в чем можно было упрекнуть. А когда среди них встречались «исключения из правил», как, например, с Меропой Давыдовной Мурзавецкой, мы невольно начинали искать им оправдания, оценивая высокое, поистине захватывающее мастерство актрисы.

Здесь хочется сделать небольшое, но, как кажется, необходимое отступление. В литературоведении, посвященном драматургии Александра Николаевича Островского (исключая специально посвященные ему монографии), почему-то менее всего места посвящено пьесе «Волки и овцы» и Меропе Мурзавецкой. Об остальных героях еще говорится, но об этой – самый минимум, лишь как об опытной и изобретательной интриганке. Но вот один из самых пристальных и глубоких исследователей творчества Островского, Владимир Яковлевич Лакшин, приводит в своей книге «А.Н. Островский» свидетельство важное, как представляется, «учтенное» режиссером Борисом Морозовым и актрисой Алиной Покровской.

Они нашли и обозначили для Мурзавецкой совершенно определенные биографические черты. В 1875 году в журнале «Отечественные записки» была опубликована статья Н.А. Демерта «Матушка Митрофания», в которой рассказывалось об одном судебном процессе.

Лакшин пишет: «Ну можно ли было когда прежде, не рискуя впасть в карикатуру, представить на сцене таких героев, как холодно-цинический Беркутов или соединившая преступное интриганство с религиозным ханжеством Мурзавецкая? А можно ли, скажите на милость, вообразить еще недавно в жизни такую историю, как разоблачение игуменьи Митрофании? Говорили, и не без основания, что именно это уголовное дело подсказало Островскому сюжет комедии “Волки и овцы”.

Митрофания была игуменьей Серпуховского Владычного монастыря и главной епархиальной общины сестер милосердия. В октябре 1874 года ее судили за открывшиеся аферы – подделку векселей, подложные заемные письма, подкуп юристов. Процесс привлек к себе внимание, как редкий в России случай суда над высшим духовным лицом. Женщина непомерного властолюбия и честолюбия, бывшая в миру баронессой Прасковьей Григорьевной Розен, Митрофания считала себя непогрешимой. Она дерзко шла на фабрикацию фальшивых векселей, обирала богатую купчиху, оправдывая себя тем, что печется о благолепии обители и богоугодного приюта. Сознание своей святости помогало ей присваивать и церковные доходы… Островского привлекло в этом деле соединение огромных личных притязаний и хищнических страстей с религиозным ханжеством современного Тартюфа в юбке. Монастырь он не решился изобразить, зная, что поругания церкви не допустит цензура – на этот счет вымарывались даже самые невинные словечки. Но подумал: мало ли святош и хищниц с той же самовластной психологией встречается в ином звании и в иных местах… И он сделал Мурзавецкую помещицей…

В 70-е годы Островский вообще стал охотнее брать сюжетом события уголовной хроники».

Об увлеченности писателем конкретным сюжетом говорит и то, что он на время даже отложил ради «Волков и овец» работу над «Бесприданницей» [41] Сюжет этой пьесы тоже был позаимствован из случая, разбиравшегося в Кинешемском мировом суде. – Прим. авт.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу