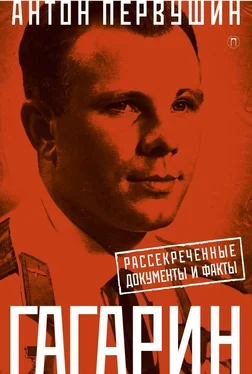

Оба публицистических способа примитивизации образа применялись и к Юрию Гагарину, однако возникала проблема: в отличие от главного конструктора он не имел каких-либо выдающихся заслуг до исторического полета на орбиту, поэтому почти сразу возник пропагандистский миф, согласно которому первый космонавт всегда и во всём был первым, а в чем-то даже исключительным, что и предопределило выбор руководства, доверившего ему столь ответственную миссию. Со временем этот образ «первого из первых», «лучшего из лучших» пополнился соответствующими признаниями очевидцев, которые вольно или невольно корректировали свои воспоминания, сообразуясь с заданным пропагандой эталоном, причем уникальность Юрия Алексеевича прослеживалась чуть ли не с младенчества. На выходе вырисовывался парадокс: семья у Гагарина была «обыкновенной», «рядовой», а сам он получался каким-то «уникумом». Впрочем, в рамках советской идеологии никакого парадокса не усматривали: ясно же, что только при власти коммунистов простой крестьянский сын получал возможность выбиться в люди, развив свои скрытые таланты, поэтому Гагарин – не исключение, а общее правило.

Вообще говоря, детство и юность первого космонавта в советские времена изучались чуть ли не лучше его взрослой и послеполетной жизни. С одной стороны, там не было «подводных камней» (точнее, они были, но их научились ловко обходить), с другой – через рассказ о детстве проще популяризировать исторический образ среди молодежи. Например, сколько советских художественных фильмов о Гагарине вы можете назвать?… Подумайте! «Укрощение огня» (1972)? Уверены? Вы удивитесь, но там нет Гагарина – там есть некий летчик, которого другие персонажи упорно называют «надеждой всего прогрессивного человечества». И что? И всё? На самом деле один советский художественный фильм о Гагарине всё же был. В апреле 1977 года в прокат вышла полнометражная кинолента режиссера Бориса Алексеевича Григорьева «Так начиналась легенда», в которой, как легко догадаться, рассказывается о клушинском периоде жизни Юрия Алексеевича. В фильме добавлено много «отсебятины», однако он более или менее полно представляет зрителю элементы «канонизированной» биографии Гагарина, к чему мы еще вернемся. Особенно хорош, конечно, юный Олег Орлов, исполнитель главной роли, – твердое волевое выражение лица и при этом яркая запоминающаяся улыбка.

Вообще говоря, «легенда» имеет как минимум три варианта. Первый вариант принадлежит самому Гагарину, точнее – литературным обработчикам, журналистам Николаю Николаевичу Денисову и Сергею Александровичу Борзенко, создавшим на основе послеполетных интервью Юрия Алексеевича книгу «Дорога в космос» (1961, 1963, 1969, 1978, 1981, 1984). В ней, разумеется, активно педалируется идея особого вклада Коммунистической партии и советского правительства в судьбу семьи Гагариных. «Мои родители, – сообщает космонавт в первом же абзаце, – простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий и прямой путь в жизни». В остальном книга достаточно безобидна и хорошо согласуется с фактами, оглашенными позднее. Юрия Алексеевича попросили изложить свою биографию, делая упор на самые яркие воспоминания, включая те, которые можно было бы прямо увязать с его космическим подвигом, и он сделал это легко, без фактологической избыточности, подтвердив на контекстуальном уровне свою личную скромность. Этот вариант «легенды» идеально преобразовывался в детскую адаптацию, которая появилась в виде небольшой иллюстрированной книги для подростков «Вижу Землю…» (1968, 1971, 1976); литературными обработчиками указаны В. Ардатовский и В. Михайлов.

Второй вариант «легенды» воплощен в опубликованных мемуарах ближайших родственников Гагарина. Старший брат космонавта, Валентин Алексеевич, при участии литературного обработчика Валентина Ивановича Сафонова написал обширный том «Мой брат Юрий» (1972, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 2002), в котором несомненная правда причудливо перемешивается с откровенным вымыслом. Мать космонавта, Анна Тимофеевна, при участии литературного обработчика Татьяны Копыловой создала очень интересную книгу, изданную под названиями «Слова о сыне» (1983, 1985, 1986), «Память сердца» (1985, 1986) и «Юрий Гагарин. Глазами матери» (2011); там приводится множество ценных деталей, дополняющих и даже заметно меняющих известную по другим источникам биографию Юрия Алексеевича. В этих текстах наметилась линия к идеализации личности космонавта с уклоном в его исключительность, особость, инаковость, которая проявлялась чуть ли не с младенчества. Пошла в ход мемуарная селекция, о которой рассказывал Ярослав Голованов: когда из всех многочисленных фактов биографии отбираются для озвучивания преимущественно те, которые «работают» на заранее известный результат. В качестве примера приведу фрагмент из книги «Мой брат Юрий» (цитирую по изданию 1988 года):

Читать дальше

![Антон Краянский - Пришелец с планеты Земля [СИ]](/books/30121/anton-krayanskij-prishelec-s-planety-zemlya-si-thumb.webp)