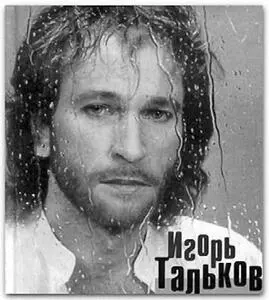

Рис. 3.21a. И. В. Тальков – известный певец, поэт и композитор (1956–1991).

Затем, уже в 80-е годы стали популярны лирические песни Игоря Владимировича Талькова, рис. 3.21a, например, «Летний дождь», «Я вернусь», а также его яркие и откровенные песни о судьбах России: «Бывший подъесаул», «Россия», «Родина моя», и др. Кроме этого, он критиковал КПСС, а после удавшегося переворота 1991 года стал критически высказываться о пришедших к власти «демократах». Судьба Талькова была трагична. Он был застрелен в Петербурге, во время концерта, за кулисами, из револьвера в упор. Произошло это в октябре 1991 года. Распространилось мнение, что его убили за патриотические песни. Подозреваемый убийца успел сбежать из страны. Известно, где живет, но его преследования и выдачи наши власти почему-то не требуют. Мое отношение к тем немногим песням Талькова (например, песня «КПСС») которые так или иначе критиковали КПСС, было прохладным. Ведь при всех своих недостатках, КПСС 60–80-х годов была стержнем, позвоночником СССР. Кое-кому такие насмешливые песни нравились в 80-е годы, но потом многие люди стали говорить, что такие песни фактически способствовали, – как и некоторые песни Владимира Высоцкого, как и тогдашнее диссидентство вообще, – разрушению духа, психологии и в итоге всего здания СССР. В целом же, Тальков был исключительно яркой звездой эстрады перестроечной эпохи. Но в ельцинской России (да и потом) Талькова не рекламировали, даже замалчивали. У нас дома в коллекции хранятся записи всех песен Игоря.

Будучи студентом изредка бывал в известном театре на Таганке, который в 60-е и 70-е годы считался диссидентским и престижно-популярным. Однако я вырос в среде, где не было заядлых театралов и в целом отношение к театру было прохладным, как и вообще к профессии актера и киноактера. Эта популярная современная профессия возникла из ремесла средневековых уличных представлений. Между прочим, меня удивило известное и откровенное высказывание замечательного актера Олега Ивановича Янковского о принципиальной несложности актерской профессии (то есть умении изображать чужую жизнь). Надо сказать, что возвеличивание актеров в глазах европейского общества и придание им роли «воспитателей народа» началось не так уж давно, а именно, с начала XVII века. На Руси это восходит ко временам первых Романовых. О причинах такого активного использования актеров властями (и вообще политиками) мы рассказываем, например, в книге «Царь Славян», глава 9. Ранее XVII века роль актеров в обществе была совсем другой, они были «слугами». Это – интересный и поучительный исторический сюжет.

Вообще, времени на посещение театров и кинозалов у нас практически не было. Ни раньше, ни сегодня.

В наше время в студенческой среде ходило много анекдотов – как бытовых, так и политических. Какое-то время мы увлекались ими. Некоторые заводили даже памятные тетрадки с краткой записью анекдотов. Но вскоре этот интерес у меня полностью пропал. А в эпоху так называемой горбачевской перестройки-переворота в 80-х годах в окружающем меня сообществе анекдоты практически исчезли. Было не до них. А после удавшегося государственного переворота 1991 года мы вообще забыли об анекдотах. Но вернемся в 1966 год.

Купил портативный радиоприемник и иногда слушал по вечерам радиостанции «Голос Америки», «Свобода» и «Немецкая волна», часто критиковавшие жизнь в СССР. Тогда в Москве и других крупных городах власти глушили их специальными передатчиками. Приходилось на портативном приемнике упорно ловить плавающую волну (частоту). Однако довольно быстро понял, что эти заграничные и отечественные «правдолюбцы» довольно часто тенденциозно передергивают факты, фальшивят. Грамотно смешивают правду, замалчиваемую официозом в СССР, с заведомой ложью. Это меня насторожило. Родился здоровый скепсис. Поэтому сам диссидентом никогда не был, но активно интересовался происходящим вокруг, в частности, и событиями в политике.

Повторю, что всегда был большим скептиком (но отнюдь не циником) и старался никому не верить на́ слово. По возможности проверял то, что слышал и что интересовало меня. Некоторые сокурсники даже прозвали меня «Фомой неверующим». Вот, например, смотрю какую-либо драматическую сцену художественного кинофильма, когда положительный герой в одиночестве и с трудом карабкается по высокой отвесной скале на ледяном пронизывающем ветру. Вот-вот он свалится в глубокую пропасть, поскольку ему, бедняге, некому помочь. Некоторые зрители, затаив дыхание, искренне ужасаются. А я никак не могу отделаться от мысли, что в этот страшный момент рядом с несчастным персонажем находится масса народу – оператор, режиссер, сценарист, гримеры, осветители, звукооператоры, рабочие сцены и прочие. Да и изнемогающий герой, скорее всего, карабкается на самом деле не по вертикальной скользкой стене, а по горизонтальной каменистой поверхности. То есть, попросту, ползет по земле и талантливо «изображает трудности». Потом получившуюся картинку повернут на экране на девяносто градусов и получится героический подвиг головокружительного подъема.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу