Впервые Шостакович сыграл «Афоризмы» осенью 1927 года в Ленинграде, на организованном ACM концерте, на котором он, кроме того, аккомпанировал певице Лидии Вырлан. Новое сочинение встретило еще большее непонимание, чем Соната, и это даже привело к разрыву отношений между Шостаковичем и Штейнбергом, уже не признававшим тех направлений, которые интересовали его ученика. Зато Борис Асафьев оказался горячим поклонником обоих сочинений. «Мне больше нравятся его [Шостаковича] фортепианные вещи последнего периода, где звучит ищущая, беспокойная мысль», — писал критик [108] Глебов И. [Б. В. Асафьев] Русская симфоническая музыка за десять лет // Музыка и революция. 1927. № 11. С. 28.

.

К сожалению, это был, пожалуй, единственный авторитетный голос, положительно оценивший эксперименты молодого композитора.

Сам же он на аспирантском экзамене в 1928 году так охарактеризовал свое произведение: «В сочинениях камерно-инструментальных меня интересовала задача отыскания нового стиля фортепианного изложения, что мне удалось отчасти в „Афоризмах“, где стиль исключительно полифонический, малоголосный» [109] Шостакович Д. Отчет аспиранта Ленинградской государственной консерватории Дмитрия Шостаковича // Советская музыка. 1986. № 10. С. 55.

. Несмотря на то что «Афоризмы» были напечатаны, они не удержались в репертуаре, как явление, слишком радикальное для российских музыкантов 20-х годов.

В конце марта Шостакович получил первый официальный заказ от государственного учреждения. Агитотдел Музсектора государственного издательства, руководимый композитором Львом Владимировичем Шульгиным (1890–1968), обратился к Шостаковичу с предложением написать симфоническое произведение к приближающейся десятой годовщине Октябрьской революции. В качестве основы ему было послано стихотворение поэта-комсомольца Александра Безыменского. В письме к Протопопову композитор жаловался на высокопарность и поверхностность поэзии, типичной для литераторов, связанных с группой «Октябрь»: «…получил стихи Безыменского, которые меня очень расстроили. Очень плохие стихи» [110] Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 186.

. Однако, решившись на выполнение заказа, он приступил к работе немедленно, в первых числах августа. Новое сочинение сначала получило название «Посвящение Октябрю», позднее Шостакович стал считать его своей Второй симфонией. Хор выступает только в заключительном фрагменте этого небольшого произведения, длящегося в целом около двадцати минут.

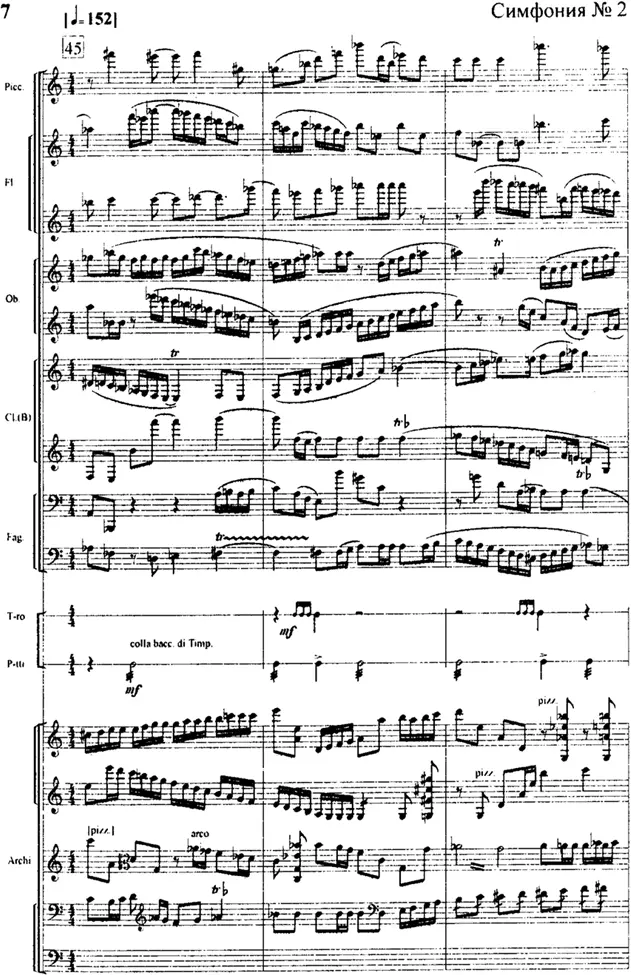

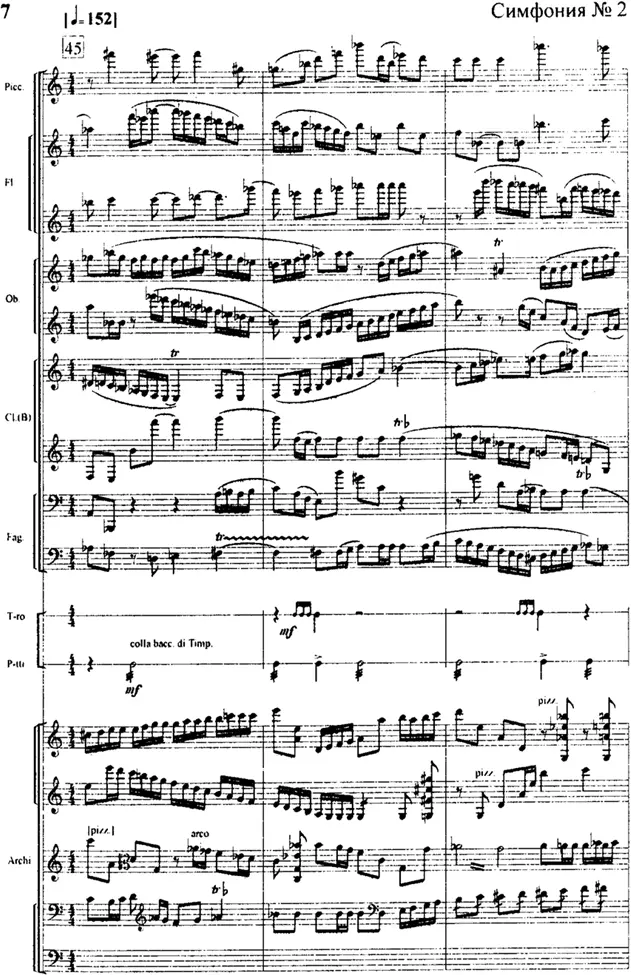

В этой симфонии Шостакович продолжает эксперименты, начатые в Сонате и «Афоризмах», между прочим, используя фабричный гудок, который, кстати, вполне могли заменить инструменты симфонического оркестра. Особенно интересно начало симфонии. У самых низких струнных проходит музыкальная мысль (собственно говоря, атематическая), затем ее поочередно подхватывают другие инструменты. Начальное движение четвертями сгущается благодаря включению все более мелких длительностей: восьмых, триолей восьмыми, шестнадцатых, вплоть до секстолей шестнадцатыми, что создает впечатление сплошного шума. Из обманчивого хаоса как бы случайных созвучий выделяется тема трубы, атональная, тоже выстроенная из не связанных между собой звуков. С первого такта чувствуются зачатки драмы. Напряжение нарастает медленно, но неумолимо, подводя к первой кульминации, послекоторой начинается новый эпизод — гротесковое скерцо, имеющее общие черты с некоторыми фрагментами Первой симфонии (пример 7).

В следующем эпизоде композитор вводит тринадцатиголосное фугато, свидетельствующее о новом отношении к полифонии. Цель Шостаковича — не выделение отдельных голосов в многоголосной имитации, а постепенное уплотнение фактуры, которая в результате дает необыкновенный эффект звучания: последний фрагмент фугато слушатель воспринимает как вибрирующее звуковое пятно — можно сказать, подвижный кластер, столь часто применяемый в музыке 50-х и 60-х годов нашего столетия.

Шостакович одним из первых применил такой тип линеарности. Примеры подобного многоголосия имеются еще в нескольких более поздних его произведениях.

Последний, четвертый, эпизод Второй симфонии оказывается неожиданно простым, даже примитивным, и в определенной степени плакатным. Музыкальный материал никак не вяжется с предыдущими фрагментами, и потому финал создает впечатление искусственно прицепленного. Хор трактуется в речитативном плане, в некоторые моменты он вообще не поет, а только скандирует агитационное стихотворение Безыменского. Намеренно упрощенная фактура финала превратила симфонию в род пропагандистской кантаты, однозначной в своей программности. Это, несомненно, стилистический эксперимент, основанный на соединении крайне конструктивистской инструментальной техники с простой, почти примитивной вокальной фактурой, попытка примирения двух прямо противоположных эстетических позиций. Тем не менее нельзя отказать некоторым-фрагментам последнего эпизода в силе выражения, о чем свидетельствует, например, первое вступление басов;

Читать дальше

![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)