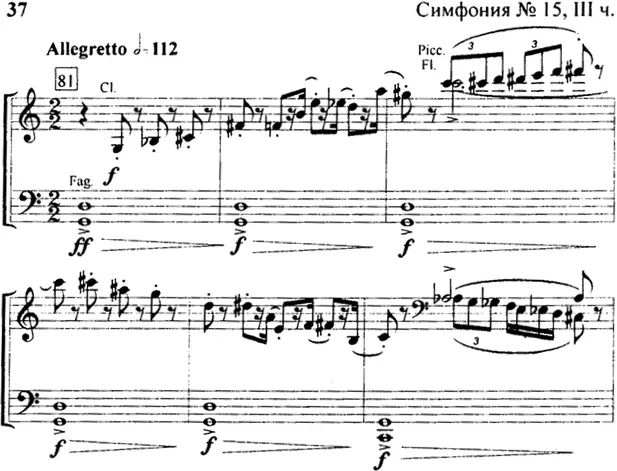

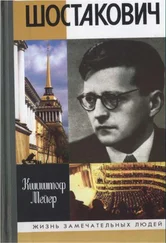

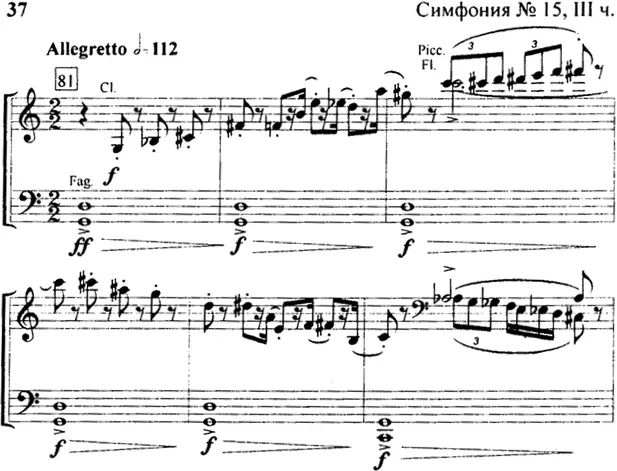

Начинающаяся attacca третья часть — самое короткое из всех скерцо Шостаковича. Его первая тема также имеет двенадцатитоновое строение, как в прямом движении, так и в инверсии (пример 37).

Отчетливое выдвижение на первый план духовых инструментов вызывает ассоциации с музыкой Стравинского и Хиндемита (последнего — еще и благодаря квинтовоквартовой гармонии).

Финал начинается цитатой из вагнеровского «Кольца нибелунга» (она прозвучит в этой части неоднократно), после чего появляется главная тема — лирическая и спокойная, в характере, необычном для финалов симфоний Шостаковича (пример 38).

Побочная тема тоже мало драматична. Подлинное развитие симфонии начинается только в среднем разделе — монументальной пассакалье, басовая тема которой явно родственна знаменитому «эпизоду нашествия» из Ленинградской симфонии (пример 39):

Пассакалья ведет к душераздирающей кульминации, а далее развитие как бы надламывается. Еще раз появляются уже знакомые темы — композитор напоминает мотивы двух первых частей, а затем наступает кода, в которой концертирующая партия доверена ударным, как в конце скерцо из Четвертой симфонии и в коде Второго виолончельного концерта. Снова слышны фрагменты темы пассакальи, после чего все внезапно обрывается. Казимеж Корд сказал как-то раз о финале этой симфонии: «Это музыка испепеленная, выжженная дотла…» [485] Wallek-Walewski М. Cztemasta… Pietnasta… // Odra. 1973. № 4.

Пятнадцатую симфонию отличает исключительная экономия средств, порой граничащая со столь необычайным упрощением языка, что это уже становится загадочным. Впрочем, таких загадочных черт в произведении немало. Прежде всего это общая формально-стилистическая концепция, которая ведет от гротесково-оптимистического начала через скорбное adagio и суховато-терпкое скерцо к сперва лирическому, а затем патетическому финалу, заканчивающемуся pianissimo. Когда в последнем разделе на фоне красочных, мерцающих ударных у флейты проходят темы первой части, соединенные с «темой нашествия» виолончелей и контрабасов из четвертой части, то музыка возносится прямо в поднебесные дали звукового пространства, а долго выдерживаемый интервал чистой квинты у струнной группы производит впечатление как бы потустороннего звучания.

Загадочны в этой музыке и цитаты, ведь прием коллажа прежде не применялся Шостаковичем. Неожиданно возникшая цитата из увертюры к «Вильгельму Теллю» производит юмористическое впечатление, но появляющийся во вступлении к финалу мотив судьбы из вагнеровской «Валькирии» звучит уже как memento mori. Чем объяснить намек на вступление к «Тристану и Изольде» или многократное появление в финале мотива В-А-С-Н? Почему во второй части слышны отчетливые связи с Шестой симфонией самого Шостаковича? Что должны означать два удивительных шестизвучных аккорда, образующих вместе двенадцатитоновое созвучие и появляющихся в самых неожиданных местах партитуры? В письме к автору этих строк Шостакович сообщал о «точных цитатах» из Бетховена, которых, однако, нигде нет.

Еще более таинственна в симфонии разнородность звукового материала. Двенадцатитоновые темы соседствуют с чистой тональностью; рафинированная колористика и полиритмия первой части соединяются с причудливой карикатурой на банальную атмосферу Двенадцатой симфонии; тональный хорал во второй части вообще лишен индивидуальных черт, в то время как, например, многие фрагменты финала являются как бы квинтэссенцией шостаковичского стиля.

Сравнивая Пятнадцатую симфонию с предыдущими, нетрудно прийти к отрицательным выводам: в первой части, несомненно, отсутствуют цельность звучания и симфонический размах, так свойственные большинству других произведений Шостаковича; в растянутой, очень длинной второй части многие фрагменты звучат не слишком оригинально; третья часть, скерцо, действительно очень изысканна, но вместе с тем непропорционально миниатюрна по сравнению с Adagio и к тому же приглушена и лишена юмора, столь типичного для других скерцо Шостаковича; финал, вначале не обладающий симфоническим размахом, представляется чуть ли не каким-то лирическим романсом для оркестра, и так вплоть до начала драматической пассакальи; и наконец, кода ставит своеобразный знак вопроса над всем произведением. Но с другой стороны, сила воздействия этой симфонии просто магнетическая. Тем не менее, вероятно, нагромождение загадочных черт послужило тому, что Пятнадцатая симфония не вошла в мировой концертный репертуар в такой мере, как Первая, Пятая, Восьмая, Девятая и Десятая. Правда, после премьеры в России зазвучал хор хвалебных голосов, а произведение единодушно было признано замечательным достижением композитора, однако дирижеры продолжали предпочитать его более классические и однозначные сочинения.

Читать дальше

![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)