Вступление Александра на престол сопровождалось потоком од, гимнов, песен и т. п. Напечатано их было более полусотни, а количество оставшихся в рукописях не поддается учету (по словам князя И. М. Долгорукова, «все рифмачи выпустили своих пегасов из заключения, чтобы на них скакать куда глаза глядят»). Но дело было не в славословии, а в ожидании россиянами нового курса Зимнего дворца. Первые мероприятия молодого императора оказались вполне предсказуемыми и не могли вызвать негативной реакции подданных. Был снят запрет на вывоз товаров из России и ввоз их в нее, объявлена амнистия беглецам, укрывающимся за границей (за исключением тех, кто совершил серьезные уголовные преступления). Тогда же разрешили свободный въезд в страну и выезд из нее (вечный и верный признак российской «оттепели»!), позволили открывать частные типографии, в которых можно было свободно печатать книги и журналы, сняли запреты на употребление иностранных слов и европейской одежды.

В апреле было велено уничтожить виселицы, установленные для устрашения подданных в городах возле публичных мест, а также восстановлена в полном объеме Жалованная грамота дворянству. После закрытия Тайной экспедиции Сената возвратились на службу около двенадцати тысяч проштрафившихся и сосланных при Павле чиновников и офицеров. Говорят, что при упразднении Тайной экспедиции один из заключенных, выйдя из камеры Петропавловской крепости, сделал на ее дверях надпись: «Свободно от постоя». Узнав об этом, Александр сказал: «Желательно, чтобы навсегда». В мае 1801 года от телесных наказаний наконец-то освободили священнослужителей, сняли шлагбаумы на въезде в те города и села, где не стояли военные гарнизоны.

Первые указы Александра Павловича импонировали и «старикам», и «молодым друзьям» царя. Первые увидели в них желание царя очистить Россию от сумрачного налета павловского царствования и полностью восстановить сияние екатерининского правления. Вторые надеялись, что указы монарха предвещают появление в империи новой политической элиты, то есть возвышение представителей именно их поколения. Екатерининские «орлы» ратовали за ускорение административных реформ, дабы перераспределить власть монарха в пользу зрелых и опытных политиков. «Молодежь» заводила разговоры о конституции, но, с ее точки зрения, новые порядки должны были победить несколько позже, чтобы в данный момент случайно не возвысить «стариков». А о чем думал и на что рассчитывал сам император?

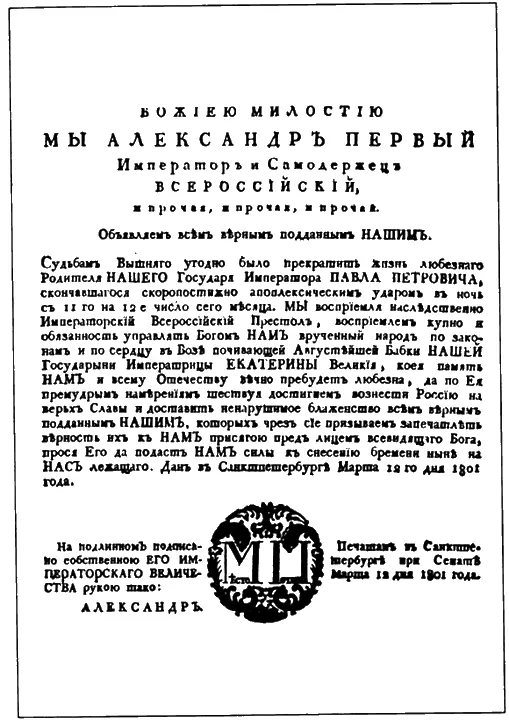

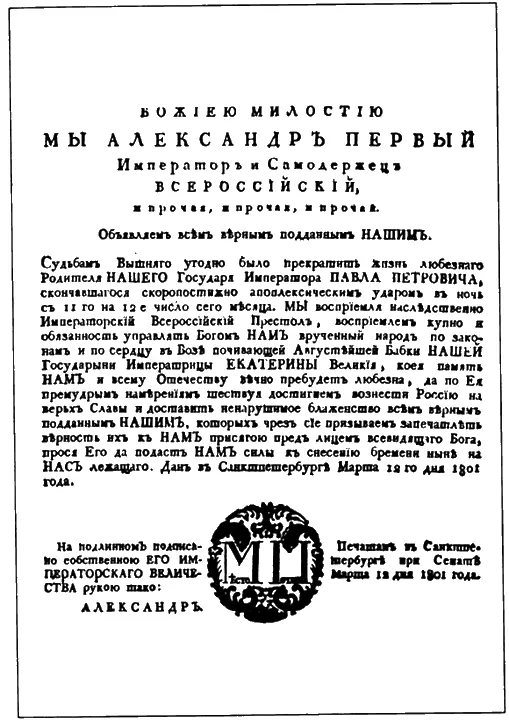

Он потихоньку приходил в себя после трагических событий 11 марта и наслаждался атмосферой, вызванной его воцарением. «В манифесте своем о вступлении на престол, — вспоминал очевидец событий Фаддей Венедиктович Булгарин, — юный император объявил, что намерен управлять Россией в духе в Бозе почившей бабки своей, императрицы Екатерины II, и эти слова, как электрический удар, потрясли все сердца!.. Знакомые обнимались и целовались, как в первый день Святого праздника… Во всех семействах провозглашались тосты за его вожделенное здравие; церкви наполнены были молельщиками» {76} 76 Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 2012. С. 130.

. Напрасные ожидания — отношение Александра к правлению бабки было достаточно критичным.

Манифест о вступлении на престол Александра I. 12 марта 1801 г.

Он всячески старался намекнуть подданным, что его царствование будет многим отличаться от предыдущих. Думая о «несчастной России», доставшейся ему в наследство, он хотел предотвратить новые бедствия (значит, предвидел их?). Для этого надо было подчинить «частные интересы общей пользе» (кажется, слышится намерение Петра Великого — вот как интересно перекликаются через многие десятилетия идеологические установки Романовых), а дальше — поставить во главу угла закон, который обязательно должен исполняться.

Поэтому уже в проекте манифеста о вступлении на престол, в котором по традиции говорилось: «По сродному нам к верноподданным нашим милосердию», — император зачеркнул эти слова, сказав: «Пусть народ это думает и говорит, а не нам этим хвастаться». В продолжение этой истории уже 5 июня 1801 года Александр издал указ, поручавший Сенату представить монарху доклад о сущности своих прав и обязанностей. Этот указ был, по словам литературоведа А. Н. Пыпина, «первый шаг… к тому, чтобы испытать общественное мнение и приготовить умы к предстоящим переменам» {77} 77 Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I: Исторические очерки. СПб., 1900. С. 65.

. В другой раз сенатор Дмитрий Прокофьевич Трощинский поднес на подпись монарху рескрипт с обычным началом: «Указ нашему Сенату». «Как, — сказал с удивлением государь, — нашему Сенату? Сенат есть священное хранилище законов; он учрежден, чтобы нас просвещать. Сенат не наш, он — Сенат империи». С этого времени в заголовке начали писать по-новому: «Указ Правительствующему Сенату» {78} 78 Исторические люди в анекдотах. Из жизни государственных и общественных деятелей. СПб., 2010. С. 26.

.

Читать дальше