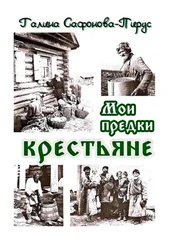

Ну что, может, чтобы еще немного прорисовалась картина жизни моих предков до двадцатого века взять и это?

«В начале XIX века стали вспыхивать волнения против сокращения крестьянских наделов, тяжести оброков и в 1837—41 годах было учреждено Министерство государственных имуществ, проведшее реформы, – крестьяне получили самоуправление, возможность решать свои дела в рамках сельской общины, но по прежнему оставались прикрепленными к земле.

Следующее реформирование было после отмены крепостного права в 1961 год, но снова наталкивалось на сопротивление помещиков и не было реализовано, а в ноябре 1866 года был принят закон «О поземельном устройстве государственных крестьян», по которому «за сельскими обществами сохранялись земли, находившиеся в их пользовании на правах „владения“ (прямого пользования), но выкуп был регламентирован, в результате чего наделы сократились на 10%, а выкупные платежи возросли по сравнению с оброчной податью на 45%, но были прекращены с 1 января 1907 года при аграрной реформе Столыпина и под влиянием революции 1905 года».

Ну, а после 1905 года… вернее, с 1917 началась другая история моих предков, – продразвёрстки, продналоги, разорение, голод, – и к концу двадцатых годов самых работящих крестьян России стали «уничтожать как класс», а остальных снова закрепощать колхозами, – паспортов не выдавали до 1974 года. Но не буду в этом моём «исследовании» – о годах социализма (об этом уже написала в записках «В Перестройке» и в «Ведьме из Карачева»), а снова возвращусь к предкам отца, Сафонова Семена Афанасьевича (1903—1956).

Взяла именно эту выписку из метрической книги потому, что из неё прослеживается положение государственного крестьянина по отношению к другим представителям русского общества: поручителями при бракосочетании Никифора и Марии были крестьянин и отставной солдат, восприемником и восприемницей при рождении дочери – крестьянин и мещанская жена, при рождении сына Федора – однодворческая жена, так что жили тогда «представители» «на равных», хотя перед государством и несли разные повинности.

О моих предках однодворцах по материнской линии – речь впереди, а вот о восприемниках хочу оставить несколько слов, ибо вместе с ними почти канули в Лету вот такие традиции, которые они чтили.

А были они крёстными отцами (крёстный), крёстными матерями (крёстная), а между собой и родителями ребенка назывались кумовьями, и с момента крещения становились духовными родителями, принимающими ответственность перед Богом за воспитание и благочестие крестника или крестницы. Им надо было научить их обращаться к таинствам церкви, посещать церковные службы и поститься, давать знание о смысле богослужения, а еще помогать в повседневной жизни, защищать от соблазнов и искушений, давать советы в выборе образования, профессии, супруга или супруги.

Сколько же потеряли мы в своём духовном содержании за семьдесят лет социализма! И возвратимся ли, найдём утраченное?

Подходит к концу моё «расследование» об экономических крестьянах Сафоновых, а поскольку в русской генеалогии прямым считается родство по мужской линии, то назову имена тех, кто считается продолжателем родов. А пробандом 22 22 Пробанд – лицо, от которого составляется родословная.

был Сергей около 1720 года, и далее:

Иван Сергеев 1747г. – 1807г.

Христофор Иванов 1796г.

Никита Христофоров 1822г.

Афанасий Никитин около 1870г.

Семен Афанасьев 1903г. – мой отец.

О Сергее и Иване ничего не знаю, кроме того, что написала об экономических крестьянах, а вот о Никите Христофорове… Наверное, вот этот рассказ мамы может относиться и к нему, понеже он – из 1812 года:

«Спокон веку деды наши и прадеды жили и работали на земле. Крепостными никогда не были, а поэтому летом дома трудилися, а зимой подряжалися к купцам в Брянске куда-либо овёс отвезти, пеньку, вино, или еще какого товару, и этим занималися все обапальные деревни: Масловка, Вшивка, Трыковка, Песочня, Рясники. У кого лошади хорошие… что ж, стоять, они чтолича будуть? Ведь хлеб, картошка, масло, крупа, мясо – это все свое было, а на расходы-то деньги нужны? Вот в извоз мужики и ездили. Помню, когда отец возвращался, то всегда нам гостинцев привозил, а для матери вынимал из кармана деньги. И вот как начнёть сыпать на стол золотые пятерки, а они блестять, как живые!

На лошадях работали и дед отца, и прадед, ездили даже и в Москву, деньги туда возили, а оттуда – товары разные. Сейчас как соберутся в дорогу, так и едуть к купцу. Открываить им тот амбары, а они бяруть лопатки, ставють мерку и набирають этими лопатками пятаки. А они бо-ольшие были! И на что их такими делали?.. Набяруть этих пятаков в мешки, завяжуть, на возы и-и по-оехали. Раз так-то едуть, а навстречу им – мужики:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу