Вернувшись в Москву, они купили на Сухаревском рынке, рядом с их квартирой в Уланском переулке, кресла в честь Ильфа и Петрова… Это были старые кресла красного дерева ручной работы, сделанные в XIX веке, в пушкинское время. Четыре и одно, пятое – немножко другое. На Сухаревке были куплены очень дешево еще три предмета: павловский секретер, банкетка и замечательный туалетный стол-комод с витринкой для украшений.

Туалетный стол-комод – мама называла его «туалет» – после войны был продан, а кресла, банкетка и секретер путешествовали с мамой всю ее жизнь. Многое изменилось, но и после войны Юрий Александрович приходил 1 января на наш семейный обед в честь маминого дня рождения и Нового года, собирались друзья, все сидели на этих креслах, а на том, пятом, которое немножко другое, всегда сидел Завадский.

В 1925 году Павла Вульф с Фаиной Раневской поступили в передвижной Театр московского отдела народного образования – МОНО. Какой это был театр? Павла Леонтьевна вспоминает: «Несмотря на довольно сильную труппу, работа шла вяло, неинтересно, со всеми пороками провинциального театра, неряшливыми постановками, постоянными заменами. Беспрерывная смена руководства вносила беспорядок, ненужную суматоху, репертуар был пестрый, случайный. Все это привело к тому, что театр, просуществовав один зимний сезон, закрылся. Труппа распалась…»

В театре МОНО они работали вместе с замечательным режиссером Павлом Рудиным, у которого Раневская дебютировала в 1921 году в Симферополе в роли Маргариты Кавалини. Теперь Вульф и Раневская с частью труппы театра МОНО во главе с их любимым Рудиным получили приглашение работать летом 1925 года в Святогорске, в театре при санатории донбасских шахтеров. В своей книге «В старом и новом театре» Павла Вульф вспоминала: «Когда приехали первые отдыхающие, театр еще строился. Мы репетировали под стук молотков… Заходили шахтеры, просили торопиться с открытием, так как время их пребывания в санатории всего 29 дней».

Я бы так и не узнал, где этот «Святогорск для шахтеров», которого нет на картах, если бы не наша Тата. В профсоюзной книжке ВСЕРАБИСа Натальи Александровны Ивановой, сохраненной в нашей семье до сегодняшнего дня, есть запись: «27.VI-25 г. Артёмовск».

Святогорск в 20-х годах, естественно, был переименован и стал Артёмовском.

Святогорск… Может быть, для Раневской он был таким же чудесным, теплым, радостным летом ее театральной молодости, такой же сбывшейся мечтой, какой он остался в памяти ее Лили – Павлы Вульф:

«Это были чудесные минуты моей жизни, и я чувствовала, что недаром живу на свете. Никогда не забыть некоторых волнующих моментов нашей жизни и работы в Святогорске. Целые снопы васильков, громадные букеты полевых цветов получали мы, актеры, от нашего чуткого и неискушенного зрителя».

Потом, вместе с Лилей, – Бакинский рабочий театр, где после Святогорска Раневская начала работать с октября 1925 года. Сестра генерала Муза Валерьяновна в «Сигнале» и уборщица Федосья Лукинишна в «Урагане» – две контрастные роли Раневской в БРТ. «В Одессу морем я плыла на пароходе раз», – хрипло пела Раневская в роли старой певицы в спектакле «Наша молодость». Это вспоминали в 1977 году бакинские зрители – и через пятьдесят лет они не смогли забыть ее роли.

Я работала в БРТ в двадцатые годы у Швейцера, в тридцатые годы режиссером был Майоров. Играла много и, кажется, успешно. Театр в Баку любила, как и город. Публика была ко мне добра.

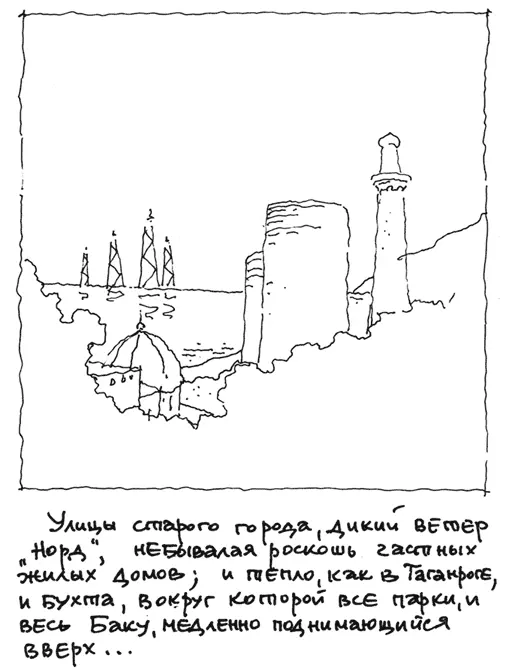

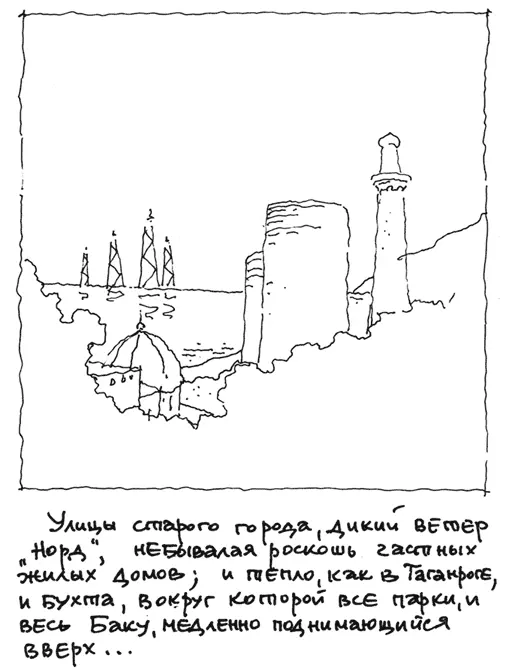

Баку – притягивал Раневскую. В нем была древность, узкие улочки и старые башни: история, которую она любила всегда:

«Нарды» – древняя игра на улицах старого города; дикий ветер «норд», наклонивший все деревья в одну сторону; многочисленные старожилы-созерцатели на переносных скамеечках, ожидавшие на ветру конфуза проходивших женщин в завернутых «нордом» нарядах.

Нефть – непонятная сила, отдалившая от Раневской ее отца, – собрала здесь в непрерывный ансамбль кварталы частных жилых домов «небогатых нефтепромышленников» (по ее выражению), а внутри – за богатыми парадными – небывалая роскошь апартаментов прошлого века и интимные покои – на женской половине, украшенные лепниной, венецианскими зеркалами, невиданными ярусными зеркальными сотами и парчой, затянувшей стены и потолки спален. И – тепло, как в Таганроге. И – бухта, вокруг которой парки, и весь Баку, медленно поднимающийся вверх.

Читать дальше

![Бентли Литтл - Прогулка в одиночестве [сборник]](/books/386927/bentli-littl-progulka-v-odinochestve-sbornik-thumb.webp)