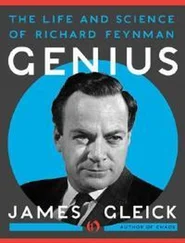

Команда физиков, собранная для работы над «Проектом Манхэттен», пообщалась с Фейнманом в Чикаго, где тот решил задачу, над которой они безрезультатно бились уже месяц. «Мы видели только вершину айсберга величайшего ума», – заметил один из них позже. Однако их не могла не поразить непринужденная манера общения Фейнмана и его достижения. «Его, в отличие от большинства молодых ученых, явно не сдерживали довоенные стереотипы. У него была впечатляющая осанка танцора, быстрая речь с бродвейским выговором, куча заготовленных выражений дамского угодника и невероятно энергичная манера разговаривать». Физики быстро распознавали его театральный стиль, когда он, переступая с ноги на ногу, читал лекции. Все знали, что он не способен долгое время высидеть на месте. А если такое случалось, он комично ссутуливался, чтобы через мгновение выпрыгнуть с каким-нибудь неудобным вопросом. Европейцам вроде Бора его голос казался типично американским, напоминающим скрип наждачной бумаги, самим же американцам слышался грубый нью-йоркский выговор. Но как бы там ни было, «у нас у всех оставалось неизгладимое впечатление, будто мы столкнулись со звездой, – заметил другой молодой физик. – Слова лились из него как свет. Разве не это блестящее качество древние греки называли арете? [13] Арете – термин древнегреческой философии, означающий «доблесть», «совершенство», «превосходство». Прим. перев.

Так вот, он обладал им».

Новизна и оригинальность манили Фейнмана. Он считал, что должен создавать новое исходя из основных принципов, – опасное по своей сути качество, приводящее зачастую к неудачам или пустой трате времени. Он часто ошибался, испытывая непреодолимое желание ухватиться за глупую идею, выбрать неверный путь. Эта черта характера компенсировалась с лихвой блистательным интеллектом. «Дик мог достичь чего угодно, потому что был чертовски умен, – заметил один из теоретиков. – Он мог бы даже на Монблан взойти босиком». Исаак Ньютон говорил, что стоял на плечах гигантов [14] Галилея и Коперника. Прим. науч. ред.

. Фейнман же предпочитал стоять на своих двоих, извиваясь так и эдак. По крайней мере, так со стороны казалось математику Марку Кацу, который пересекался с ним в Корнеллском университете.

«Есть два типа гениев, – говорил он, – обычные и непостижимые. Обычным гением, в общем-то, мог бы стать каждый из нас, будь в сто раз способнее. В том, как работает их ум, нет ничего загадочного. Стоит понять, как они пришли к своим открытиям, и мы начинаем думать, что тоже могли бы сделать это. С непостижимыми гениями всё иначе. Говоря математическим языком, они лежат в области ортогонального дополнения нашей с вами реальности. И нам ни при каких условиях и обстоятельствах не дано постичь, как работает их ум. Даже если мы понимаем, что они сделали, нам никогда не понять, как они к этому пришли. Они редко берут студентов, потому что им невозможно подражать. А талантливым молодым умам невероятно досадно иметь дело с таким таинственным сознанием. Ричард Фейнман – непостижимый гений высшего уровня».

У Фейнмана вызывали негодование приукрашенные мифы, которыми изобилует история науки, мифы, вынуждающие делать ложные шаги и препятствующие прогрессу своими старомодными утверждениями. Но сам он создал собственный миф. Когда Фейнман вознесся на вершину научного пантеона, истории о его гениальности и похождениях стали своего рода видом искусства в среде ученых. Искрометные и смешные, все они постепенно сложились в легенду, от которой их главному герою редко удавалось отступить. Многие из них были записаны и опубликованы в 1980-х годах в двух книгах «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» [15] Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! М.: КоЛибри, 1985.

и «Какое тебе дело до того, что думают другие?» [16] Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? М.: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.

. Неожиданно эти книги стали бестселлерами.

После смерти Фейнмана в 1988 году бывший когда-то его другом, коллегой, компаньоном, но в то же время и соперником американец Мюррей Гелл-Манн [17] Мюррей Гелл-Манн (род. 1929 г.) – американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1969 год «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».

возмутил семью Ричарда своим высказыванием на поминальной службе, заявив: «Ричард окружил себя пеленой мифов. Он тратил уйму времени и сил, рассказывая анекдоты о себе. В этих историях, – добавил Гелл-Манн, – он должен был выглядеть, по возможности, умнее остальных». Фейнман представал в них наглецом, бабником, шутом и простодушным ребенком. Во время работы над проектом атомной бомбы он стал «занозой в заднице» у военных цензоров. Во время расследования взрыва космического шаттла в 1986 году за ним закрепилась репутация отщепенца, вечно просачивающегося за ограждения в поисках истины. Он терпеть не мог напыщенности, условностей, шарлатанства и лицемерия. Он был тем самым мальчиком, закричавшим, что король голый. Но в то же время и Гленн-Ман по-своему прав. Легенды, ходившие о Фейнмане, порождали неверное представление о его достижениях, стиле работы и убеждениях. Его собственное мнение о себе скорее скрывало, чем обнажало его гениальность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джошуа Кертисс - Не позволяйте тревоге рулить вашей жизнью [Наука управления эмоциями. Наука управления эмоциями и осознанность для преодоления страха и беспокойства] [litres]](/books/412454/dzhoshua-kertiss-ne-pozvolyajte-trevoge-rulit-vashej-thumb.webp)