На следующий год снова пришлось предпринять исключительные меры, чтобы погасить новую эпидемию холеры, и снова доктор А. П. Чехов, по словам П. И. Куркина, «встал под ружье». «…Лето в общем было не веселое… Я опять участковый врач и опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, посещаю пункты и разъезжаю по злачным местам…»

Больных, как и прошлым летом, через руки Антона Павловича прошло более тысячи, и он нередко даже не успевает заводить на них карточки.

Рабочие отчеты земского врача, опубликованные в 16-м томе, являются правомочной составной частью собрания сочинений писателя. Некоторые подробности отчетов потом можно встретить в художественных произведениях А. П. Чехова. Так, например, сторожа Никиту из «Палаты № 6» Антон Павлович поместил в сени на груду больничного хлама, подобно тому, где проводил время школьный сторож из отчета 1892 г.: «…в маленьких сенях спит на лохмотьях сторож и тут же стоит чан с водой для учеников…»

В медицинском отчете, направленном земству, он чересчур самокритично укажет, что амбулаторным больным уделял внимания недостаточно из-за частых разъездов по участку и «собственных занятий, от которых… не мог отказаться».

«Собственные занятия» – литературный труд, который он не оставляет и в эти напряженные дни.

Кстати, докладывая санитарному начальству об особенностях медицинского обслуживания на его участке, Антон Павлович укажет только на те трудности, которые испытывают больные, а не он, доктор: «…В половодье и осенью в бездорожье все пункты моего участка, за исключением двух-трех, бывают совершенно или почти отрезаны от больниц, а фабрики моего участка, присоединившиеся к земской медицинской организации, за дальностью расстояния пользуются медицинской помощью далеко не в том размере, на какой они по праву могли бы рассчитывать…»

«…Бывают дни, – писал он Суворину, – когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина. И бабы с младенцами одолели».

В письмах этой поры нередко слышится раздражение, усталость, а иногда – просто крик отчаяния: «…Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры…»

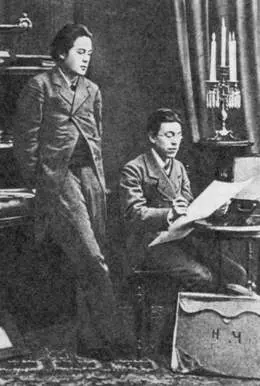

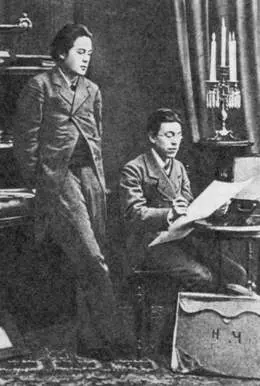

Антон Павлович и Николай Павлович (1881–1882)

Однако на основании подобных высказываний Антона Павловича делать вывод, что он разочарован в медицине и практической работе, по меньшей мере несправедливо. Через два месяца он напишет тому же адресату: «Летом трудно жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это».

Замечательный доктор Астров, которого трудно обвинить в нелюбви к больным или к своей профессии, откровенно раскрывает перед старой нянькой понятные любому человеку и вполне оправданные переживания: «…От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня не было свободного…»

Правда, в свое время (1905 г.) Г. П. Задера в серии статей обрушился на чеховских врачей, в том числе на доктора Астрова, именно за это признание, в пылу полемики расценив эти слова как отказ врача оказывать помощь нуждающимся.

По-видимому, было бы противоестественно, если бы неожиданный вызов к больному, да еще по дальней дороге в непогоду и ночью воспринимался врачом как приглашение к легкой и приятной прогулке.

Занимаясь медицинской деятельностью. Антон Павлович вел обычную жизнь врача-труженика, врача-подвижника. Сколько раз, когда он, не чувствуя страха, «ловил за хвост холеру» или спешил на вызов к ребенку, больному дифтерией, или считал пульс у тифозного больного – сколько раз он рисковал собственной жизнью, совершенно не думая о себе?

Это сказано не ради красного словца. В. В. Вересаев в «Записках врача» приводит страшные статистические данные: от заразных болезней умирало около шестидесяти процентов земских врачей; в 1892 году половина всех умерших земских врачей погибла от сыпного тифа.

Чехов не только рисковал собственной жизнью, но и сокращал ее, потому что нес эту неимоверную нагрузку тяжело больной человек, которому самому требовались покой и лечение.

Читать дальше