Разорвалась последняя нить, связывавшая нашу семью с дворянским прошлым. Помещения для жилья были нам предоставлены, но дети болели коклюшем, а тетя Эли Трубецкая должна была вот-вот родить.

Заведующий городской больницей доктор Никольский Алексей Ипполитович поступил, с современной точки зрения, прямо-таки удивительно. Узнав о предстоящем выселении, он сказал, что забирает тетю Эли в родильный барак, а всем детям с нянями предоставляет половину еще одного барака.

Мы поселились в двух совсем отдельных палатах, с коридором и прихожей. Всего детей было семь — Алексей и Еленка Бобринские, Гриша и Варя Трубецкие и я с двумя младшими сестрами, с нами вместе поселились тетя Саша и Нясенька, Кристина — няня Трубецких, Поля — их подняня и Маша — няня Бобринских. Барак считался заразным, и с нами нельзя было видеться. Моя мать и тетя Вера подходили к наружной двери, мы выбегали в сени и издали переговаривались с ними. Больничную еду нам носили в судках — жидкие супы, пшенные кулеши и хлеб.

Тетя Саша меня учила. Задачи мне казались невыносимо сложными, я их не понимал, тетя Саша толково объяснить не умела, я хлопал глазами, она злилась, а ее диктовки унылым голосом, зубрежка грамматики наводили на меня еще большую скуку.

Единственное интересное было смотреть в окно. На больничный двор приезжали в розвальнях мужики и бабы в ярко-оранжевых полушубках и тулупах, привязывали к коновязи лошадей, прямо под моим окном мочились и шли на прием к доктору Никольскому, вели или несли на руках своих детей, несли обернутые в тряпки предметы. Эти оранжевые полушубки и тулупы были куда красивее и добротнее нынешних дубленок. Выкрашенные краской, добытой из луковой шелухи, они запечатлены на нескольких акварельных рисунках в альбоме брата Владимира.

Нередко приходил доктор Никольский. Улыбаясь в усы, он частенько передавал нам свертки — крестьянские подношения — пышки, ватрушки, а иногда сало. Все это делилось нами по-братски… Очень его беспокоил Гриша, которого при воющем кашле словно выворачивало. С этого коклюша началась его астма, которой он страдал всю жизнь. Был он очень худ и бледен, но в далеком будущем астма спасла его от верной гибели, когда, оказавшись в лагере, он попал в слабосильную команду, а на общих работах мучился недолго и потому выжил.

Алексея вскоре выписали из больницы. Теперь среди детей я стал самым старшим. Болезнь переносил легко, но на улицу меня не пускали. Книг не было, и я изнывал от тоски.

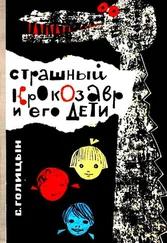

Доктор Никольский однажды спросил меня, как я себя чувствую. Я ответил, что очень скучаю без книг. На следующий день он принес «Крокодила» Корнея Чуковского.

Книга мне понравилась, я ее прочел за один день, но она явно не соответствовала моему кругозору. Дня три я читал ее вслух остальным детям, а потом попросил Никольского принести мне другую — потолще, посерьезнее и поинтереснее.

Прошло больше месяца. Я совсем выздоровел, и Никольский, к моему искреннему удовольствию, меня выписал.

В середине декабря моя мать пришла за мной, принесла мне валенки, теплую шапку и шарф. И мы с ней отправились по Павловской и Воронежским улицам, вышли в поле. Сквозь морозный туман виднелись красные корпуса Земледельческого училища. Я нес свои учебники и тетради, мать несла узелок моих вещей и рассказывала мне, кто живет в одной квартире с нами, как хорошо гулять по заснеженным полям, как она будет учить и читать мне вслух.

Богородицкое сельскохозяйственное училище было основано в 1898 году на средства государства и земства на землях Бобринских, в одной версте от города по дороге на Тулу. Были выстроены кирпичные здания: главный корпус трехэтажный с аудиториями и студенческими общежитиями, два двухэтажных с квартирами для преподавателей и еще два двухэтажных для служащих и для общежитий. Училище готовило агрономов среднего профиля, при нем были молочная ферма, фруктовый сад и рыбоводческие пруды, после революции спущенные. Училище считалось первоклассным благодаря преподавателям высокой квалификации, благодаря просторным помещениям и лабораториям, оснащенным новейшим по тому времени оборудованием.

К чести преподавателей, и в первую очередь директора Михаила Федоровича Арнольда, эта репутация продолжала сохраняться, несмотря на голод и разруху.

Он был сыном известного в свое время лесовода, основоположника убережения русских лесов Федора Карловича Арнольда, был интеллигентом в самом высоком смысле этого слова. Умеренный либерал, он хорошо усвоил, в чем состоит главная задача его жизни: вне зависимости от революции, честно трудиться на благо Родины, готовить таких же честных людей, которые, разъехавшись по стране, будут помогать крестьянам лучше возделывать землю, собирать обильные урожаи. А строительство социализма вряд ли он связывал с сельским хозяйством. Он был женат на дочери известного агронома И. А. Стебута — Наталии Ивановне. Ее никак нельзя было назвать ни дамой, ни барыней. Насыщенная идеями народничества, она одевалась нарочито просто, стригла волосы, ходила в сапогах, но, несмотря на такую оригинальность, все ее считали просто хорошей женщиной.

Читать дальше