«Неизвестно за что…» Это суждение такого же идеалиста «не от мира сего». Напротив, очень понятно и очень известно за что: за «неприспособленность», за несоответствие условиям и характеру жизни. Быть гонимым и изгоняемым (а впоследствии – прославляемым) – это судьба очень многих белинских. Что касается нашего Белинского, то пароксизм отчаяния, овладевшего было им («я совершенно опустился: все равно – вот девиз мой»), прошел скоро, и он, ровно через год после исключения из университета, писал своим родителям: «Я нигде и никогда не пропаду, несмотря на все гонения жестокой судьбы: чистая совесть, уверенность в незаслуженности несчастий, несколько ума, порядочный запас опытности, а более всего некоторая твердость в характере – не дадут мне погибнуть. Не только не жалуюсь на мои несчастия, но еще радуюсь им: собственным опытом узнал я, что школа несчастия есть самая лучшая школа. Будущее не страшит меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и, хотя с каким-то горестным чувством, вижу, что я ничего не сделал хорошего, замечательного, зато не могу упрекнуть себя ни в какой низости, ни в какой подлости, ни в каком поступке, клонящемся ко вреду ближнего…»

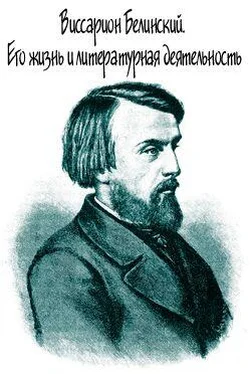

Глава IV. Начало литературной деятельности Белинского

В настоящей работе нашей, имеющей не критические, а биографические цели, мы не можем останавливаться на разборе литературных и общественных воззрений Белинского. Однако мы все-таки должны охарактеризовать их, и поэтому нам приходится сделать небольшой экскурс в сферу общих идей.

История умственного развития Белинского разделяется на три резко обозначенных периода. Первый период, литературным выражением которого явилась у Белинского его трагедия, заключается в «субъективно-нравственной» точке зрения, говоря выражением самого Белинского, в отвлеченной морализации, в «прекраснодушной войне с действительностью» (опять его выражение). Основная идея его трагедии – чисто моральная, и если тем не менее она имела общественный смысл, то это произошло не от намерений Белинского, а от свойств, присущих самому явлению. Белинский морализировал, но тем самым являлся обличителем крепостного права, противоречившего всякой морали. Мораль Ветхого Завета, запрещавшая убивать, красть, лжесвидетельствовать, желать дом, скот, имущество ближнего своего, была в большом противоречии с крепостной моралью, а основная заповедь Нового Завета – любить ближнего как самого себя – была прямым и резким осуждением этой в то время господствовавшей морали. Таким образом, отнюдь не выходя из роли морализатора, Белинский, вольно или невольно, явился протестантом против действительности. Этим заключилась первая фаза его развития.

Очень много хороших людей (а женщины – почти все) навсегда остаются на этой почве абстрактных нравственных идеалов, и все различие (иногда очень серьезное, но все-таки не основное, не принципиальное) между ними обусловливается теми отношениями, в которых они реализуют свои идеалы в действительности. Одни из них вырабатывают возможную при данных практических условиях программу личного поведения; другие истощаются в призывах к покаянию и к самосовершенствованию; третьи карают порок в лице того или другого порочного индивида, типа, класса; четвертые где-нибудь в укромном уголке культивируют добродетель в сообществе двух с половиной единомышленников; пятые прямо указывают на невозможность сближения между их идеалом и действительной жизнью и, опираясь на эту невозможность, отряхают прах от ног своих и отходят от нашей сутолоки и борьбы с сарказмом или с отчаянием, негодованием, проклятием, – следуя характеру и сообразно со своим темпераментом.

Нетрудно видеть, что эти тысячи различных путей, различных линий лежат все, говоря языком математики, в одной и той же плоскости. Человек должен идти направо, человек должен идти налево, он должен жить с людьми, он должен совершенствоваться в уединении, человек хорош, человек дурен, он – раб, он – царь, он – червь, он – бог, – все это совершенно различные речи, различные программы, различные пути и средства; но основание, корень корней их один и тот же: человек, личность, индивидуум, рассматриваемый не как часть великого целого и не как продукт жизни, а как самостоятельный нравственный мир, которому для того, чтобы мочь, нужно только захотеть. Все в этих теориях от личности исходит и к личности же возвращается. Человек дурен – что делать с ним? Убедить его, чтобы он стал лучше, зажечь в нем веру, укрепить его волю, возбудить его энергию, потрясти его сердце, очистить его душу и т. д., и т. д. – вот однообразно-разнообразные ответы всех индивидуалистов-моралистов. Ну, а если не хочется захотеть, как говорил Череванин Помяловского? Ну, а если я и рад бы в рай, да грехи не пускают? Если условия жизни, действующие в том же направлении, как и мои страсти, постоянно берут верх над моими добрыми намерениями?

Читать дальше