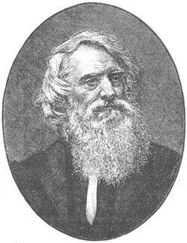

Если эта характеристика справедлива, то в лице Новикова мы имеем блестящее исключение. Обладая сравнительно небольшими средствами, он всегда брался за великие дела и, что всего важнее, никогда не останавливался на полпути. Начавши по обычаю свою карьеру офицером, он скоро оставил торную дорогу и принялся за издание сатирических журналов, из которых «Живописец» был лучшим не только в свое время, но и вообще вплоть до нашего времени. Переехав в Москву, Новиков немедленно же основал «Дружеское общество» и наводнил своими прекрасными изданиями читающую по складам Россию. Влияние его энергичной нравственной личности на людей было велико, он умел возбуждать преданность к себе, умел сплачивать вокруг себя самые разнообразные элементы, умел для каждого найти подходящее дело и привязать человека к этому делу на всю жизнь. Разумеется, он оказался опасным и, как таковой, был приговорен даже к смерти, но милостивая резолюция заключила его в крепость без срока.

На Карамзина, однако, Новиков особенного влияния не оказал, в чем, по моему мнению, виновата поверхностная, хотя несомненно даровитая натура нашего историографа. Сам Карамзин о Новикове отзывался так:

«Новиков в самых молодых летах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения, писал остроумно, приятно и с целью нравственною; издал многие полезные творения, например: „Древнюю Российскую Вивлиофику“, „Детское Чтение“, разные экономические учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его („Живописец“) напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых мартинистов, которые были (или суть) не что иное, как христианские мистики: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в ветхом и новом завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под именем масонства, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались ложи; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли немалые суммы на благотворения».

Из этих слов видно, как неглубоко понял Карамзин Новикова и его масонство, иначе бы он не говорил об унижении школьной мудрости, как об одном из пунктов программы своего учителя. Не школьная мудрость была ненавистна Новикову, а формализм образования, все равно как в самом масонстве он всегда недолюбливал те внешние знаки и обряды, которыми держались и разъединялись ложи каменщиков. Как масон Новиков мечтал о той утопии, которая тревожит людей и в наше время, – о чистом христианстве, таком то есть, каким оно завещано Христом и под чьим знаменем могли бы объединиться люди без различия национальностей и церквей. Наперекор духу своего времени Новиков был человеком в высокой степени религиозным; его поражала и мучила ненависть католика к протестанту и ненависть протестанта к православному. Создать единое христианское стадо было его конечной целью, оттого-то обряд формы так тяготил его. Но чтобы люди составили единое стадо – их надо просвещать, и Новиков потратил на это просвещение все свои силы, средства и жизнь. Карамзин (ему, заметим, было в 1785 году только 18 лет) не понял Новикова, а Новиков понял его и сразу нашел для него подходящее дело. Он предложил ему переводы разных иностранных сочинений по педагогике. Карамзин согласился, находя, что такое занятие для него очень полезно, так как выработает из него хорошего переводчика.

В результате появилось «Детское чтение».

«Детским чтением» Карамзин заведовал не один, а вместе с другом своим Петровым, личность которого нам неизвестна. Дмитриев говорит о нем довольно общо, подчеркивая преимущественно его «просвещенность» и «благородство сердца», но как жил, чувствовал этот просвещенный и благородный человек – мы не знаем. «Петров, – читаем мы у Дмитриева, – знаком был с древними и новыми языками; при глубоком знании отечественного слова одарен был необыкновенным умом и способностью к здравой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики и упражнялся только в переводах. Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей доли желчи, другой же угрюм, молчалив и подчас насмешлив; но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному, и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меншиковой башни, в старинном каменном доме».

Читать дальше