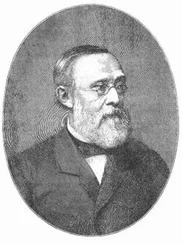

Наконец он прибыл в Самурский отряд, который расположился у укрепленного аула Салты. Осада этого укрепления продолжалась около двух месяцев (август и сентябрь). Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург.

В кавказских экспедициях врачам действующих отрядов приходилось работать под метким ружейным огнем горцев. Врачей очень часто ранили и убивали, поэтому на поле сражения невозможно было устроить правильные перевязочные пункты; раненым оказывалась только самая неотложная хирургическая помощь, а для операций отправляли в постоянные госпитали. Желая приложить этеризацию на поле сражения при больших операциях, Пирогов устроил при главной квартире отряда, находившейся вне линии обстрела, полевой лазарет. Этот крайне примитивно устроенный лазарет составляли несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых сверху соломой. Койками служили две длинные скамьи, сложенные из камней и покрытые тоже соломой; между ними были прорыты канавы для стока воды. На этих же камнях Пирогов со своими ассистентами делал операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях, в согнутом положении тела. В дни штурмов приходилось так работать более 12 часов в сутки. Под Салтами Пирогов имел случай провести 100 хирургических операций с эфирным наркозом. Все время осады Салтов Пирогов прожил в солдатской палатке, без пола.

Как военно-полевой хирург Пирогов оказался изумительно активным. В этот первый дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутаций, высказывая, что врач, уступающий из неуместного человеколюбия больным в желании сохранить раздробленные члены, “несравненно более повредит им и несравненно более потеряет больных, нежели сохранит рук и ног”. Относительно транспорта раненых, условия которого Пирогов нашел печальными, он, согласно данному поручению, стал испытывать пригодность для Кавказа алжирских транспортных средств: “сидеек” и “лежалок”, прикрепляемых с обеих сторон к седлам вьючных животных. Пирогов лично сопровождал один транспорт и пришел к заключению, что алжирские транспортные средства вполне пригодны на Кавказе, и что “сидейки” и “лежалки” заслуживают предпочтения перед ручными носилками. Знаменитого хирурга в бытность его на Кавказе живо интересовали его азиатские товарищи по профессии. Туземные врачи – гакимы – славились своим искусством лечить огнестрельные повреждения. Пирогов довольно подробно описывает их способы лечения. Осмотрев на обратном пути госпитали и военно-лечебные заведения Кавказа, он вернулся в Петербург.

Свои исследования и наблюдения в кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии: огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение; ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие – Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 – хлороформом.

Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий, на Кавказ – применение анестезирования на поле сражения – была достигнута с блестящим успехом. “С чувством внутреннего самодовольствия, – говорит он, – можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле”. Надежды Пирогова блестяще оправдались: маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий.

Вскоре после своего возвращения в Петербург знаменитый хирург получил приглашение к Великой княгине Елене Павловне, которую крайне интересовала цель его научной командировки на Кавказ. Вот как Пирогов описывает первую свою аудиенцию у Великой княгини и некоторые обстоятельства, случайно предшествовавшие этому, и свидетельствующие, с каким бюрократическим тупоумием относились высшие военно-административные власти к такому научному деятелю, как Пирогов.

Читать дальше