Тотчас по смерти епископа Коперник переехал в Фрауенбург и приступил наконец к исполнению своих обязанностей в качестве каноника. В это время ему было уже под сорок лет.

Вторая половина его жизни имела такой же беспокойный, деятельный характер, как и первая. Заметим, кстати, что старые биографы рисуют личность Коперника в не совсем правильном свете: отшельник, уединившийся от мира в своей башне, где и просидел всю жизнь, считая звезды и втихомолку обрабатывая свою систему, – вот впечатление, которое выносишь из биографий Гассенди и других. На деле он вовсе не был отшельником. Мы уже видели разносторонность его образования, широту интересов; внешняя жизнь его была также богата впечатлениями и треволнениями. Правда, он не был честолюбив, не добивался и не добился степеней известных, не хлопотал о карьере, не старался отличиться и выделиться, почти никогда не вмешивался в политику сам, по собственной инициативе… Но стремления к одиночеству у него не было; напротив, он любил общество, любил видеть «свет и коловращение людей», хотя и предпочитал роль зрителя роли актера. При жизни епископа никто не тянул силком его на политическую арену; позднее ему пришлось играть весьма видную роль в жизни Эрмеланда. Только в первые четыре года по смерти дяди он вел спокойную, однообразную жизнь во Фрауенбурге. Как и прочие каноники, он жил при соборе – довольно красивом и грандиозном здании, башня которого служила ему обсерваторией. Местность, окружающая Фрауенбург, очень живописна: с одной стороны море, с другой – обширная плодоносная равнина, усеянная полями, садами, рощами. Красивая местность, однако, не восполняла недостатка общества, и в своей книге Коперник с некоторой грустью отзывается о Фрауенбурге, как об «отдаленнейшем уголке земного шара». Впрочем, он не был вполне одинок: в числе его коллег нашлись образованные, даровитые люди, составившие тесный кружок, о котором мы еще будем говорить. Времяпровождение Коперника разделялось между мелочными обязанностями каноника и научными занятиями. Новая астрономическая система была им набросана в общих чертах уже в 1506 году, тотчас по возвращении из Италии. Это видно из посвящения к его книге, изданной в 1543 году, где он говорит: «Тидеман Гизе (епископ Кульмский, ближайший друг и единомышленник Коперника) часто уговаривал меня издать наконец эту книгу, которую я хранил у себя не девять только, а четырежды девять лет».

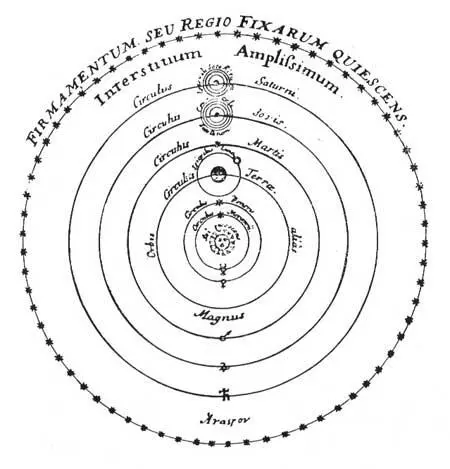

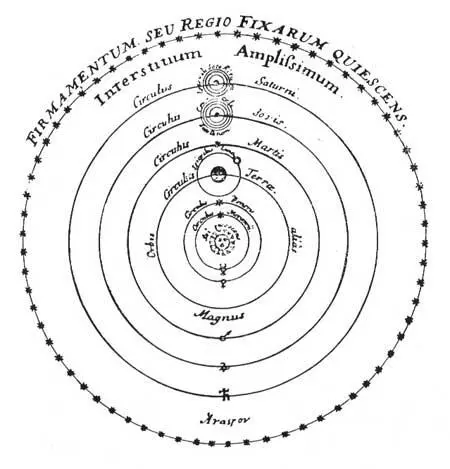

Система мира по Копернику (рисунок из старинного учебника астрономии)

О том же свидетельствует стихотворение Лаврентия Корвина, помещенное в виде предисловия к переведенному Коперником сборнику писем Симокатты. Тут, между прочим, упоминается об астрономических открытиях Коперника: «Он говорит о движениях Луны, Земли и планет и объясняет удивительными принципами устройство мира, изъясняя тайные причины вещей».

Но желание обработать свою систему во всех подробностях, а главное, соображения более политического свойства удерживали его от печатания. В частных беседах с друзьями он мог высказывать какие угодно идеи и встречать сочувствие со стороны кардиналов и епископов, но выступать печатно с системой, противоречившей, по мнению тогдашнего духовенства, христианским догматам, было небезопасно. Те же епископы и кардиналы могли притянуть новатора к ответу, как и было впоследствии с Бруно и Галилеем. У Коперника не было боевой жилки, как у Бруно и Галилея; великий фрауенбургский астроном был человек смирный, к тому же придерживался пифагорейского правила: наука – сокровище, которое не следует выставлять напоказ перед профанами; им могут и должны любоваться только избранные. Итак, он предпочитал сохранять свою систему in petto [1].

Тем не менее, слава его как замечательного астронома понемногу распространялась в ученом мире. Когда, в 1514 году, папа Лев X возбудил вопрос о реформе календаря и обратился к европейским монархам с просьбою привлечь к участию в этом деле сведущих людей – математиков и «астрологов», – в числе приглашенных оказался и Коперник, но отклонил приглашение, заявив, что для исправления календаря требуются такие точные вычисления времени обращения Солнца (то есть Земли по его системе) и Луны, какими он еще не обладает.

В 1516 году Коперник получил довольно важную должность управляющего имениями капитула и переселился в замок Алленштейн, в южной части Эрмеландской епархии. Обязанности управляющего состояли в надзоре за деятельностью городских чиновников и сельских старост, определении и взимании поземельной подати и других налогов, заботах о сдаче в аренду различных угодий, наблюдении за правосудием в подвластных капитулу городах и деревнях.

Читать дальше