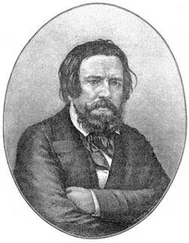

Вследствие этого последний был переведен в больницу Всех Скорбящих на Петергофской дороге, где пять месяцев боролся с ужаснейшими страданиями.

Его сильный организм долго противился влиянию болезни, но могучая фантазия оказалась в этом случае для него гибельной: во все время страданий мозг его работал с удвоенной силой и не давал ему ни минуты спокойствия, ни минуты благодетельного сна. Несмотря на такие страдания, память его настолько сохранилась, что он узнавал посещавших его друзей, расспрашивал об отсутствующих, чертил рисунки на стенах своей комнаты. Порою на него находило бешенство, и тогда он видел перед собой чудовищные сцены и образы; порою он воображал себя богачом, развивал перед собравшимися друзьями грандиозный проект превращения Васильевского острова в Афины, столицу искусства, с дворцами, садами, статуями и пантеонами…

По городу ходило много различных догадок и сплетен по поводу причин, повлекших за собой болезнь Федотова. Многие думали, что тут не обошлось без участия романических причин, и в подтверждение этого указывали на то, что перед тем как окончательно заболеть, Федотов часто упоминал какую-то Юлию, «все Юлия да Юлия», но мы знаем, что причиной его болезни была вовсе не «Юлия», а страшный, упорный труд и постоянная борьба с тяжелыми материальными обстоятельствами.

Дней за десять до своей смерти Федотов пришел в себя; но эта видимая поправка не обманула опытных докторов, так как у Федотова ко всему прибавилась еще и водянка, быстро развившаяся и вконец подорвавшая силы нашего художника. Да и сам Федотов не верил в благоприятный исход, когда поручил своему верному другу-денщику Коршунову, ухаживавшему за ним во все время его болезни, дать знать своим друзьям, Дружинину, Лебедеву и Бейдеману, что он перед смертью желает с ними проститься. Но, к несчастью, эти лица не поспели вовремя и приехали тогда, когда Федотова уже не было в живых. Причиной такого опоздания было то, что служитель, которому Коршунов доверил это поручение, получивши от него на водку, вместо того чтобы отправиться по назначению, попал в ближайший кабак, а оттуда, за буйство, – в участок, где и просидел целый день, и только на следующий мог исполнить данное ему поручение.

Федотов умер на руках своего верного Коршунова 14 ноября 1852 года.

Через четыре дня, 18 ноября, по Петергофской дороге тянулась погребальная процессия, сопровождаемая огромной толпой друзей, художников, профессоров Академии и бывших однополчан покойного.

Над гробом никто не плакал, кроме старого денщика Коршунова, который потерял в умершем художнике не столько доброго барина, сколько человека, к которому он был привязан как к лучшему другу, с которым он жил душа в душу в продолжение более пятнадцати лет, которому он в продолжение этого времени более чем бескорыстно служил.

Но если над гробом слез никто не проливал, то каждый сознавал всю огромность понесенной потери, ибо Федотов был тогда единственным и первым представителем того национального направления в русской живописи, которое теперь, спустя сорок лет после его смерти, завоевало себе не только право гражданства, но стало единственно возможным и понятным для всех, кому только дороги судьбы русского искусства.

Федотов погребен на Смоленском кладбище, недалеко от большой церкви и в десяти шагах от могилы знаменитой русской артистки В. Н. Асенковой. Над его могилой стоит мраморный памятник, сооруженный на пожертвования его ближайших друзей и почитателей.

У Федотова после его смерти остались старик-отец и две сестры. Все трое жили в то время в городе Ростове, Ярославской губернии, и существовали, кроме скудного пенсиона старика-отца, на средства, добываемые одной из сестер, работавшей надзирательницей в богоугодном заведении. О том, что сталось с ними потом, мы никаких указаний не нашли.

Так жил и умер человек, про которого можно сказать, что он был живым олицетворением самого страшного, упорного труда, живым носителем правды и образцом для будущих русских художников. Он первый проторил для них ту дорогу, по которой так плавно и величаво, несмотря на множество препятствий, едет колесница русского национального искусства! И пусть пример Федотова, его горячее искание правды и новых путей для искусства вдохновляют и дальше ту плеяду прекрасных художников, которыми русское искусство и общество по справедливости могут и должны гордиться!

Федотов П.А. «Свежий кавалер, или Утро чиновника, получившего первый орден» 1846

Читать дальше