Германия запоздала с созданием воздушно—десантных войск, но все—таки оказалась впереди Великобритании, Америки и своего восточного союзника — Японии. Как это ни удивительно, но возможности этого нового рода войск первыми оценили два относительно отсталых в военном отношении государства: Италия и Советский Союз. Первый эффективный парашют с автоматическим раскрытием

[3] Автоматически раскрывающиеся парашюты (англ. static—line) — необходимое снаряжение для массовых выбросок десантников. Парашюты с индивидуальным раскрытием требуют относительно больших высот, а также более опасны и не могут обеспечить высокой кучности приземления. Обучение индивидуальным прыжкам также сложнее и опаснее. — Прим. авт.

был разработан в Италии в 1920–х гг., а Советская Россия продемонстрировала успехи своих воздушно—десантных частей в начале 1930–х гг.

[4] Днем рождения советских воздушно—десантных войск считается 2 августа 1930 г, когда на войсковых учениях под Воронежем впервые на парашютах было выброшено небольшое десантное подразделение. — Прим. ред.

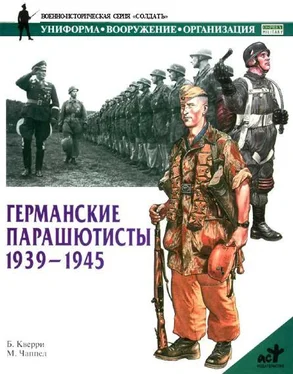

Парашютисты из расчета станкового пулемета MG34 на учениях. Обратите внимание на съемные ленты красной материи на касках, закрытых серовато—зелеными чехлами (540/419/19).

Первоначально советские методы выброски десанта были несовершенны. Парашютисты покидали тихоходный АНТ–6 через отверстия в потолке фюзеляжа, осторожно проползали вдоль крыльев и затем группами покидали машину и разом выдергивали вытяжные шнуры. При таком методе трудно было сохранить порядок, но все—таки он позволял добиться высокой кучности в зоне приземления, особенно если самолет мог снизить скорость почти до 100 км/час! При такой полетной скорости внезапность была трудно достижима, а сама воздушная машина становилась уязвимой для огня противника, даже вооруженного только ручным оружием.

Основным транспортным средством, использовавшимся в ходе парашютных операций, был трехмоторный Юнкерс Ju. 52/3m — старая универсальная ≪рабочая лошадка≫ люфтваффе. Эти самолеты выпускались вразличных модификациях. Они иcпользовались как для транспортировкипарашютистов, вмещая от 12 до 18 десантников, так и для буксировки планеров. При крейсерской скорости 200 км/час эти самолеты имели дальность полета до 1000 километров на высоте 5500 метров (Ганс Оберт).

Тем не менее, немецкие военные теоретики оценили возможности, которые обеспечивает атака парашютистов, и стали размышлять, как внедрить этот род войск у себя. Хотя по условиям Версальского договора Германии и было запрещено разрабатывать новые виды вооружений, в период Веймарской республики и в начале правления Гитлера немцы активно использовали возможности для обучения войск, которые предоставлял им Советский Союз.

Вполне возможно, что немецких военных специалистов заставила задуматься насмешливая фраза, которую обронил советский маршал авиации Михаил Щербаков, беседуя с французским маршалом Петэном во время посещения укреплений линии Мажино: «Такая крепость скоро может стать ненужной, если потенциальный противник… выбросит на нее парашютный десант». [5] Такой разговор действительно состоялся, но его участниками были комкор Василий Владимирович Хрипин и генерал Гамелен. Хрипин описал свою беседу с Гамеленом в своих записных книжках, которые хранятся у Артема Захаровича Анфиногенова. «Маршала Щербакова» в советской авиации никогда не существовало. — Прим. науч. ред.

Для посадочного десантирования использовался планер DFS–230. Он имел размах крыльев 20,9 м при длине фюзеляжа 11,3 м. Планер мог вместить восемь человек с полным снаряжением. В крыше пассажирской кабины имелся люк, приспособленный для установки турельного пулемета MG15. При спуске такой планер представлял собой крупную и легко уязвимую цель; к тому же существенную опасность представляли возможные аварии при посадке, в которых десантники получали травмы и даже погибали. Достоинством использования планеров было то, что каждый из них мог доставить в точку высадки сразу целое отделение солдат с необходимым снаряжением и оружием (Ганс Оберт).

Читать дальше