Иван Ильич Вавилов, отец С. И. Вавилова, в период первой мировой войны.

Дед С. И. Вавилова со стороны матери — Михаил Асонович Постников.

Одно из следствий этой ненасытной страсти — возникновение интереса к истории науки. Пройдет много лет, и рано приобретенное умение находить старинные издания и отбирать из них наиболее важное, существенное, вообще его знание книг очень поможет Сергею Ивановичу в проведении ряда фундаментальных исследований по истории естествознания и физики, в руководстве издательской деятельностью Академии наук.

С большим увлечением Сергей Вавилов занимался также домашним изучением языков, которых не преподавали в училище: вначале итальянского, затем и латинского. Правда, изучать второй язык было и просто необходимо: чтобы получить нормальный аттестат зрелости и иметь право держать экзамен в университет.

Со свойственными Вавилову добросовестностью и стремлением к фундаментальным знаниям юноша так капитально изучает латынь, что впоследствии читает в оригинале и свободно переводит на русский язык написанные на этом языке сочинения М. В. Ломоносова, И. Ньютона и других ученых.

Учеником последнего класса коммерческого училища Сергей Вавилов достает и читает в первом издании «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина.

В своих воспоминаниях он так описывает это событие:

«Сами мы в это время читали… Маркса и Энгельса, Бебеля и Дицгена, эмпириокритические сочинения Карстаньена, [3] Фр. Карстаньен — немецкий философ-идеалист, ученик Р Авенариуса.

Луначарского. Я в 1909 г. купил „Материализм и эмпириокритицизм“ В. Ильина, на книжке даже сохранились мои пометки того времени».

Книга произвела на Вавилова огромное впечатление. Это было его первым знакомством с трудами Ленина.

И вот коммерческое училище закончено. Круг интересов определился.

В многообразий духовного мира вырисовалась и главная цель жизни — физика. Надо добиваться ее.

Наступает осень 1909 года. Сергей Вавилов отдается целиком главному влечению. Выдержав успешно дополнительный экзамен по латинскому языку, он поступает на первый курс физико-математического факультета Московского университета.

Начинается новая страница жизни.

Глава III

ПРОФЕССОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

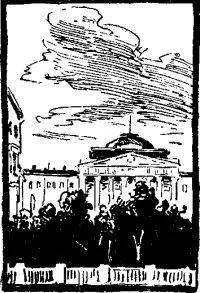

Когда Вавилов с трепетом переступил впервые порог старейшего и славнейшего университета страны, он был поражен атмосферой царившей там духовной свободы и товарищества, связывающего студентов и их преподавателей.

Потом он понял, откуда эта атмосфера. В известном смысле она явилась следствием той недолговременной победы, которую одержала русская вузовская интеллигенция в 1905 году. Напуганное размахом революции, проникшей и в стены высших учебных заведений (в Московском университете, например, впервые за всю его историю в аудиториях на сходках встретились студенты и рабочие), царское правительство было вынуждено восстановить так называемую автономию высшей школы. Она заключалась в праве университетов самим выбирать свое руководство: ректоров, проректоров, деканов и так далее. Свободно избранным коллегиям вверялось сохранение порядка в стенах вуза. Когда-то, а именно до вступления на престол Александра III, подобная автономия в Московском университете существовала. «Москва жила своей жизнью, — писал Владимир Гиляровский, — а университет — своею». Устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию. И вот она вводилась снова…

Питомник знаний, заложенный еще М. В. Ломоносовым, переживал пору своего расцвета. Вавилову и его товарищам по занятиям посчастливилось попасть в него в самое хорошее время.

Превосходен был профессорско-преподавательский состав университета. На всех факультетах и отделениях читали лекции и вели практические занятия крупнейшие ученые того периода. Первокурсник сразу попадал под обаяние блестящего лектора-математика Б. К. Млодзеевского. Другой математик, Д. Ф. Егоров, читал не так блестяще, зато глубже. В те годы начал свою творческую деятельность основатель московской школы алгебраистов Н. Н. Лузин. Механика была представлена Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным. На яркие лекции по астрономии В. К. Цесарского сбегались студенты всех факультетов. Его старшими помощниками были С. Н. Блажко и ученый-большевик П. К. Штернберг, имя которого впоследствии было присвоено Государственному астрономическому институту при Московском университете. В 1907–1908 годах этот помощник Цесарского под видом изучения аномалии силы тяжести с группой товарищей делал съемку улиц Москвы для целей будущего вооруженного восстания.

Читать дальше