1 ...5 6 7 9 10 11 ...162 Как вспоминалось потом и самой Ахматовой, и тем немногим ее ташкентским друзьям и знакомым, которым она успела прочесть пьесу, она была предвидением и литературным. До Ионеско и Беккета в ней были предвосхищены и суть, и сценическая форма театра абсурда. Абсурд сбывшихся бредовых видений начинал (хотя и очень медленно и постепенно) рассеиваться, и тогда за реальностью осуществившегося в жизни фантастического сюжета проступила художественная новизна пьесы. За древневосточным названием и мистериальной ее формой Ахматова увидела и то новое, что роднило ее с рождавшимся у нас на глазах и до нас доходившим новым европейским театром. Ей захотелось вернуть сгоревший почти за двадцать лет до того текст. Но и короткие свои стихи она почти никогда не помнила, а такой длинный текст тем более. А Надежда Яковлевна Мандельштам, Раневская и другие ташкентские слушательницы пьесы могли только удостоверить, что производимые Ахматовой опыты восстановления отдельных частей пьесы не имеют почти ничего общего с тем, что было написано в Ташкенте» (Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 499–500).

Замечание Вячеслава Всеволодовича Иванова о том, что близкие Ахматовой люди как—то вовлекались в магический круг ее пророчеств, подтверждается многими фактами, в том числе литературными.

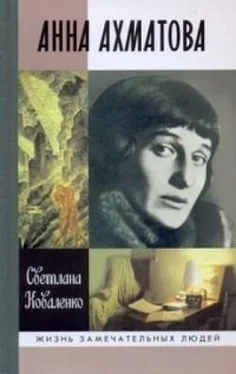

Не только предчувствие, но и прямое видение событий проявилось в обращенных к Ахматовой стихах ее близкого друга Осипа Мандельштама. В пору Серебряного века интуитивизм в поэзии нередко определял зрительность образного ряда произведений. Как—то они были в Царскосельском вокзале и Мандельштам увидел через стекло кабины, как она говорила по телефону. Ахматова вспоминает (Анна Ахматова: pro et contra. Антология. В 2 т. / Сост., вступ. ст., прим. С. Коваленко. СПб., 2001, 2005. Т. 1. С. 808):

«Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строчки —

Черты лица искажены

Какой—то старческой улыбкой.

Ужели и гитане гибкой

Все муки Данта суждены».

В то время еще ничто не предвещало страшного будущего «царскосельской веселой грешнице», одной из «красавиц тринадцатого года», и только сам Мандельштам уже бредил Данте, обдумывая свои «разговоры» о нем. А вот уже в эпоху тревог и приближающихся катаклизмов он писал:

Я не искал в цветущие мгновеньяя

Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,

Но в декабре торжественное бденье —

Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года

Все потеряли мы, любя:

Один ограблен волею народа,

Другой ограбил сам себя…

Когда—нибудь в столице шалой,

На скифском празднике, на берегу Невы,

При звуках омерзительного бала

Сорвут платок с прекрасной головы…

(Кассандра)

Поэт всегда живет не только в реальном мире, но и в зазеркалье, и с ним чаще, чем с другими, происходит вроде бы необыкновенное. Внучка Николая Николаевича Пунина, Анна Каминская, приводит одну из запомнившихся ей «роковых случайностей», связанных со смертью Владимира Георгиевича Гаршина, некогда близкого друга Ахматовой. Обстоятельства их разрыва, глубоко оскорбившие Ахматову, до сих пор до конца не прояснены, однако они много лет не виделись, и Ахматова не захотела проститься с ним после его кончины.

«В. Г. Гаршин умер в 1956 году, – рассказывала Каминская. – Однажды утром Анна Андреевна опустила руку за брошкой в бочонок—коробку, где она у нее лежала. Она постоянно пользовалась большой темной брошкой… Там же, в бочоночке, лежала и вторая ее брошка, маленькая, с темным лиловым камнем. На камне высоким рельефом была вырезана античная женская головка. Камень был в простой металлической оправе с прямой застежкой, работа конца XIX века. Эта брошка носила название „Клеопатра“ и надевалась довольно редко. Я знала, что эта брошка – подарок Анне Андреевне от Гаршина, она ее хранила как память о нем. В то утро Анна Андреевна вынула из бочонка „Клеопатру“ и вдруг спросила меня: „Ты ее не трогала?“ – „Нет, Акума“. …Она взволнованно смотрела на брошку – камень треснул сквозной трещиной прямо через лицо головки.

Через несколько дней Анна Андреевна узнала о смерти В. Г. Гаршина – он умер 20 апреля, и это был тот день, когда она увидела трещину на камне» (Попова Н., Рубинчик О. Анна Ахматова и Фонтанный дом. СПб., 2000. С. 104).

В таких случаях Ахматова говорила «Со мной всегда так».

Общавшийся с Ахматовой в последние годы ее жизни ленинградский литератор Игнатий Ивановский, ученик ее близкого друга поэта и переводчика Михаила Лозинского, вспоминает:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Анна Ахматова - Бег времени [сборник]](/books/30703/anna-ahmatova-beg-vremeni-sbornik-thumb.webp)