Вот тогда я решил стать командиром Красной Армии со звучным званием «майор». Позже на курточку мне мама пришила голубые петлицы с двумя темно-вишневыми «шпалами», которыми я очень гордился.

Надо отдать должное коммунистам, которые всю свою пропагандистскую мощь еще в предвоенные годы направили на создание привлекательного образа Красной Армии, Военно-Морского Флота и Военно-Воздушных Сил.

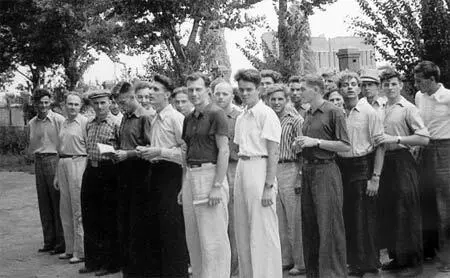

Миллионы подростков мечтали служить в армии, осваивали воинские навыки в пионерских лагерях, ОСОВИАХИМе, аэро- и морклубах. Я помню, как перед самой войной почти все мальчишки выпускного класса, в котором училась моя тетя Нина, поступили в военные училища. Помню, как они приходили к нам, щеголяя новенькой красивой формой. Один из них, Леня Агеев, во время войны стал Героем Советского Союза. Он уничтожил в воздушных боях множество немецких самолетов и вошел в летопись Отечественной войны. С какой завистью я смотрел тогда на его красные кубики в голубых петлицах и был совершенно уверен, что таким когда-то буду и я. Правда, еще больше мне нравилась морская форма.

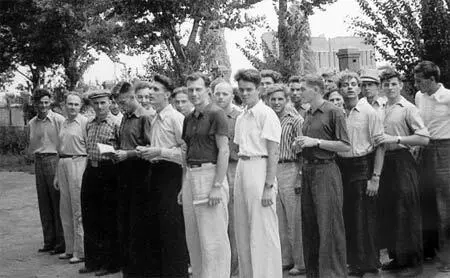

Будущий Герой Советского Союза Леня Агеев с моей тетей Ниной Сосновой. Одесса 1940 г.

Даже война с немцами, когда мне, пацану, пришлось увидеть не только внешнюю, но и ее обратную сторону, не смогла рассеять героический ореол нашей родной Армии.

Армия пользовалась в народе уважением, граничащим с любовью. И дело, конечно, было не в форме, которая так нравилась молодежи. У войск НКВД форма была даже более яркой. Поэтому, как мне кажется, армию любили как бы в пику карательным органам. Уважительным отношением к армии люди бессознательно компенсировали бессильный страх и ненависть свою к тем, кто по ночам увозил в черных воронках родных и близких. В этом, по-видимому, тоже заключался источник любви к довоенной Красной Армии. К тому же, как известно, она первой приняла на себя удары сталинских репрессий.

* * *

Преддипломная практика проходила в г. Запорожье на радиозаводе. Позже он станет известным на всю страну своими автомашинами «Запорожец». Тогда же это был один из номерных заводов, выпускающих оборонную продукцию.

Дипломное проектирование я осуществлял на радиотехническом заводе (п/я 165) в Харькове. Он находился около так называемого «конного рынка», а потому среди нас, студентов, фамильярно назывался «конным заводом».

Строевые занятия военной подготовке. 1952 г.

Тема дипломного проекта называлась бесхитростно и просто: «Колхозный радиоузел КРУ-200». Так же просто и прямолинейно я его и выполнил: из типовых проектов колхозных радиотрансляционных узлов взял схему и просчитал ее по ламповым характеристикам. Компоновку, устройство и внешнее оформление позаимствовал с собственного трофейного радиоприемника «Минерва».

Несколько смущала приземленность назначения моего дипломного проекта: никаких красивых слов типа «радиолокационная аппаратура», никаких таинственных деталей типа «клистрон», «магнетрон», никаких закрытых комнат для проектирования. Не было и неизбежных в таких случаях «прошнурованных, пронумерованных и скрепленных сургучной печатью» тетрадей.

Но зато была полная свобода в использовании рабочего времени и свободное посещение завода. А там, в лаборатории, к которой меня приписали, мой дипломный проект никого не волновал. У них были свои заботы, свои планы, свои сроки и свои неприятности. Чем меньше я там бывал, тем им было спокойнее. Я даже фамилию руководителя своего дипломного проекта не помню. Думаю, и он меня вряд ли помнил.

Во время преддипломной практики и дипломного проектирования произошло несколько событий, нарушивших спокойное течение моей заводской жизни.

В начале апреля 1955 года всех ребят нашего курса, прошедших курс обучения на военной кафедре, вызвали в отдел кадров института и выдали бланки анкет, в которых было множество вопросов биографического характера, но были и некоторые вопросы, повергшие нас в смятение. Требовалось ответить, не служили ли мы в муссаватистских и дашнакских организациях, белых армиях, не принимали ли участие в антипартийных оппозициях. И был уж совсем непонятный вопрос об участии в белорусско-толмачевской группировке.

Читать дальше