Крепостнические отношения и порядки все более подчиняли себе русский черносошный Север. Введение Петром подушного оклада усилило расслоение крестьянства. Платить теперь должны были все, исходя из численности населения, занесенного в ревизские списки, включая стариков, калек и только что родившихся младенцев. Крестьяне должны были вносить подушные за «бобылей», умерших и беглых впредь до новой ревизии. Если раньше облагался «двор», т. е., по существу, хозяйство, то перенос обложения на «душу» привел к тому, что тем, у кого было много земли и мало душ, было легче управиться с податью, чем «многодушным» и малоземельным.

Феодально-крепостническое государство стремилось сравнять положение поморов с крестьянами остальной крепостной России и тормозило экономическое и культурное развитие Севера.

В середине XVIII века были приняты решительные меры к ограничению крестьянской торговли и свободного распоряжения черносошных крестьян землей.

Беломорский север в это время начинает приходить в упадок. Морская торговля Архангельска в значительной степени переходит к Петербургу, и только неугомонные промысловые суда поморов по прежнему бороздят просторы северных морей.

* * *

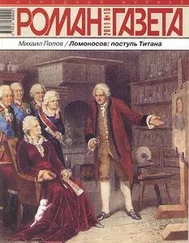

Долгое время появление такой исполинской фигуры, как Ломоносов, приход его с далекого Севера казались почти чудом. В 1885 году историк М. П. Погодин говорил: «Кому вспадет на ум, кто бы мог когда-нибудь вообразить, что продолжать дело Петрово… предоставлено было судьбой простому крестьянину, который родился в курной избе, там, там, далеко в стране снегов и метелей, у края обитаемой земли, на берегах Белого моря, который до семнадцатилетнего возраста занимался постоянно одною рыбною ловлею, увлекся на несколько времени в недра злейшего раскола и был почти сговорен с невестою из соседней деревни». [21] М. П. Погодин. Воспоминание о Ломоносове в торжественном столетнем собрании Московского университета 12 января 1855 года, «Известия Ак. наук по отд. русск. яз. и словесности», т. IV, СПб., 1855, стр. 70.

Ломоносов, «рожденный под хладным небом северной России», как выразился о нем Карамзин, [22] Н. Карамзин. Пантесы российских авторов, ч. 1, тетрадь 4, М., 1803.

представлялся непостижимым, таинственным метеором, осветившим полярную ночь, неповторимым избранником, одной из тех «исключительно счастливо сложенных натур, какие по неизведанным причинам от времени до времени появляются в человечестве» (В. Ключевский).

И если так говорили историки, то с еще большим правом, казалось, мог воскликнуть поэт Некрасов, что Ломоносов

Однако Ломоносов родился не в курной избе, а тогдашний Беломорский север, как мы видели, отнюдь не был забытым и безотрадным краем.

На вольном Севере находили себе простор русская даровитость, находчивость и изобретательность, не связанные обезволивающим крепостным правом. Над северным крестьянином не висела власть мелкого землевладельца, служилого вотчинника или помещика.

И хотя крестьянский «мир» испытывал общий гнет феодально-крепостнической системы, все же он развивался с большей самостоятельностью, давал выход личной инициативе и предприимчивости.

Позднее, отвечая на эти общеизвестные слова Некрасова, Г. В. Плеханов говорил, что «архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле. Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был, именно, архангельским мужиком, мужиком -поморцем, не носившим крепостного ошейника». [23] Г. В. Плеханов Соч., т. XXI, М.—Л., 1925, стр. 141.

Ломоносов развивался под воздействием сложных и многообразных народных традиций. Еще у себя на родине он встретился со многими противоречиями, вызванными как общими условиями культурно-исторического развития России, так и обстановкой, сложившейся в его время на Севере. Не скудость «безотрадного, бедного впечатлениями и воспитанием детства» окружала его, как писал известный этнограф С. В. Максимов, а разнообразие и пестрота, беспокойство мысли, творческое волнение, любознательность и предприимчивость.

Но в то же время было бы неверно утверждать, что Ломоносова целиком создала, «выпестовала» какая-то обособленная «областная культура», возникшая или отстоявшаяся на Севере.

Творческую личность формирует совокупность культурно-исторических условий развития всего народа. Наш Север всегда был восприимчив к культурным веяниям, шедшим из всего Московского государства. Культурная жизнь Севера была неразрывной частью общерусской культуры.

Читать дальше