«критические температуры» их настоящим именем: точками Менделеева?

Приближалось время возвращаться в Петербург, в ту же лабораторию с пустыми шкафами, которую он так недавно покинул. По существу ее надо было оборудовать и отстраивать заново…

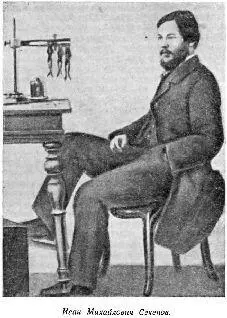

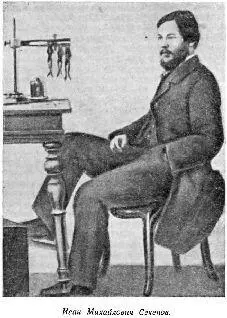

А у его друга, молодого физиолога Ивана Михайловича Сеченова, не было даже и такой зацепки в жизни, как собственная лаборатория. Друзья хлопотали о кафедре для него в Московском университете. Но все хлопоты были пока безуспешны. Кафедра физиологии в этом университете была свободна, и профессор Иноземцев предложил Сеченова в качестве ее руководителя, но достопочтенный профессор Анке заявил на заседании ученого совета университета, что, как ему доподлинно известно, Сеченов занимается не физиологией, а психологией, и потому эта кафедра ему не по специальности. Предложение Иноземцева было отклонено. А у профессора Анке был, разумеется, припасен свой кандидат на эту кафедру – профессор Эйнбродт…

Действительно, Сеченов, в числе других проблем естествознания, интересовался и психологией. Но, ссылаясь на это, профессор Анке вел заведомо нечистую игру – физиология была главным интересом Сеченова. Волновавшие его идеи находили горячий отклик у Менделеева. Сеченов стремился ввести в науку о живом объективные методы исследования.

В Гейдельберге, например, он исследовал собственное свечение тканей глаза – флюоресценцию. Ему удалось усовершенствовать способ определения газов, растворенных в крови. Это пона-

добилось ему для изучения влияния на организм острого алкогольного отравления.

С любимой идеей Сеченова о единстве жизненных процессов, о материальном единстве мира, Менделеев связывал задачу естественного расширения границ химии. Он принимал близко к сердцу успехи Сеченова в выяснении химического характера газообмена в тканях живого тела.

О присоединении к этому кружку третьего сочлена – химика и музыканта Александра Порфирьевича Бородина – мы узнаем из его письма к матери. Мы приводим выдержку из него, так как оно сообщает некоторые штрихи, характеризующие тамошнее окружение друзей.

«Русские здесь разделяются на две группы,- писал Бородин из Гейдельберга, – ничего не делающие, то-есть аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, то-есть штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедом и по вечерам. Я короче всех сошелся, конечно, с Менделеевым и Сеченовым – отличным господином, чрезвычайно простым и очень дельным. Общество же немцев невыносимо до крайности: чопорность, сплетни ужасные… Общество немецких студентов еще противнее… Представьте себе, что все они разделены на партии, из которых каждая имеет своего наибольшего – сениора. Студенты разных партий отличаются костюмами и цветами: у одних фуражки желтые, у других – красные, у третьих – белые и т. д. Кроме того, у каждого студента шелковая перевязь через плечо; у сениора шляпа треугольная; фасоны фуражек самые курьезные! Прибавьте к этому еще ботфорты престранной формы, и вы будете иметь понятие о костюме немецкого студента. По воскресеньям студенты пьянствуют, и редкая неделя проходит без дуэли; повод всегда один и тот же: один студент назовет другого «думмер юнге» [14]. И это ведется с незапамятных времен. Вот консерватизм-то! Дуэли эти, впрочем, ограничиваются всегда пустяками: одному раскроят лоб, другому порежут физиономию – и только. Все сходки их сопровождаются кучей формальностей, самых нелепых, которые, однако, всегда используются с точностью.

Город имеет увеселения: театр и концерты симфонического общества. На одном из этих концертов мне удалось быть. Музыка очень порядочна. Но театр – это просто чорт знает что такое. Кроме двух или трех персонажей, остальные никуда не годятся. Но пьеса, которую я видел, воистину удивительная. Трудно выдумать что-нибудь бессмысленнее. А немцы сидят и восхищаются…»

Друзей тянуло в Россию. Менделеев мечтал об этом нетерпеливо. В милой сердцу родной стране есть свои собственные научные центры, лучше Гейдельберга. Но передовая русская наука не встречала поддержки со стороны правящих верхов.

«В России плохо заниматься наукой…» – так начиналось письмо на эту тему, которое Менделеев отправил из Гейдельберга на имя попечителя Петербургского учебного округа. Он называл и разбирал в своем письме и причины этого: «Недостаток во времени и недостаток в пособиях, необходимых при занятиях».

Читать дальше