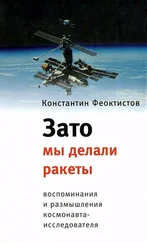

С выбором схемы приземления связана смешная история с липовой информацией о схеме посадки Гагарина. Кому-то (возможно, ВВС и спортивному комиссару авиационной федерации: людям, которые крутились около дела, важно было зарегистрировать результат) показалась противоречащей правилам регистрации рекордов в авиационных полетах такая схема посадки, и уже после полета Гагарина было объявлено, что он приземлился внутри спускаемого аппарата. Зачем было врать? Грустно и стыдно. Тогда же было объявлено, что ракета поднялась со стартовой площадки вблизи Байконура (были названы координаты), поселка километрах в 150–200 севернее фактической точки старта, располагавшейся неподалеку от станции Тюра-Там. Опять унизительная ложь. Зачем? Умникам из начальства показалось недопустимым рассекречивать местоположение стартовой площадки первой межконтинентальной ракеты. По технической неграмотности они не знали, да и не хотели знать, что трасса выведения (не проходящая через Байконур) является секретом Полишинеля. Она легко вычисляется по наблюдениям. Но с тех пор мы делали вид, что все в порядке, что это просто космодром называется «Байконур», забыв о том, что сами назвали координаты поселка Байконур в качестве точки старта первого корабля.

А в 1964 году корабль «Восход» уже имел систему мягкой посадки, и космонавты приземлялись в корабле. Это объясняется тем, что к тому времени Ткачеву и Северину удалось отработать парашютно-реактивную систему и были созданы кресла с амортизацией. Этой работой занимались параллельно с запусками «Востока».

Но прежде чем должна была начать функционировать система посадки, срабатывала тормозная двигательная установка, импульс которой должен был переводить корабль с орбиты на траекторию спуска. Двигатель этот был создан на соседнем предприятии под руководством Исаева. А вот способ ориентации, с помощью которого корабль должен быть выставлен так, чтобы импульс тормозного двигателя был направлен против направления полета, предстояло еще найти. Задача сводилась, по существу, к отысканию в полете местной вертикали и направления полета. Оптические датчики горизонта, подобные тем, которые были применены для лунных аппаратов, здесь не годились: момент ориентации мог попасть на время, когда корабль находится в тени Земли. Поэтому решено было применить инфракрасный построитель вертикали, датчики которого фиксировали границу между холодным космосом и теплой Землей. После определения вертикали, а следовательно, и плоскости горизонта, с помощью специального гироскопического прибора (гироорбитанта) отыскивалось направление полета. Придумано было, казалось бы, неплохо, но возникли сомнения в надежности системы: приборы были новыми и очень деликатными, и к тому же построителю вертикали предстояло работать в вакууме.

Поэтому для подстраховки решили добавить к ней очень простую, но надежную солнечную систему ориентации. Идею, кажется, предложил Игорь Яцунский, и ее активно отстаивал Молодцов. Идея заключалась в следующем: так подобрать время старта и положение орбиты на спусковом витке, чтобы в нужный для выбранного места посадки момент торможения направление на Солнце хотя бы приблизительно совпадало с нужным направлением тормозного импульса (но знать, конечно, это направление в данном полете надо было точно). Тогда правильную ориентацию корабля можно было бы обеспечить с помощью простого солнечного датчика и в нужный момент запустить двигатель. Это был классический пример резервирования даже не отдельного прибора, а целой системы. Поскольку новых систем еще никто не делал, то мы стремились резервную систему (если хватало изобретательности и возможностей) сделать по принципиально другой схеме. В вопросе резервирования мы резко расходились с Королевым — по подготовке и по мышлению он был типичный ракетчик. «Какое резервирование? Кто вам позволил? Понятно, почему у вас вечно дефицит массы!» Но мы с ним по этим вопросам и не советовались — брали грех на душу.

Инфракрасная система отказала на первом же пуске беспилотного корабля. Сложный высокооборотный механизм в полете заклинило (так мы впервые столкнулись с проблемой трения в вакууме). Зато система солнечной ориентации действовала безотказно. Выбрать средство для создания управляющих моментов было делом нетрудным. Условия полета сами продиктовали нам путь. Мы применили реактивные сопла, работающие на сжатом азоте. Поначалу решили поставить еще реактивные микродвигатели для ориентации спускаемого аппарата на участке спуска в атмосфере, но потом от них отказались.

Читать дальше

![Д Кузиманза - Балкон во вчера и завтра [СИ]](/books/397799/d-kuzimanza-balkon-vo-vchera-i-zavtra-si-thumb.webp)