Дочь Озерова Надежда закончила Музыкальное училище имени Гнесиных, получила профессию хормейстера. Сейчас работает на телевидении.

13 июля 1998 года в газете «Московский комсомолец» появилась заметка М. Богдановой под названием «Николая Озерова-мл. задержали на улице имени его отца». В ней сообщалось:

«В эпицентр криминальной разборки нежданно-негаданно попал сын знаменитого телекомментатора Николая Озерова.

Темной июльской ночью соседка по даче позвонила Николаю Озерову-мл. с криком о помощи. В их дом в поселке Загорянка лезли бандиты. Сын Озерова помчался на выручку, но был остановлен неизвестными людьми с оружием в руках на улице, которая носит имя его отца. Как рассказал корреспонденту сам Николай, эти люди заломили ему руки, надели наручники и без всяких объяснений продержали его, лежащим на капоте, в течение часа. В это время другие люди в камуфляже и масках штурмовали дом, в котором находилось трое маленьких детей и двое взрослых. На всякий случай они убили собаку, сидящую на цепи, и выбили оконные рамы. Детей поднимали с постели дулами автоматов, а взрослых держали на полу.

По словам Озерова, все это мероприятие по захвату неизвестного преступника сопровождалось отборной бранью и выстрелами из пистолетов и автоматического оружия. В результате выяснилось, что бравые хлопцы из группы захвата просто ошиблись домами. И преступник, которого соседи с утра видели катающимся на велосипеде по поселку, был взят в соседнем доме тихо и вежливо. Дети хозяйки дома до сих пор заикаются и боятся любого человека, приближающегося к участку. А пули обитатели дома находят в самых неожиданных местах».

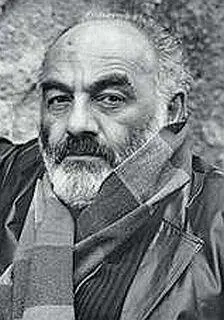

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тифлисе (Тбилиси) в семье антиквара. Эта профессия была потомственной в роду, и его глава — Иосиф Параджанов надеялся, что его дети пойдут по стопам своих предков. Сам он был одним из богатых людей дореволюционного Тифлиса и, помимо антикварного магазина, владел еще несколькими заведениями, в том числе и публичным домом под названием «Семейный уголок». В доходном бизнесе мужа участвовала и его супруга Сиран, которая лично отбирала девиц для борделя (девушек привозили аж из самой Франции).

Когда грянула революция, Иосиф лишился почти всего своего богатства, однако антикварный бизнес не бросил. Скупка и продажа ценных вещей оставались главным делом в его жизни. Однако времена были уже иные и власти совершенно иначе смотрели на занятие Параджанова-старшего. В конце 20-х его арестовали в первый раз, а затем «ходки» на зону стали для него чуть ли не ритуалом. Однако никогда он не отсиживал свой срок полностью — то его выпускали раньше срока за примерное поведение, то он попадал под амнистию. Как шутил позднее Сергей Параджанов, его отец, как примерный советский труженик, выполнял пятилетки в четыре года.

Рассказывает К. Калантар: «Лавки старого Тифлиса часто пыли также мастерскими — здесь одновременно производили и продавали. Их характерной особенностью было отсутствие передней стены; открытые взорам толпы, они придавали этому колоритному полуазиатскому, полуевропейскому городу осочое очарование. Не только товары, но и труд простых ремесюнников и торговцев выставлен был словно напоказ. На фоюграфиях конца XIX века можно видеть горшечников, лушльщиков, продавцов ковров, фонарей, лаваша в проемах своих лавок-мастерских. Эта уникальность старого Тифлиса сохранялась долго, и Параджанов-мальчик ее еще застал. Для наблюдательного и художественно одаренного мальчика это мыл огромный и увлекательный мир, поражающий разнообрашем красок, запахов, звуков, людей и вещей. Он смотрел на этот причудливый мир доверчиво и сгорая от любопытства, а мир лавок и мастерских, не таясь, глядел на него. И мне кажется, эта открытость трудового городского люда, эта почти сценическая оголенность четвертой стены, обращенность лиц к прохожему, несуетливое спокойствие уважающих себя ремесленников и торговцев, пластика их фигур в богатой палитре красок и предметов — в проемах, как в рамке кинокадра, — все но будто из того неповторимого фильма жизни, который в детстве увидел Параджанов и главным героем которого был он с ам. Я не сомневаюсь, что эти, идущие из детства впечатления режиссера в значительной мере сформировали стилистику его творчества. Отчасти этим объясняется и склонность Параджанова к статичным композициям и фронтальному изображению подей в кадре. Эти детские впечатления режиссера сыграли свою роль и в пробуждении у него любви к живописи и театру, занявших такое важное место в параджановском кинематографе».

Читать дальше