«С продвижением Красной Армии на восток и открытием дороги на Туркестан перед нами встает ряд новых задач.

Население востока России не представляет ни единообразия центральных губерний, облегчившего дело социалистического строительства, ни культурной зрелости западных и южных окраин, давшей возможность быстро и безболезненно облечь Советскую власть в соответствующие национальные формы. В противоположность этим окраинам и центру России, восточные окраины: татары и башкиры, киргизы и узбеки, туркмены и таджики, наконец, целый ряд других этнографических образований (около 30 миллионов населения) представляют богатейшее разнообразие отсталых в культурном отношении народов, либо не вышедших еще из средневековья, либо недавно только вступивших в область капиталистического развития.

Это обстоятельство, несомненно, осложняет и несколько затрудняет задачи Советской власти на Востоке.

К осложнениям чисто внутреннего бытового характера прибавляются осложнения „исторического“ характера, привнесённые, так сказать, извне. Мы имеем в виду империалистическую политику царского правительства, направленную на удушение народов Востока, алчность и ненасытность русского купца, чувствовавшего себя хозяином восточных окраин и, наконец, иезуитскую политику русского попа, всеми правдами и неправдами старавшегося втащить в лоно православия мусульманские народности, — обстоятельства, создавшие у восточных народностей чувство недоверия и озлобления ко всему русскому…

Построить цитадель Советской власти на Востоке, поставить социалистический маяк в Казани и Уфе, Самарканде и Ташкенте, освещающий путь к освобождению измученных народов Востока, — такова задача.

Мы не сомневаемся, что наши самоотверженные партийно-советские работники, вынесшие на своих плечах всю тяжесть пролетарской революции и войны с империализмом, сумеют с честью выполнить и эту, возложенную на них историей, задачу» [24] И. Сталин. Соч., т. 4, стр. 236–239.

.

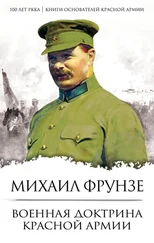

Приехав в Ташкент, Фрунзе, совместно с неизменным своим соратником Куйбышевым — членом Реввоенсовета Туркестанского фронта, энергично принялся прежде всего за оздоровление партийной организации. Они беспощадно расправлялись с теми, кто сознательно извращал политику партии, чинил безобразия и совершал преступления, не хотел осознать своих ошибок и исправиться. Вместе с тем они терпеливо, по-товарищески, разъясняли задачи партии тем, кто ошибался невольно, вследствие слабого общественно-политического развития, кто искренно хотел исправиться и неуклонно проводить в жизнь единственно правильную большевистскую линию.

В оздоровлении и коренной перестройке нуждались и войска Туркестанского фронта. Ознакомившись с общим военно-политическим положением в Туркестане, Фрунзе 5 марта выехал из Ташкента для непосредственного обследования каждой воинской части. Он объездил все участки фронта, ознакомился с положением и 24 марта сообщил В. И. Ленину: «Личное ознакомление с состоянием воинских частей фронта, начиная от Ташкента, кончая районами Красноводска и Кушки, дало самую безотрадную картину… Настроение частей неудовлетворительное» [25] «М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». Воениздат, 1941 г., стр. 274.

.

Во время своих разъездов по войскам Фрунзе был неутомим. Он производил смотры частям, вникал во все подробности их боевой жизни, интересовался бытом, проводил массовые митинги, задушевно беседовал с бойцами, совещался с командирами. Благодаря его усилиям и заботам, обозначился явный перелом. Его армии с каждым днем и количественно усиливались, пополнялись и качественно улучшались.

Особое внимание он уделял пограничным отрядам, охранявшим советские рубежи от внешних нападений. А такие попытки интервентов наблюдались. Так, в июле 1920 года английские войска вторглись со стороны Ирана и захватили наш пограничный пункт Гаудан. Узнав об этом, Фрунзе тотчас же телеграфировал командующему Первой армии: «Предлагаю вам по получении сего принять меры к очищению нашей территории в районе Гаудан от английских постов» [26] «М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». Воениздат, 1941 г., стр. 285.

.

Работая над повышением боеспособности своих войск, Фрунзе считал, что этого для успеха борьбы с басмачеством еще недостаточно. Надо было укрепить не только фронт, но и тыл, завоевать доверие местного населения, привлечь его на свою сторону. «Трудность не в военном преодолении врага, — разъяснял он в одном из своих приказов, — это для нас не очень трудно, — трудность в том, чтобы все многомиллионное мирное трудовое мусульманство поняло, что басмачество и есть враг его, что борьба с ним — священная задача и опора трудового народа. Выполнения этой задачи ждет от вас Социалистическое отечество.

Читать дальше